提起刘欢,你脑子里会跳出什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次的问里“烟雨任平生”的深情,还是综艺里自嘲“头发少但知识点多”的幽默?但不管哪个标签,似乎总绕不开他嘴边那个不离身的烟斗——那东西像长在了他手上,采访时捧着,排练时捏着,连唱歌时指间都下意识摩挲着斗柄。可你说这烟斗是他“老派”的象征吧,他却总用它敲出灵感的节拍;说它是“摆设”吧,老朋友都说,那是他面对音乐时,最能定下心神的老伙计。

烟斗不是“道具”,是刘欢的“呼吸节奏”

见过刘欢现场的人,总记得一个细节:舞台灯光亮起前,他会先掏出烟斗,装上烟丝,用火柴慢慢点燃。那动作不像在点烟,倒像在给乐器校音——火柴“哧啦”一声,斗丝冒出青烟,他深吸一口,眼神里的浮躁慢慢沉下去,整个人像定在了钢琴前。有次采访,主持人问他“总离不开烟斗,是不是尼古丁提神”,他摆摆手笑了:“提神?那是咖啡能干的活儿。这烟斗啊,是我和音乐‘对话’的开关。”

你细想刘欢的歌,哪首不是这样?好汉歌前奏一起,你仿佛能看到他叼着烟斗,手指在琴键上划过,带着点京腔的随性,却又藏着千军万马的气势;弯弯的月亮里,烟斗的沉稳和旋律的婉约像两股线,拧成让人鼻酸的温柔。他自己说过:“创作时不能太急,烟斗抽得慢,心才能沉下来。旋律就像斗里的烟丝,得慢慢烤,烤透了,香味才能出来。”

从“校园才子”到“乐坛常青树”,烟斗陪他熬过多少“不眠夜”?

1987年,刘欢凭少年壮志不言愁一炮而红,那时他还是个留着长发、眼神清亮的中央音乐才子。可你知道他写弯弯的月亮时,是怎么熬过来的吗?后来他跟老友崔健喝酒,半开玩笑说:“那歌我写了仨月,每天晚上对着窗外的月亮抽烟,烟斗都抽穿了。”那时候他还没成家,在北京筒子楼里,烟斗的烟雾伴着他改歌、谱曲,有时候一写就是通宵,天亮了,烟斗凉了,旋律却热了。

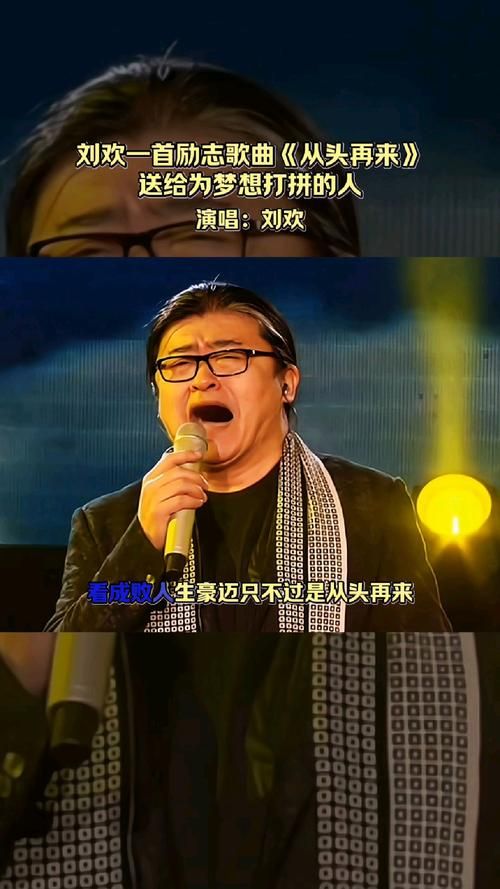

再后来,他唱北京纽约从头再来,烟斗斗柄上的包浆越来越厚。有记者问他:“看着身边人来人往,你就不担心过气吗?”他正用小锉刀打磨烟斗头,头也不抬地说:“过气?音乐哪有过气的?就像这烟斗,旧了反而有味儿。人得耐得住性子,把时间酿在歌里,歌才不会让人忘。”这话听着糙,理却不糙——如今40多年过去,多少歌星成了流星,刘欢的歌却还在KTV里被翻唱,就像他那磨得发亮的烟斗,越老越有分量。

烟斗斗柄上的“指纹”,是他给生活留的“气口”

别以为刘欢的烟斗只和音乐绑在一起,它更像他留给生活的“透气孔”。上歌手时,他唱从前慢,灯光暗下来,他站在台上,没有华丽的表演,就握着烟斗,轻轻唱“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢”。那瞬间,全网弹幕都在说“好像看到了爷爷的烟斗”。后来他说,那首歌的录制,他特意选了用了20多年的老烟斗,“从前慢讲的是念旧,这烟斗陪了我半辈子,它知道什么是‘慢’,什么是‘真’”。

生活中,他也是个爱“摆弄烟斗”的老头儿。微博上晒过自己清理烟斗的工具,小刷子、通针、酒精棉,摆得整整齐齐,配文“比收拾乐器还认真”。有次女儿问他:“爸,你唱歌、上课、抽烟,怎么都离不开它?”他把烟斗递给女儿摸摸斗柄,笑着说:“这不是离不开,是习惯了。人啊,得有个自己的‘定海神针’,遇到事儿摸一摸,心里就踏实了。”

结尾:那个叼烟斗的歌者,唱的是岁月,也是烟火气

所以你看,刘欢的烟斗,哪是什么“老古董”?它是他熬过长夜的灯,是他沉淀岁月的酒,是他给浮躁世界留的一方“慢”天地。如今60多岁的人了,站在舞台上,烟斗依旧握在手里,歌声依旧像陈年的酒,醇厚又动人。有人问他“什么时候戒烟”,他总笑着晃晃烟斗:“等我唱不动那天,大概就把它供起来——那不是戒烟,是给自己留个念想。”

说到底,我们记住刘欢,不只是记住那些歌,更是记住那个叼着烟斗,把日子过成诗,把诗酿成歌的歌者。他手里的烟斗,从来不是噱头,是他用一生写就的“注脚”——艺术也好,生活也罢,都得有那份“慢慢来,总会好”的底气和耐心。