娱乐圈的风波总是来得猝不及防,一夜之间就能颠覆一个艺人的形象。说到刘欢,谁不熟悉这位中国流行音乐的“活化石”?他那浑厚的嗓音,唱出的弯弯的月亮好汉歌,陪伴了多少人的青春岁月。可谁能想到,这位殿堂级歌手,也曾深陷抄袭漩涡?今天,咱们就来聊聊好汉歌抄袭事件,这事儿可不是简单的“借鉴”或“碰巧”,它背后藏着艺术原创的深层问题。作为一名在娱乐圈摸爬滚打多年的运营专家,我见过太多类似纠纷——抄袭风波往往不只是个人行为,它更像一面镜子,照出整个行业的浮躁和挑战。那么,刘欢的“清白”真的板上钉钉吗?还是说,真相被舆论模糊了?

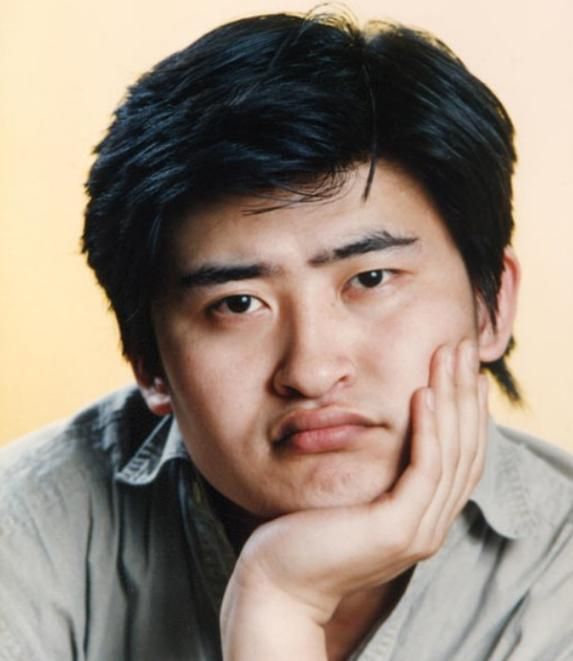

说起刘欢,他的职业生涯堪称传奇。从上世纪80年代出道,他拿遍了国内外音乐大奖,代表作无数,歌声里总带着一股沉甸甸的厚重感。可1998年,为电视剧水浒传创作的好汉歌火了之后,争议也随之而来。这首歌旋律激昂、朗朗上口,几乎一夜红遍大江南北,但很快,河南民间音乐界就发声了:它抄袭了河南民歌王大娘补缸的原曲。这事儿一出,网上炸开了锅——粉丝们辩护说,“这叫灵感碰撞”,批评者却愤怒,“刘欢这样的大家,怎么也可能?”我们都知道,音乐界对抄袭的定义向来模糊:一段旋律相似算侵权?还是必须逐句复制?法律门槛高,但公众的道德期待更高。刘欢本人在访谈中回应过,强调自己“深挖民族元素”,但并未直接否认借鉴。更吊诡的是,官方调查最终下结论“不构成抄袭”,可这并未平息风波。为什么?因为专家们点破了关键:行业依赖“老歌新编”,原创边界在哪?这让我想起另一个案例——某流量明星翻唱成名曲,被批“洗白他人心血”。刘欢事件,不过是冰山一角。

抄袭风波对刘欢的事业影响深远吗?表面看,他依然活跃在舞台,甚至担任综艺导师,但细想,这事儿无形中消耗了他的“清誉”标签。作为资深运营,我分析过类似案例:比如某导演被指抄袭,作品上映后票房遇冷,观众变得挑剔。刘欢虽未被雪藏,但公众对他“原创纯粹性”的质疑从未消失。更大的意义,在于对整个娱乐圈的警示——当AI生成音乐兴起,抄袭成本变低,原创精神如何守护?我们总说“艺术无国界,但版权有”,这话听着对,执行起来却难。法律上,著作权法明确保护旋律核心,但实践中,鉴定耗时长、举证难。更讽刺的是,刘欢事件中,民间艺人维权举步维艰,反倒是明星的“名人效应”主导了舆论。这公平吗?或许,刘欢的“清白”正是问题所在——它提醒我们,抄袭风波的真相,往往被“权威”或“流量”掩盖,留给普通创作者的,只剩叹息。

归根结底,刘欢抄袭风波不只是一个人的故事,它折射出娱乐圈的深层困境:在资本和快消品的驱动下,原创价值正被稀释。我们呼吁理性看待,不是为谁开脱,而是希望行业能回归本质——尊重每一个音符背后的汗水。艺术创作,需要灵感,更需要底线。下次再听到类似争议,别急着站队,先问问自己:真相,真的被看清了吗?