三亚的夏天,总带着点让人赖着不走的黏腻。海风从崖州湾掠过来时,会卷起老街的海鲜味,也会把南山寺的钟声吹得更远些。可很少有人知道,在这片被阳光海浪包裹的城市里,藏着刘欢的一个“秘密”。

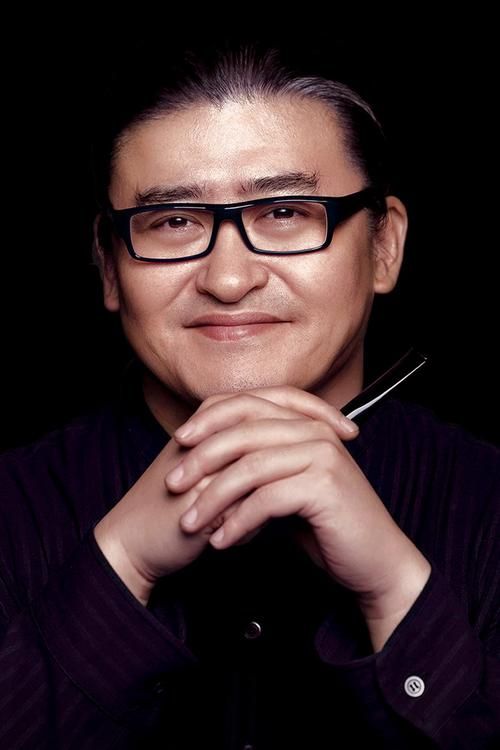

不是综艺里那个戴着黑框眼镜、谈笑间就能让后辈“起鸡皮疙瘩”的导师,也不是音乐会上挥着手臂、唱从头再来时眼里有光的歌王。是私下里,穿着花衬衫踩着人字拖,骑着二手电动车去市场挑椰子的刘欢。

一、那栋“不起眼”的豪宅,藏着他最想要的“烟火气”

说起来,刘欢在三亚的房子,倒没媒体传的那么“夸张”——没有围墙高筑,也没有门禁森严,倒像是从老社区里长出来的一棵大树,枝叶都伸到了马路上。小区门口的王姨摆摊卖凉粉,十年前刘欢刚来时就爱蹲她摊子前,如今见他还打趣:“欢哥,今天要不要多放点蜂蜜?你闺女上次说,你放的糖不够甜。”

房子是刘欢和妻子沐雨晴一起挑的。早年来三亚拍戏,他总住酒店,可总觉得“少了点啥”。后来有一次,他们在湾仔码头看海,夕阳把海面染成橘子色,旁边有渔船收网,渔民笑着喊“今天够分,每家能分三条马鲛鱼”。沐雨晴当时就说:“要不咱在这买一套吧?记得住酒店时,你老念叨‘这海风,跟胡同口那棵大槐树下的风一样’。”

最后挑的这套,不是一线海景,但推开窗能看见椰林树影,傍晚时能听见远处的渔歌。刘欢亲手在院子里种了三角梅和龙眼树,他说“北京院子里种不活龙眼,这棵是我从三亚朋友那‘淘’来的,希望能结出果子,给女儿当零食”。

二、从“娱乐圈顶流”到“市场砍价王”,他活成了最“不像明星”的明星

有次小区装修,刘欢戴着安全帽帮着监工,师傅们不知道他是谁,还吐槽:“这大哥真较真,连瓷砖缝宽2毫米都要量。”直到邻居来串门,才惊呼“这不是唱好汉歌的刘欢吗?”,师傅们瞪圆了眼——原来这个每天蹲在楼道里啃煎饼果子、跟他们抢卫生间的“大哥”,竟是传说中的“歌王”。

他确实“不讲究”。三亚的夏天湿热,他不吹空调,喜欢躺在院子里的藤椅上摇扇子,说“吹空调嗓子干,唱歌费劲儿”。有次去市场买海鲜,摊主看他眼熟,试探着问:“您是不是……那个唱歌的刘欢?”他摆摆手:“别别别,我就是个爱吃海鲜的老北京。”然后蹲在水产摊前,跟摊主砍价:“这石斑鱼能不能便宜5块?我老婆晚上想吃清蒸,贵了可就亏本了。”

熟悉他的人都说,刘欢骨子里就是个“恋家”的人。北京的四合院里,他养猫、种菜、给女儿做饭;三亚的房子里,他最大的乐趣是逛早市,学做本地菜——什么加积鸭、文昌鸡,他都能给你说出个道道,甚至还跟海南师傅学了“竹筒饭”的做法,说“闺女爱吃,每次来都点名要”。

三、为什么是他?娱乐圈不缺“豪宅主人”,缺的是“活得像自己的人”

有人问过刘欢:“您赚的钱够几辈子花了,怎么还这么‘接地气’?”他当时正给花浇水,笑着回答:“人这一辈子,最重要的不是住多大的房子,而是能在里面找到舒服的样子。我唱歌是给外人听的,但过日子,得给自己看。”

确实,你看现在多少明星,住着千万豪宅,却连自家小区的门卫都叫不出名字;开着豪车出行,却连菜市场都进不去。刘欢偏不,他喜欢三亚的“慢”——慢到可以听清海浪拍岸的声音,慢到可以和邻居聊半个家常,慢到可以让“刘欢”这个身份,暂时退到“父亲”“丈夫”“老北京”的后面。

前几天刷到他的视频,是在院子里教女儿骑自行车。风吹起他的头发,露出鬓角的白,可笑声比海鸥还亮。配文是:“今天她又摔了三次,但说‘爸爸,明天我还练’。”底下有人说:“歌王也有教女儿骑车的时候啊。”他回复:“那当然,我可是她爸爸,不是什么‘歌王’。”

写在最后:所谓“豪宅”,不过是装得下“人间烟火”的容器

其实仔细想想,刘欢的三亚豪宅,哪是什么“名利场的象征”?它只是个装着“人间烟火”的容器——有他亲手种的龙眼树,有他讨价还价买的海鲜,有他教女儿骑车时的笑声。这些看似“普通”的瞬间,才是真正让人羡慕的“奢侈”。

毕竟,住多大的房子不重要,重要的是房子里有没有你爱的人;赚多少钱不重要,重要的是能不能在赚够钱之后,还能像普通人一样,逛个早市,啃个煎饼果子,听听海风。

就像刘欢在歌里唱的“心若在,梦就在”,其实换个说法:“心安处,便是家”。他的三亚豪宅,大抵就是这样的“心安处”吧。