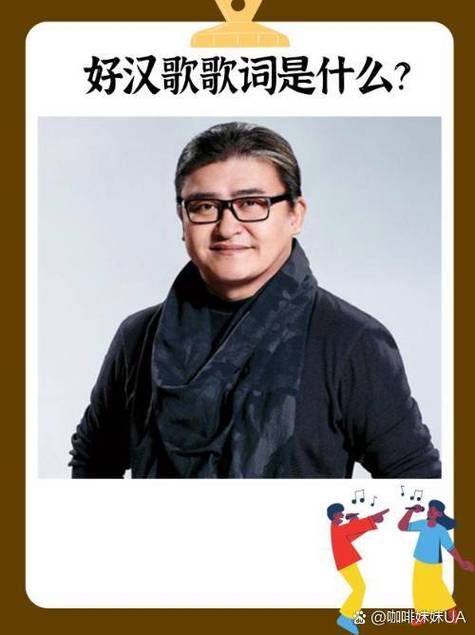

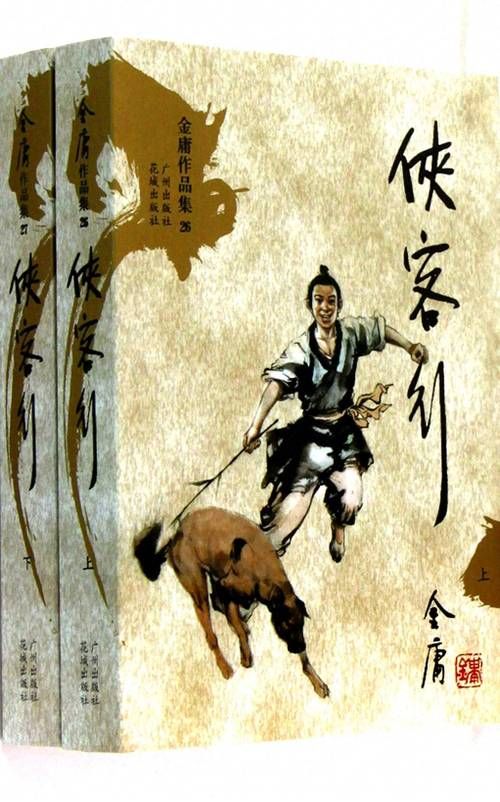

86版西游记的“敢问路在何方”让刘欢成了无数人记忆里的“声音天花板”,但少有人知道,早在1985年,他就用一首侠客行撞开了文学与音乐的大门。那时候的他还是中央音乐学院的青年教师,衬衫袖口总沾着粉笔灰,录这首歌时对录音师说:“别给我加太多混响,我想让听众听见侠客的风是从骨头缝里吹出来的。”

一、从“文人唱江湖”到“旋律有刀光”

你有没有想过,用什么样的声音能唱出“十步杀一人,千里不留行”的决绝?刘欢给出的答案像一杯烈酒——不烈,但后劲足。他没用高音拔高“侠”的虚张声势,反而用中低音区的醇厚,把“事了拂衣去,深藏身与名”的落寞唱得像老茶客放下茶杯时的轻响。

录音棚里的细节总让人津津乐道:唱“银鞍照白马,飒沓如流星”时,他特意让伴奏暂停半拍,那个空拍里你能听见他呼吸的起伏——不是刻意的停顿,是侠客纵马掠过尘埃时,风突然静止的瞬间。后来作曲家李海鹰说:“刘欢嗓子里的‘侠气’,是学院派学不来的。他懂金庸笔下的侠客从不是神,是带着烟火气的凡人,杀完人也要在街边摊吃碗面。”

二、三十年没过气的旋律里,藏着中国人最贵的浪漫

侠客行火了以后,有年轻人跑去问刘欢:“老师,您唱这首歌时是不是觉得自己是侠客?”他正在给学生上课,手里的红笔顿了顿,笑了:“侠客哪有那么好当?我唱的时候,想起的是我爷爷。”他爷爷是老北京的书生,没摸过刀,但总跟他说“人活一口气,这口气要正”。

这口气,就成了侠客行的魂。后来这首歌被无数歌手翻唱,有的加了摇滚,有的换了电子,但传唱度最高的,始终是刘欢最初那版——不是唱功无可挑剔,是里面藏着中国人刻在骨子里的“侠客梦”:不用扬鞭自奋蹄的骨气,事了拂衣去的通透,还有“三杯吐然诺,五岳倒为轻”的信义。

2008年汶川地震,刘欢在赈灾晚会上清唱了侠客行里的一句“事了拂衣去”,台下所有人都红了眼圈。那一刻没人记得他的高音有多厉害,只记得那句轻唱里,有种比泪水更重的东西。

三、从“非著名歌手”到“侠客音乐的定海神针”

现在的娱乐圈总在讨论“流量密码”,但刘欢从没跟过风。90年代商演邀约雪花似的飞来,他接得最多的是中小学音乐会的公益演出,有次在县城中学唱侠客行,台下的孩子听不懂“赵客缦胡缨”,却在唱到“纵死侠骨香,不惭世上英”时集体站起来鼓掌。

他说过:“音乐这东西,要是不能让人心里长点草,就别唱了。”这些年他越来越少出现在综艺,但只要和“侠客”沾边,总会让人想起他的版本——比如去年经典咏流传里,有年轻歌手把侠客行唱成了R&B,他在后台听完,对导演说:“挺好的,只是别忘了,侠客的‘快’,是‘快意恩仇’的快,不是节奏快的快。”

其实侠客行早就不是一首歌了,它成了很多人的精神坐标:程序员熬夜改代码时听它,觉得“事了拂衣去”是对浮躁的提醒;外卖小哥赶时间时哼它,觉得“银鞍照白马”是平凡生活里的英雄梦想。

刘欢曾在一档访谈里说:“我总琢磨,侠客精神到底是不是过时了?后来想通了,只要还有人信‘诚信’,有人肯‘担当’,侠客就活着——它们就藏在这些旋律里,藏在一代代人心里。”

所以现在再听侠客行,你听到的不只是刘欢的嗓子,是一个中国文人用音乐给江湖画的像:有刀光,有月光,有不曾说出口的滚烫。