提到刘欢,很多人脑海里会跳出“重量级”“高音”“国民音乐家”这些标签,但真正让人记住他的,或许不是这些标签,而是那些不同时期、不同场景里的图片。从80年代意气风发的青葱青年,到如今发量渐稀却眼神依旧清亮的音乐大家,刘欢的图片像一部沉默的纪录片,记录着中国流行乐的变迁,也藏着一个艺术家最本真的模样。

80年代的图片:当“高音王子”还带着校园的干净气

如果你翻出80年代末刘欢的图片,大概率会被一双眼睛吸引——清亮、有光,像蓄着一汪泉水。那时候的他刚从北京师范大学毕业,还没成为后来家喻户晓的“歌坛大哥”,却已经在音乐圈崭露头角。1987年,他为电视剧便衣警察唱的主题曲少年壮志不言愁,磁性又穿透的嗓音让全国观众记住了这个北京小伙。

那时的图片里,他大多穿着简单的衬衫或毛衣,站在舞台上微微眯着眼,仿佛整个人都浸在音乐里。没有华丽的造型,没有刻意的表演,只有对音乐的赤诚。有人评价他的照片“像一汪清澈的溪流”,没有杂质,只有才华在流淌。这份“干净”,恰是那个年代艺术家最珍贵的底色——不浮躁,只专注。

90年代的图片:从“国民歌手”到“文化符号”的蜕变

90年代的刘欢,图片里的气场渐渐沉稳。1990年央视春晚,他与韦唯合唱亚洲雄风,他站在舞台中央,黑色西装,双手微张,嗓音如洪钟般响起“我们亚洲,山是昂头派……”那张演唱时的图片被无数人剪下来贴在墙上,成了那个时代“力量”与“自信”的象征。

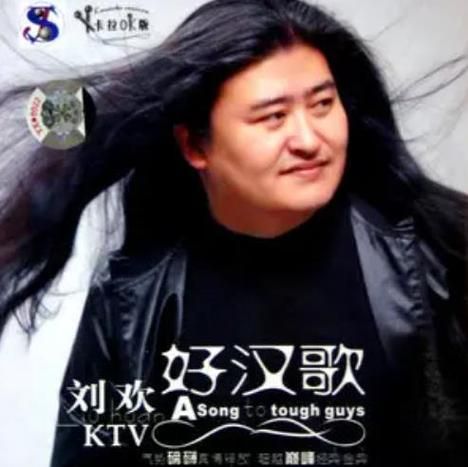

也是这个时期,他开始尝试更多元的音乐风格。从弯弯的月亮里的柔情,到好汉歌里的豪迈,他的图片开始有了“故事感”:有时是抱着吉他轻声吟唱,眼神里是故乡的烟火气;有时是眯着眼睛昂着头高歌,带着江湖儿女的不羁。很少有人知道,为了唱好好汉歌,他特意去河南采风,在黄河边上吼了好几嗓子。所以后来那张好汉歌的宣传照,他眼神里的“江湖气”,不是装出来的,是真正的投入。

90年代的刘欢,图片里的“重量级”也开始显现。有人说他“发福了”,他却笑着说:“唱歌的人,哪有那么多心思管外形,能把歌唱到心里才重要。”这份坦然,让他的图片少了几分偶像包袱,多了几分真实可信。

21世纪后的图片:当岁月沉淀出“大师”的温度

进入21世纪,刘欢的图片里渐渐有了“岁月感”。头发少了,眼角有了皱纹,但眼神里的清亮从未改变。2008年,他在北京奥运会开幕式上演唱我和你,与莎拉·布莱曼牵手站在鸟巢中央,那张图片成了无数人的“时代记忆”——没有炫技巧,只有最质朴的情感,却唱出了人类对和平的共同向往。

后来,他出现在中国好声音的舞台上,穿着简单的黑T恤,坐在导师椅上,学员演唱时他会跟着点头,眼里是藏不住的欣赏和鼓励。有学员回忆:“刘欢老师从不说空话,他会说‘这里的气息再稳一点’,‘这句的情感要再沉下来’,他的每一句话,都是几十年音乐经验的沉淀。”所以那些节目里的截图,不像导师的照片,更像一个“音乐老匠人”在传授手艺,带着岁月打磨后的温和与坚定。

近年来,他的图片里多了更多生活气息:在家给女儿弹钢琴,戴着老花镜读乐谱,或者牵着妻子的手在公园散步。有人问他“会不会担心过气”,他指着手机里孙子的照片说:“把歌唱好,把家人陪好,这就够了。”这份通透,让他的图片有了“温度”——不是高高在上的大师,而是一个热爱生活、热爱音乐的普通人。

刘欢的图片里,藏着什么秘密?

为什么刘欢的图片总能让人记住?或许因为他的图片里,没有“人设”,只有“真实”。他从不为了迎合市场而改变自己,也不为了维持外表而消耗精力。他的每一次变化——从清秀青年到沉稳大叔,从“高音王子”到音乐导师——都伴随着他对音乐的执着和人生的沉淀。

你看他年轻时的图片,看到的是才华横溢的追梦者;看他中年的图片,看到的是坚守初心的歌者;看他如今的图片,看到的是岁月馈赠的智者。这些图片串联起来,就是一部“中国音乐人”的活历史——没有戏剧化的起伏,只有一步一个脚印的踏实。

所以,下次当你看到刘欢的图片,不妨多停留几秒。或许你看到的不仅是一个音乐家,更是一个在岁月里活明白的人:不慌不忙,不争不抢,只把最好的自己,和最好的音乐,留给这个世界。