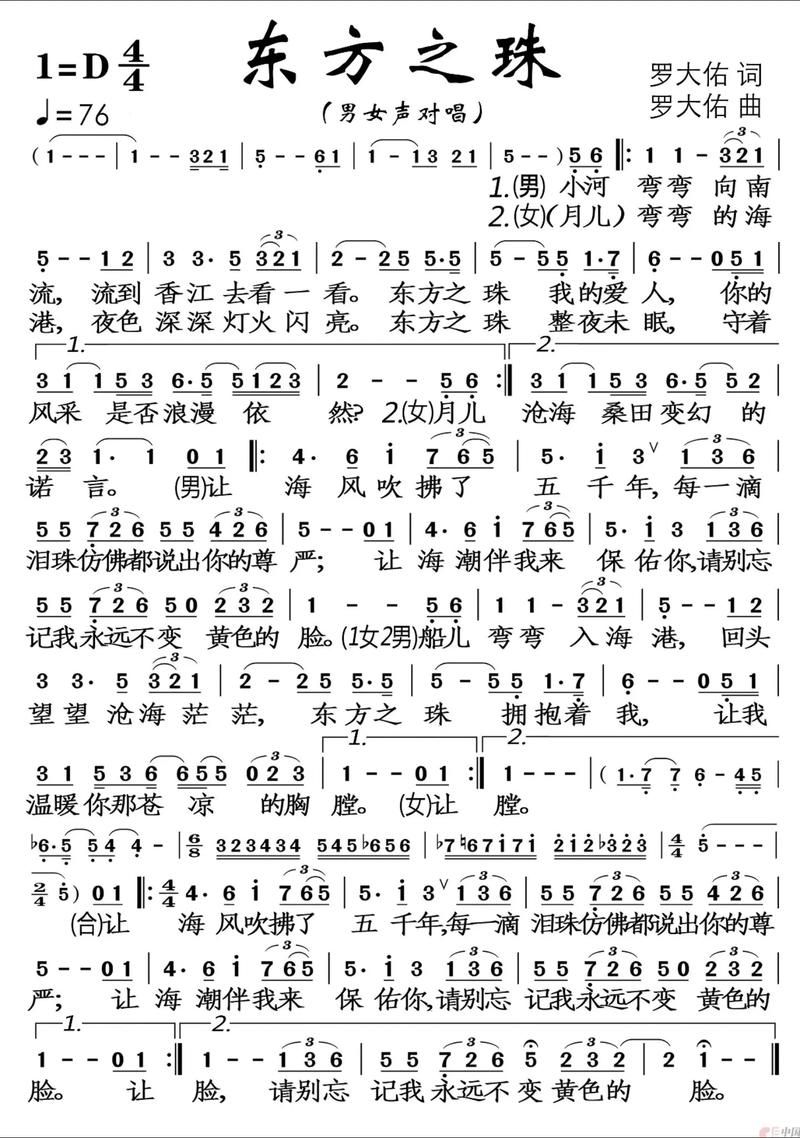

1997年7月1日零点,当五星红旗在香港会议展览中心升起,央视转播画面里,刘欢站在聚光灯下,开口唱出“小河弯弯向南流,流到香江去看一看”时,多少电视机前的观众跟着哼唱,眼眶发热。那时没人想到,这首歌——罗大佑创作的东方之珠,连同刘欢演唱时那份沉甸甸的深情,会成为一代人心中“回归”的注脚。而更少人留意的是,让这旋律跨越时空、直抵人心的,或许正是那张看似简单的“东方之珠简谱”。

一、简谱里的“密码”:为何是刘欢唱出了时代的心跳?

提到东方之珠,很多人会先想到毛阿敏在春晚的版本,但刘欢的演绎,却有着不一样的“厚度”。这背后,藏着一个不少乐迷不知道的细节:当年央视选定回归晚会演唱人选时,几位歌手都试唱过,但刘欢的版本最终被大家一致通过——为什么?

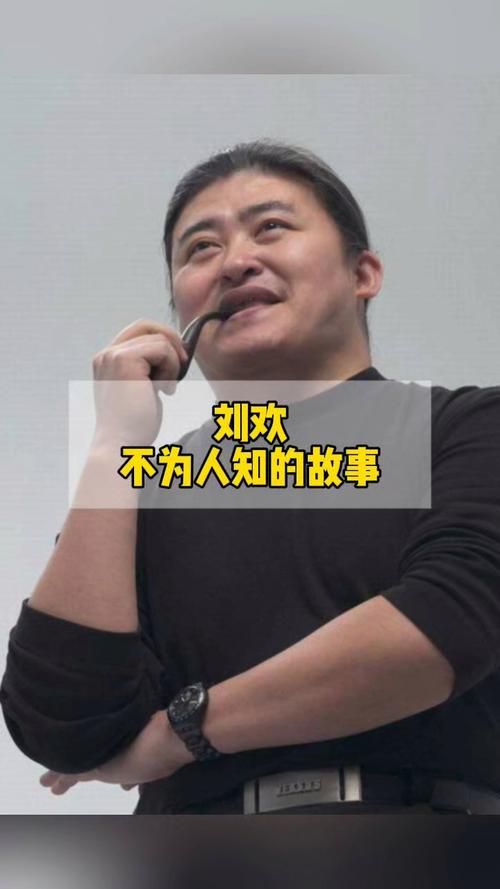

熟悉刘欢的人都知道,他的嗓子从来不只是“唱功好”那么简单。1990年,他因少年壮志不言愁唱出中国男人的坚毅;1998年,他用好汉歌诠释了水浒传里的豪迈。而唱东方之珠时,他没刻意飙高音,也没过多炫技,只是用他标志性的“醇厚中带着温度”的声线,把“请别忘记我永远不变黄色的脸”一句,唱得像长辈的叮咛,像游子的低语。

后来有音乐评论人说,刘欢的版本之所以动人,是因为他把“歌手”的身份暂时放下了,成了一个“讲述者”。而那简谱上的每一个音符,都被他注入了故事感——主歌部分的旋律平缓如小河流淌,他的处理是“轻吐”,生怕惊扰了那份宁静;到了副歌“让海潮伴我来保佑你,请别忘记我永远不变黄色的脸”,声音里又多了几分力量,像是承诺,更像守护。这种“刚柔并济”,恰好契合了1997年那个特殊节点,中国人对香港“回家”的复杂情感:既有久别重逢的温柔,也有“血脉相连”的坚定。

二、简谱的“温度”:普通人的歌本里,藏着多少东方之珠?

如果你问一个90年代的音乐爱好者,有没有抄过东方之珠的简谱,十有八九会说“有”。那时候没有现在的短视频教学,没有线上曲谱库,想学一首歌,要么跟录音机一句一句“扒”,要么就手抄简谱。

我认识一位阿姨,她至今还保留着1997年抄的东方之珠简谱,纸张已经泛黄,边角用透明胶带粘过。“那时候我女儿刚上初中,特别喜欢这首歌,我特意去书店买了本简谱书,抄了送给她。”阿姨说,“后来她每天放学回来就弹琴,我也跟着学,母女俩一边唱一边哭,不知道为什么,就是觉得心里热乎乎的。”

这样的故事,当年在全国各地的家庭里,或许都在上演。一张简谱,连接的从来不只是“旋律”和“歌词”,是两代人的共鸣:父母辈从“小河弯弯”“海潮伴我”里,看到了香港百年的漂泊与回归的期盼;孩子从“让海风吹拂了五千年,每一滴泪珠仿佛都说出你的尊严”里,读懂了“家”与“国”的重量。后来智能手机普及了,简谱抄的人少了,但每当东方之珠的旋律响起,很多人还是会下意识跟着“默唱”——那些刻在简谱上的音符,早已成了刻在骨子里的记忆。

三、刘欢的“简谱哲学”:为什么他总让“简单”直抵人心?

这么多年来,刘欢唱过无数“大歌”:北京欢迎你我是中国人从头再来,但东方之珠始终是他演唱会上的“保留曲目”。有次采访被问到为什么总唱这首歌,他说:“这张简谱,你仔细看,其实一点都不复杂,就是最普通的五声音阶,但正因为它‘简单’,才给了每个人‘填充自己故事’的空间。”

他说得没错。你看简谱的主歌部分:1 2 3 5 6 | 5 3 2 - | 1 2 3 5 6 | 5 2 1 - ,简单到学过几天乐器的人都能弹,但不同的人弹出来,味道完全不同:少年弹,是朝气蓬勃的向往;中年弹,是对岁月的感慨;老者弹,是对团圆的满足。刘欢深谙这一点,他从不在演唱中“炫技”,反而故意保留了一些“不完美”——比如某个尾音的轻微颤动,像是强忍着情绪的哽咽。这种“克制”,反而让歌曲的情感更有张力。

就像2021年香港回归24周年晚会,刘欢再次唱起东方之珠,54岁的他,声音不如年轻时那么清亮,但当唱到“海风吹,海浪涌”时,那饱含沧桑却依旧坚定的语气,却让无数网友破防:“还是那个刘欢,还是那首东方之珠,我们长大了,他老了,但歌里的情,从来没变过。”

结语:一张简谱,一代人的“东方之珠”

如今的娱乐圈,每天都充斥着新的爆款、新的顶流,但再没有一首歌,能像东方之珠那样,让不同年龄的人都在同一刻热泪盈眶;也没有一个歌手,能像刘欢那样,用一张简谱,唱出三代人的家国情怀。

或许,这就是“经典”的意义——它不需要华丽的包装,不需要刻意的营销,只需要一段简单的旋律,就能穿越时光,成为一代人共同的精神密码。就像刘欢在演唱会上常说的:“这首歌不是我一个人的,是大家的。”

所以,下次当你听到东方之珠的旋律,不妨试着哼唱两句,或者想象一下那张泛黄的简谱——上面跳动的音符,承载的从来不是“音乐技巧”,而是一个民族对“团圆”的期盼,一个时代对“回归”的铭记,和你我心底,那颗永远滚烫的“中国心”。