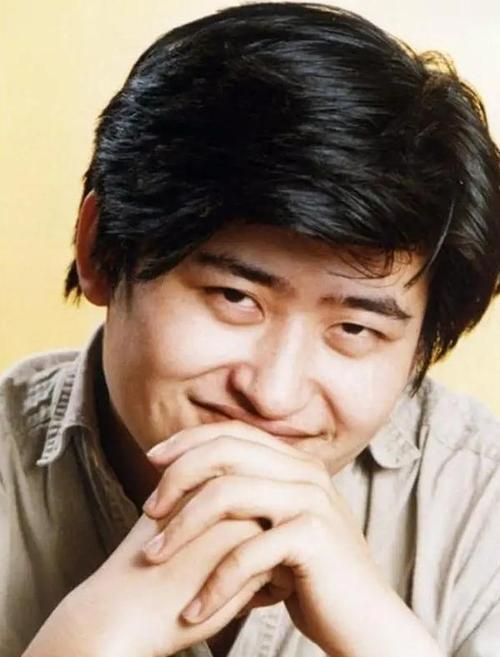

提起刘欢,很多人的第一反应还是好大一棵树里的醇厚嗓音,或是好声音里那个戴着标志性的黑框眼镜、认真点评导师的"老艺术家"。但很少有人知道,这位在乐坛深耕三十多年的"国宝级"歌手,同时也是东南大学的教授——当聚光灯下的流量明星们忙着撕标签、上热搜时,他却选择在校园的讲台前,一遍遍和年轻人聊"音乐的本质是什么"。

讲台上的刘欢:没有"话术",只有"真心话"

"同学们,你们觉得弯弯的月亮为什么能火30年?是因为旋律好听吗?不,是因为它唱出了每个人心里都有的那片月亮。"这是刘欢在东南大学艺术学院的选修课上,对学生们说的第一句话。有学生曾在社交平台分享过课堂细节:没有PPT,没有按部就章的教案,他就坐在讲台的木凳上,手里拿着一把用了多年的木吉他,偶尔拨弄两下琴弦,从自己的大学时代聊起,聊怎么在北京音乐学院的琴房里写歌,聊第一次听到从头再来时的改编灵感,聊和莫文蔚合唱今生缘时突然走音的尴尬现场。

"他说音乐不是'炫技',是'走心'。"上过他中国流行音乐文化课的王同学回忆,有一次讨论"流量歌曲",班里有个同学问"老师,您怎么看现在那些'口水歌'?"刘欢笑了笑:"能火的东西肯定有它的道理,但作为学习者,你要知道,能把一句话写进人心里的歌,比能把100个音塞进一段旋律的歌,难多了。"他没有直接批评流行音乐,反而用命运交响曲里四个音符的重复,讲"简单才是高级"的道理——这种不说教的"真",反而让学生们更愿意敞开心扉。

从乐坛顶流到讲台"常驻":这个"老炮儿"不按套路出牌

在娱乐圈,"人设"是个绕不开的词,但刘欢似乎从来没刻意经营过什么。当年在好声音里,别的导师忙着抢人、制造话题,他却常常在关键时刻"泼冷水":"你这技巧很好,但感情太满了,像煮过头的汤,反而没味道。"有学员当场愣住,后来却感谢他"点醒了自己"。在东南大学,他也是如此——从不把自己当"明星教授",反而像个"老学长",会在下课约学生去食堂吃饭,会记住每个学生的名字,甚至会在学生创作的歌里,偷偷加上一段口琴。

有人问他,放着综艺的高片酬不赚,为什么要跑去大学课堂里"吃苦"?刘欢在一次采访里答得实在:"教学生的过程,其实也是在给自己'充电'。现在的音乐市场变得太快,年轻人喜欢什么、在想什么,只有和他们待在一起,才不会'out'。"他教学生写歌,不追求"爆款",而是要求每个人先写一个"自己听了会哭"的故事;他讨论音乐产业,从不回避"赚钱"的话题,但会说:"如果你先把'钱'字放第一位,那我劝你,这行别来。"这种"实在",和娱乐圈里那些精心包装的"完美人设"比起来,反而显得像个"异类",却让无数年轻人觉得:"这才是真正的艺术家该有的样子。"

当"娱乐"遇上"学术":刘欢眼里,好音乐该有的样子

作为东南大学艺术学院音乐与表演系教授,刘欢的课程总是座无虚席。除了本校学生,还有很多校外音乐爱好者专门来旁听,有人为了听他分析青花瓷里的中国风,有人想问他"怎么才能写出能传唱的歌"。但他从不满足于"讲知识点",而是带着学生做"田野调查"——去苏州听评弹,去西安看秦腔,甚至跑到云南的山村里收集民歌。"音乐不是凭空来的,它长在泥土里。"他说,茉莉花为什么能成为中国音乐的符号?因为它不光是一段旋律,更是几代人的记忆。

在娱乐圈里,很多人说"刘欢不懂市场",但他却用作品证明:真正的好音乐,从来不缺观众。无论是为北京人在纽约配的千万次的问,还是为甄嬛传写的红颜劫,哪怕过去了十几年,依然在短视频平台被反复翻唱。有人说这是"经典的力量",但刘欢自己清楚:"经典从来不是'刻意'创造的,是你把所有心思都放在'音乐本身'上时,它给你的'回馈'。"

写在最后:在流量时代,他做那个"慢慢来"的人

如今的娱乐圈,"速食"成了常态——新人被捧上神坛的速度越来越快,消失得也越来越快。但刘欢偏偏选择"慢下来",在东南大学的讲台前,带着年轻人一点一点琢磨音乐里的"真"。他说:"我没什么野心,就想着在我还能教得动的时候,多给乐坛留几个'真心的'学生。"

也许,这就是刘欢最让人敬佩的地方:当所有人都忙着往前冲时,他愿意停下来,等一等那些真正热爱音乐的人;当"流量"成了衡量成功的唯一标准时,他守着讲台告诉年轻人:"比起'火',更重要的是'记得住'。"

下次再在屏幕上看到刘欢时,我们或许会多一个角度:不只是一个唱歌的"老艺术家",更是一个在讲台上传递"音乐信仰"的"刘老师"。而这个藏在象牙塔里的"娱乐圈老炮儿",用最朴素的方式,给了流量时代一剂最好的"解药"——慢慢来,比较快。