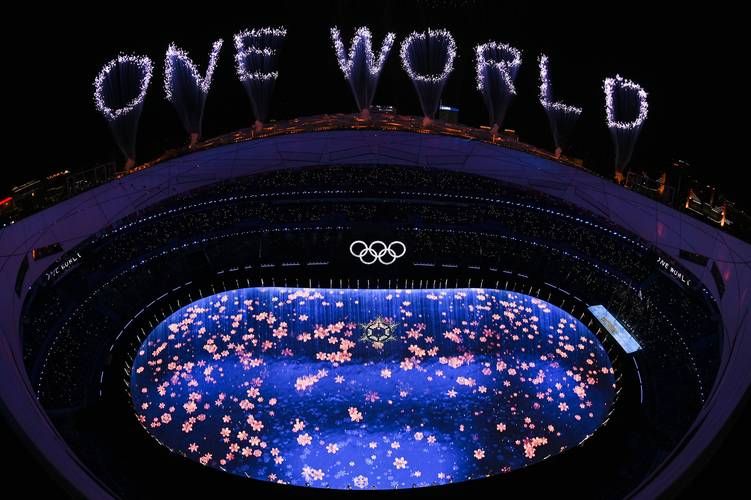

2022年2月20日晚,北京国家体育场“鸟巢”里,最后一朵“雪花”缓缓消逝在夜空中,北京冬奥会正式落下帷幕。当亿万观众以为会在绚烂的烟花中结束时,舞台中央突然亮起一束暖光——刘欢抱着吉他,坐在高高的台阶上,开口唱响了雪花。那一刻,电视机前的很多人忽然红了眼眶。有人说“这是中年男人最温柔的煽情”,有人说“这首歌把冬奥的遗憾和温暖都唱透了”,更有人感慨:“刘欢一开口,就知道什么叫‘国民级’的共鸣。”

为什么偏偏是刘欢?他早和奥运“绑”了

其实,刘欢和奥运的缘分,早在34年前就开始了。1988年汉城奥运会,当时还是中央音乐学院学生的刘欢,和韦唯一起唱响了手挽手,那是中国人第一次在奥运舞台上用歌声传递团结的声音。后来1990年北京亚运会,他唱的亚洲雄风火遍大江南北;2008年北京奥运会开幕式,我和你的旋律至今仍是刻在DNA里的记忆。从“手挽手”到“我和你”,再到2022年冬奥会的雪花,刘欢就像一位“奥运老友”,用歌声见证着中国和世界的每一次靠近。

这次冬奥会闭幕式选择刘欢,导演组说得很实在:“需要一位能代表中国音乐高度,又有时间沉淀的歌者。”刘欢的嗓子,早就被时间打磨得像陈年的酒——高音清亮不刺耳,低音醇厚不沉重,自带一种“不管听了多少遍,依然会被打动”的魔力。而且他从不“端着”,不管是大型晚会还是小众舞台,他都愿意把真实的情绪唱进歌里。就像这次雪花,他没有选择炫技,就只是抱着吉他,轻轻唱:“雪花飘,雪花飘,飘向天边最远的地方……”声音里带着岁月的温度,像老朋友在耳边絮语。

雪花为什么能唱哭那么多人?

很多人说,听雪花的时候,想起的不是比赛的激烈,是谷爱凌在跳台上摔了还是拿金牌了,是苏翊鸣在坡面障碍技巧时的笑容,是徐梦桃夺冠后那声“我等了这刻20年”,也是那些没拿到奖牌但拼尽了全力的运动员。这首歌的歌词写的是“雪花”,但唱的分明是“聚散”——奥运会的结束,是运动员们短暂的告别,也是他们和这个世界“相逢一笑”的温暖。

刘欢在唱的时候,眼睛一直看着观众席,看着那些穿着各国队服的运动员。有网友拍到,唱到“雪花飘落,不问来时方向”时,他的眼角微微发红。后来他在采访里说:“看他们在比赛时那么拼,现在又要各奔东西,心里真不是滋味。就想告诉他们,不管来自哪里,来过这里,就都是一家人。”没有华丽的辞藻,就是这种最朴素的共情,反而最能戳人心。

其实,刘欢一直是个“会共情”的人。早年在剧组写歌,演员拍一场哭戏累了,他过去递杯水,说“别光想着哭,想想自己心里真正在意的东西,眼泪自然就出来了”。做公益时,他去山区看孩子,孩子们不敢和他说话,他就蹲在地上,用方言唱他们当地的童谣,一群孩子咯咯笑着围了过来。有人说他“煽情”,可他的“煽情”从不是刻意讨好,而是因为他总能看见最真实的情绪,然后用音乐把那些情绪“接住”。

“国民歌者”的底气:从“高处”到“心里”

这么多年来,刘欢经历过太多“高光时刻”——唱片卖上百万,演唱会场场爆满,甚至被外媒称为“中国流行音乐教父”。但他从没有停在“高处”上。这些年,他很少上综艺,反而经常在大学的音乐课堂里和学生聊创作,研究中国传统音乐和现代流行音乐的融合。他说:“唱歌不能光想着怎么红,得想想能给听众留下什么。”

就像这次冬奥会闭幕式,他完全可以唱一首更“燃”的歌,但他选了雪花。后来有人问他为什么,他说:“冬奥会结束了,但温暖不应该结束。雪花会融化,但人与人之间的情谊不会。”这种“不讨巧”的选择,反而让他的“国民度”更稳了——大家信他,信他不会为了流量迎合,只愿意唱那些真正有温度的歌。

真正的“煽情”,是岁月酿的酒

冬奥会的烟花已经散了,但刘欢的雪花还在很多人心里飘着。为什么他能被称为“最会煽情的中年男人”?大概因为他的“煽情”不是技巧,是经历;不是表演,是真心。从1988年到2022年,他用34年的时间告诉所有人:真正的共鸣,从来不是靠喊出来的,而是用岁月磨出来的,用真心换来的。

就像他在雪花里唱的:“雪花知道,春天的方向。”或许,我们每个人心里都有一片“雪花”,它记录着每一次相逢的温暖,每一次告别的不舍。而刘欢,就是那个把这片“雪花”唱给你听的人——他不张扬,却让你知道,这人间,值得。