——穿透时光的歌声,刻进了谁的DNA?

1998年央视春晚的聚光灯下,当刘洪伟(刘欢)一声“大河向东流哇”冲破云霄,全国多少家庭的电视机前,蓦然静默,继而屏息?这首歌,不是歌坛新星试水,不是技术流炫技,它像一道闪电,劈开千禧年的夜空,把“好汉”两个字,狠狠砸进十三亿人的心坎里。

那晚,刘欢的嗓子眼里藏着什么?

我们至今记得那个画面:灯光下,刘欢微微前倾,脖颈上的青筋像一条蓄势的河流。他不是在“唱”,而是在“倾泻”。那声音,不是技巧的堆砌,而是从肺腑掏出、在胸腔翻滚过的烈酒,带着岁月的重量和生命的灼热。观众说:“他唱的是我们心里憋着的那股劲儿,对生活的倔强,对命运的较真。” 谁又能想到,一首电视剧主题曲,能在一个民族最隆重的夜晚,变成集体情感的宣泄口?

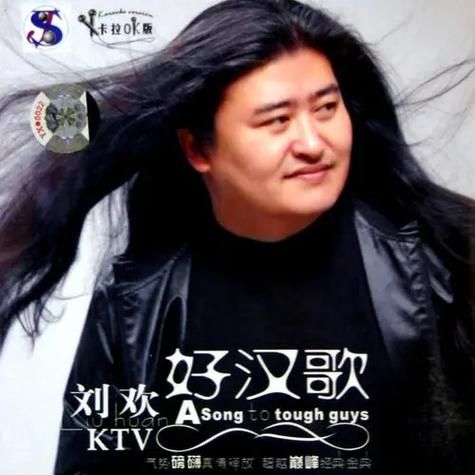

好汉歌的骨头,是赵季平老师用老酒泡过的。

作曲家赵季平,为水浒传配乐时,特意避开雕琢的“文人腔”,一头扎进民间。他听山东梆子,听河南坠子,听黄河船工的号子,像淘金者筛沙子,把那些最土、最野、最原始的“地气”淘出来,酿成了这首歌的骨架。刘欢的演绎,则是给这骨架添上了血肉——他拒绝标准化的“美声”或“民族”,像一头困兽在艺术牢笼里撞开一条血路,把西北的苍凉、中原的厚重、江湖的豪情,统统揉碎在胸腔里,再以碾压性的力量喷薄而出。 当“路见不平一声吼哇”的吼声砸在春晚的聚光灯下,多少人的脊椎骨跟着一颤?

1998年:中国需要一声“好汉”的怒吼。

那一年,改革开放的浪潮正汹涌拍岸,新旧观念激烈碰撞。城市里,下海潮起起落落,工厂的机器轰鸣与“下岗”的沉闷低语交织;乡野间,农民背着蛇皮袋挤上绿皮火车,奔赴陌生城市的霓虹。时代在高速旋转,每个人都在寻找自己的位置,咀嚼着希望、迷茫、颠簸与坚韧。 好汉歌恰在此时喷薄而出,它用最直白的语言喊出了最深的诉求:活得像个人样,面对困境要“该出手时就出手”!

这首歌的魔法:为什么25年过去,它依然能点燃全场?

它早已超越了一首电视剧主题曲的范畴。它是刻在中国人基因里的集体记忆,是特定历史时期的精神图腾。当广场舞大妈扭动时好汉歌的节奏,当年轻人KTV里嘶吼“嘿,嘿,嘿”时,当国际赛场中国健儿入场时,它总在某个节点被唤醒,瞬间引爆共鸣。 为什么一首老歌能成为跨越时空的“精神火种”?因为它唱出了我们血液里从未熄灭的——那股“好汉”的倔强与血性!

时光洪流滚滚向前,多少“神曲”喧嚣一时便消失在沙滩上。而刘欢在1998年春晚那声石破天惊的“大河向东流哇”,却像一道永不干涸的河,在一代又一代人的心灵版图上刻下深痕。它不是冰冷的“文化遗产”,是活着的灵魂,是我们共同呼吸的“声音坐标”。

当刘欢的“大河向东”再次在某个场合响起,你是否也下意识地挺直了脊背?那穿透25年时光的歌声,早已倒进了每个中国人的血管里,成为我们面对世事时,心底最深处一声滚烫的回响。