2008年的北京夏天,风里都飘着槐花的甜香和一种叫“自豪”的情绪。国家体育场“鸟巢”的灯光亮起,全世界都在等一首歌——要能装得下五千年文明的厚重,要能容得下全世界“同一个世界,同一个梦想”的期待,更要让不同肤色的人听见,就懂“心连心”的温暖。那天晚上,刘欢站上舞台,开口唱“我和你,心连心,共住地球村”时,镜头扫过看台,各国元首在轻轻跟唱,志愿者偷偷抹眼泪,电视机前的孩子跟着哼调子,没人怀疑:这首歌,就该是这个调子,就该是这个嗓子。

为什么是他?2008年的刘欢,早是“华语乐坛的定海神针”

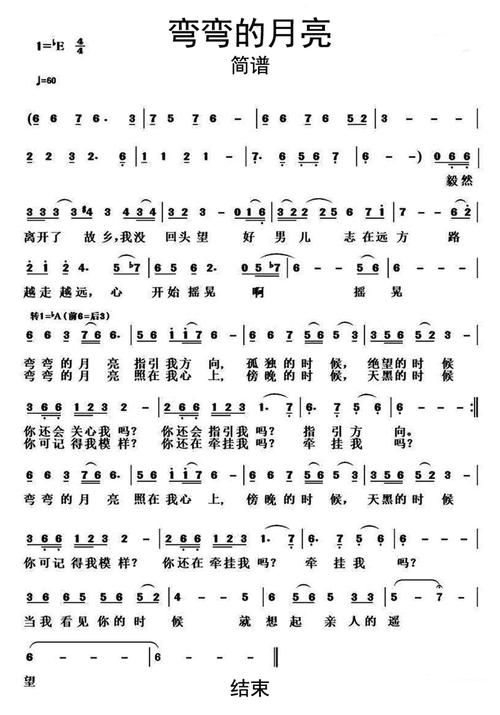

2008年,刘欢48岁。从1987年少年壮志不言愁唱红大江南北,到好汉歌里“大河向东流”的豪迈,再到弯弯的月亮里水乡烟雨的温柔,他早不是靠“高音”标签吃饭的歌手,而是被公认“用声音讲故事的人”。他的嗓子像陈年的酒,年轻时清亮如刀锋,中年时醇厚如暖流,哪怕唱最简单的旋律,也能听出岁月的重量和情感的颗粒度。

更重要的是,刘欢早就在“国际舞台”上证明过自己。1990年北京亚运会,他与韦唯合唱亚洲雄风,让世界听到中国流行乐的力量;2008年之前,他早已是国际音乐界的“熟脸”,为北京音乐厅引进欧美经典,与斯特恩、马友友等大师合作,甚至还在好汉歌里偷偷融入了豫剧的“拐韵”这种民族音乐密码。对他来说,奥运会会歌不是“露脸”的机会,而是“把中国唱给世界听”的责任——这份从容,当时华语乐坛找不出第二个人。

创作幕后的“较真”:刘欢和陈其钢的“速度与深情”

很多人不知道,我和你的诞生,其实是一场“时间紧任务重”的攻坚战。2008年奥运会开幕倒计时500天时,导演组才开始正式征集会歌,要求“简洁、温暖、易传播,又能体现东西方文化的交融”。作曲家陈其钢熬了几个通宵,写出一版旋律,可一直觉得“差口气”。

直到某天,他想起自己多年前写的钢琴小品生命之诗,旋律简单却藏着“天地合一”的哲学。他把小样拿给刘欢听,两人一拍即合:不要大编队,不要复杂转音,就像两个人坐在星空下,轻轻对话。刘欢后来采访说:“这么大的场面,反而要用最朴素的声音,因为奥运会最动人的,不是烟花,是人。”

为了让“朴素”变成“震撼”,刘欢和团队较上了劲。他坚持用中文第一句“我和你”,再转英文“You and me”,因为“中文是我们的根,英文是世界的桥”;他不追求飙高音,反而把气声处理得像耳语,让“为梦想千里行”的句子,像一只温暖的手,轻轻搭在听众的肩上。录音那天,他在棚里唱了17遍,连录音师都说“欢哥,嗓子撑得住吗”,他摆摆手:“这不是唱给我自己的,是唱给每一个为奥运熬夜的人听的,得把那份‘不容易’和‘期待’都揉进去。”

一首歌的“时空穿透力”:15年过去,我们还在等什么

15年后的今天,再听我和你,依然会觉得“上头”。不是因为“怀旧”,而是这首歌里藏着最朴素的人性共鸣——2008年,我们等了太久的“扬眉吐气”,而刘欢没唱“我们赢”,他唱“我们在一起”;现在,世界经历了那么多不确定,这句“我和你,心连心”反而更显珍贵。刘欢曾说:“真正的艺术,不是让人热血沸腾,而是让人心里安稳。”他把奥运会这种“宏大叙事”,拉回了“人与人”的温暖本身,这或许就是我和你能穿越时间的密码。

有人问:“如果当年换个人唱,比如流行天王,会不会更火?”答案或许藏在2008年那个夏天的夜晚——当刘欢的声音响起,鸟巢上空的不是烟花,是亿万颗心共振的涟漪。这种共振,从来不是“流量”能堆出来的,是一个艺术家用半生的积累,对一个时代最真诚的回应。

所以,回到最初的问题:08年奥运会会歌为何非刘欢不可?因为他不是在“唱歌”,是在“用声音搭建一座桥”——一头连着中国的过去,一头通向世界的未来;一头装着文明的厚重,一头藏着人心的柔软。而这,或许就是真正的“大师”该有的样子:不抢戏,只留情;不追光,自成光。