为什么都在骂那英:一个游戏玩家的轻松观察

作为一个整天泡在游戏里的普通玩家,近我发现一个挺有意思的现象——不管是在社交媒体还是游戏论坛里,总能看到"骂那英"的内容。一开始我还纳闷,这不是那位著名歌手吗?怎么突然成了全网吐槽的对象?后来我才搞明白,原来是一款游戏里的梗。今天我就以我这种easy的心态,跟大家聊聊这个现象,顺便分享一些游戏相关的趣事。

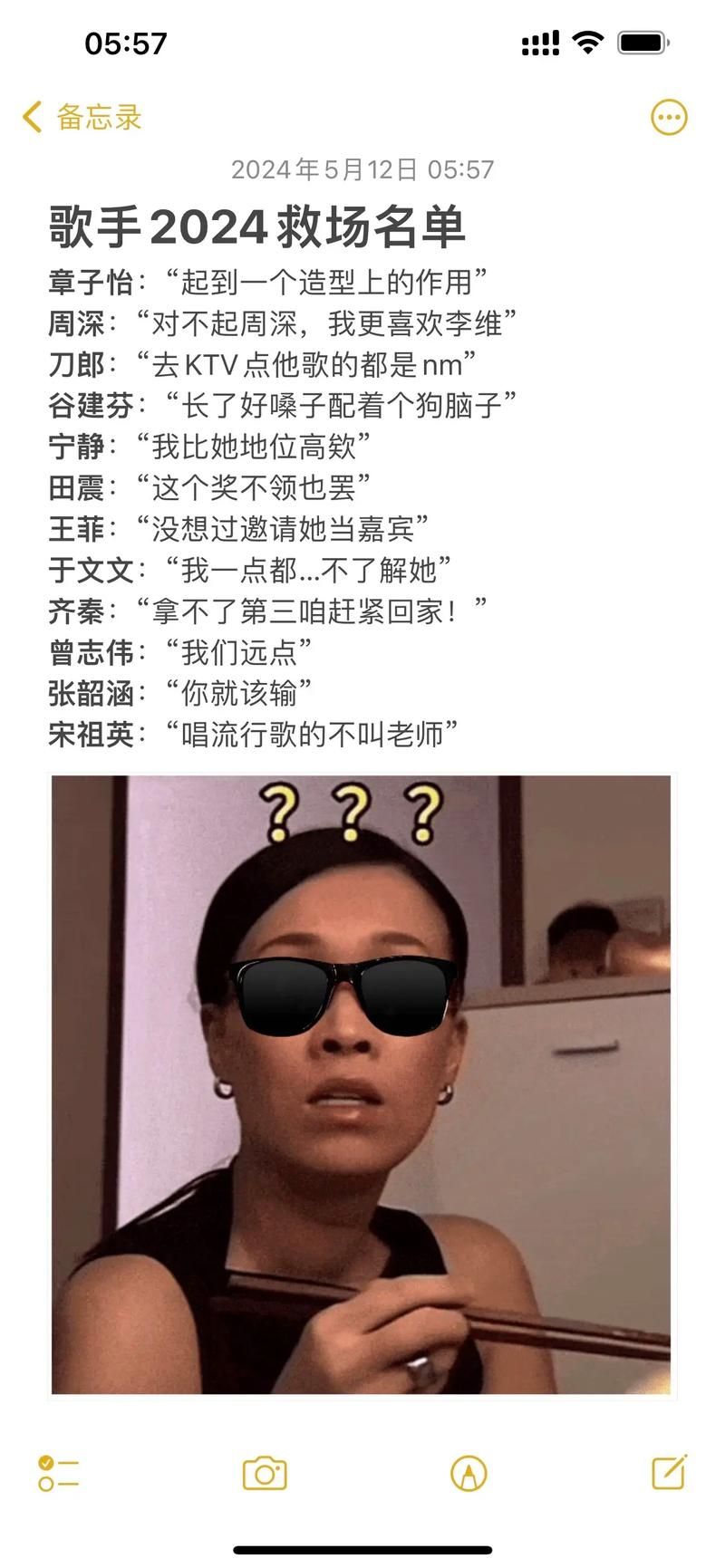

那英梗的起源

说实话,我初看到"那英"这个词出现在游戏讨论区时,还以为是哪位玩家ID叫那英被群嘲了。后来才知道,这其实是一款音乐节奏类游戏里的梗。游戏里有个角色或者关卡设计得特别难,玩家们屡战屡败后就开始用"那英"来代指这种令人抓狂的游戏体验。

这让我想起以前玩《只狼》时,大家不也是把那个剑圣称为"老年剑圣"来发泄 frustration 吗?游戏玩家总是能用各种幽默的方式表达对游戏难度的"敬意"。

游戏难度设计的艺术

说到游戏难度,我觉得这真是个值得探讨的话题。有些游戏故意设计得很难,比如《黑暗之魂》系列,玩家们一边骂一边又欲罢不能。而这款"那英"游戏似乎也走这个路线。作为玩家,我觉得难度设计要讲究平衡:

| 难度类型 | 玩家体验 | 代表游戏 |

|---|---|---|

| 循序渐进型 | 随着游戏进程自然提升,玩家能逐步适应 | 塞尔达传说系列 |

| 陡峭曲线型 | 前期简单,突然出现极难关卡 | 某些音乐节奏游戏 |

| 全程高能型 | 从开始就保持高难度 | 黑暗之魂系列 |

我个人比较喜欢循序渐进型的,但不可否认,那些突然给你来个下马威的游戏,反而更容易产生社区梗和讨论热度。"那英"梗的火爆就是个很好的例子。

游戏社区文化的形成

我发现一个有趣的现象:每当游戏里出现一个特别难的boss或关卡,玩家社区就会迅速形成一个共享的文化语言。比如:

1. 给boss起外号(比如"那英")

2. 创作各种meme图

3. 分享"死法"集锦

4. 发明各种邪道攻略

这种社区文化其实挺有意思的,它让单机游戏也有了社交属性。我记得次看到"那英"这个称呼时,虽然不知道具体指什么,但立刻就能get到那肯定是个难对付的主儿。这种默契是长期游戏文化积累的结果。

面对"那英"的攻略心态

作为一个easy型玩家,我对待这种高难度挑战有自己的哲学:

1. 先死个20次再说:前几次就当熟悉机制,别急着生气

2. 看看别人怎么死的:视频网站上总有更惨的,看完心理平衡不少

3. 尝试不同策略:有时候换种打法会有意外收获

4. 适当休息:卡关时去喝杯水,回来可能有新思路

5. 享受过程:毕竟玩游戏是为了开心,实在过不去就放着呗

我发现很多玩家骂"那英"其实是一种爱恨交织的表现。真要是完全讨厌的游戏,直接卸载就完事了,哪还会花时间吐槽呢?

游戏梗的生命周期

观察"那英"这个梗也让我思考游戏梗的传播规律。通常一个游戏梗会经历这几个阶段:

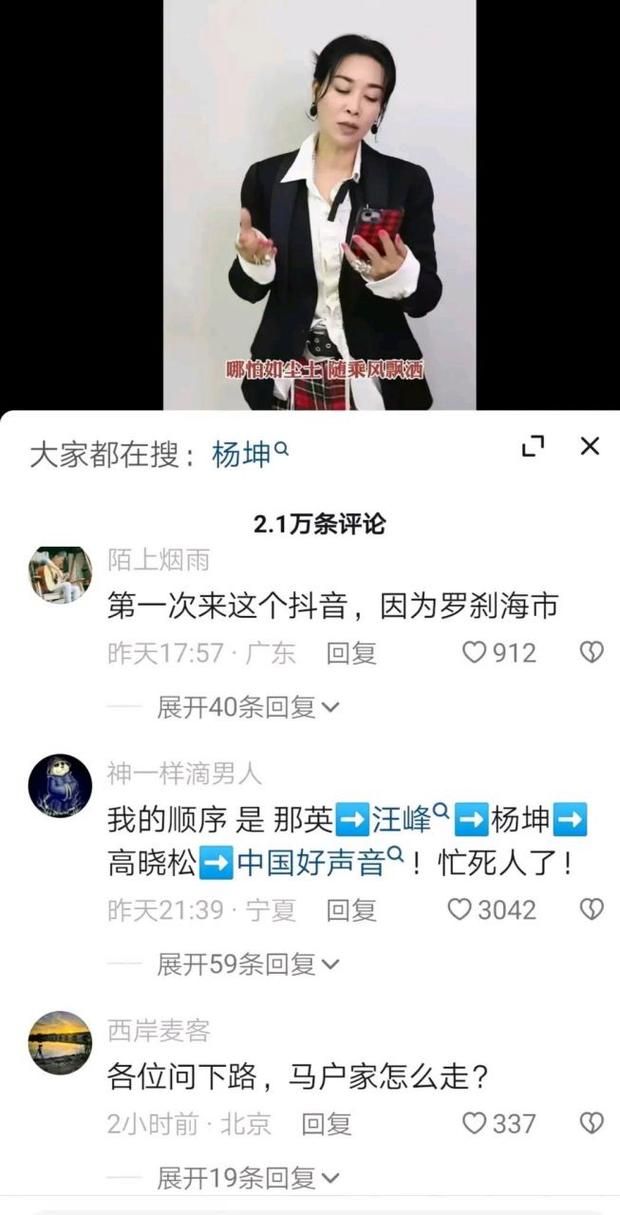

1. 起源期:某个玩家或主播首次使用

2. 传播期:社区开始广泛讨论和二次创作

3. 巅峰期:出圈到其他社区,甚至被非玩家使用

4. 消退期:新鲜感过去,使用频率下降

5. 怀旧期:过段时间后成为老玩家间的回忆梗

"那英"目前应该处于传播期到巅峰期之间,每天都能看到新花样。作为玩家,见证一个梗的诞生和传播也是游戏体验的一部分。

游戏安装与版本选择建议

如果你也被"那英"梗吸引想尝试这款游戏,这里有些easy小建议:

1. 查看设备配置要求,音乐游戏通常对触控/按键响应要求高

2. 选择官方渠道下载,避免mod带来的不平衡体验

3. 新手可以从简单难度开始,别一上来就挑战"那英"级

4. 关注游戏更新日志,有时难度会随版本调整

5. 加入玩家社区获取新攻略和技巧分享

记住,每个玩家都有自己的节奏,没必要因为别人能过"那英"就着急。游戏嘛,重要的是找到适合自己的玩法。

游戏与现实的轻松哲学

后说点轻松的。我发现游戏里的这些挑战和梗,其实反映了玩家们对待困难的一种态度——用幽默化解 frustration。现实生活中不也经常这样吗?遇到难搞的项目、难应付的客户,私下里给起个外号吐槽一下,压力就小多了。

游戏圈有个说法叫"受苦",玩家们自称"抖M",明明被虐却乐在其中。这种心态挺有意思的,它让我们学会用更轻松的方式面对挑战。所以下次再遇到"那英"级别的难关时,不妨先笑一笑,调整心态再战。

你在游戏里遇到过自己的"那英"时刻吗?是怎么克服的?或者你就是那个享受挑战的"抖M"玩家?来分享一下你的故事吧~