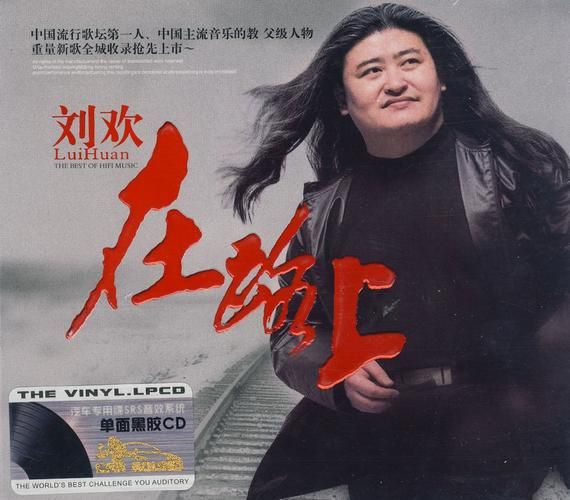

翻相册时无意点开一张老照片:灰蓝色的江面翻着细碎的浪,岸边的芦苇被风吹得斜斜低伏,一个穿深色中山装的男人背对着镜头站立,肩膀宽阔,头发被江风撩起几缕。照片右下角潦草地写着“2008·赤壁·刘欢”。

手指悬在屏幕上,突然就愣住了——这哪是“图片”?分明是刻在时光里的刻度尺,量着谁的青春,也量着那个用声音撑起了一个时代的刘欢。

你记得的刘欢,是不是总在“唱大事”上?

说起来,刘欢和“赤壁”的相遇,本身就带着点“史诗感”。2008年,吴宇森导演的赤壁上映,那会儿多少人捧着爆米花进影院,不光为看小乔初嫁、周瑜打黄盖,更为听刘欢唱的那首主题曲赤怀。

后来听采访才知道,刘欢接这首歌时没犹豫:“赤壁是讲中国人的智慧、格局,音乐不能太小。”于是你能在歌里听见编钟的低吟,有古琴的散音,他没用华丽的转音,就那么稳稳地把声音铺开来,像长江水漫过滩石——不是用力过猛的冲击,是“大江东去”的从容,是“浪淘尽”后的余味。

而照片里那个背对镜头的身影,大概率是他在创作间隙或拍摄时随手抓拍的。没精致的构图,没刻意的表情,可你看那背影,就能懂为什么他能唱好汉歌里的“大河向东流”,能唱弯弯的月亮里的“忧伤”,也能唱从头再来里的韧劲。他的声音里,永远揣着“故事感”,不是飘在天上的云,是踩在地上的根。

你有没有想过,一张“工作照”为什么能让人记十几年?

仔细看那张赤壁的图,背景是空旷的江岸,没有粉丝围堵,没有红毯闪光灯,就是他和一片江、一片天待着。你会不会突然想起,当年看我是歌手,他坐在钢琴前唱往日时光,手指在黑白键上慢慢移动,眼角有细细的纹路,可唱到“生命(tokens)啊,它璀璨无比”时,整个舞台都像被他的声音点亮了?

或者更早一点,90年代的春晚上,他穿黑色西装唱千万次的问,高音飙上去时,你觉得那声音能穿透屋顶,可等唱到“外面的世界很精彩”,又突然软下来,像在跟你掏心窝子说话。

刘欢的“不一样”,从来不在“人设”上。他不炒绯闻,不蹭流量,甚至很少上真人秀,就安安心心做音乐、教学生。可偏偏就是这样,他的照片、他的声音,能成为一代人的“青春BGM”。

你说为什么呢?或许是因为他从不把自己当“明星”,当是“做音乐的手艺人”。就像那张赤壁照片里的背影,你看不到他的表情,却能看到他对这片江、对这段历史的敬畏。这份“较真”,才是最难得的——在这个速食时代,还有人愿意花时间“打磨”声音,“沉淀”态度,不是吗?

17年过去,为什么我们还在“刷”刘欢的老图?

前几天刷到一条评论:“小时候不懂刘欢,现在听他的歌,才听懂‘人生callback’。”

是啊,17年前的赤壁江风,吹过刘欢的头发,也吹进了很多人的青春里。那时我们或许正为考试焦虑,为初恋辗转,为前程迷茫;17年后再看那张照片,突然懂了:原来真正的“经典”,从不是靠流量堆出来的,是靠时间的熬煮,靠人心的度量。

刘欢的赤壁图片,早不是简单的“影像”。它是锚点,一端连着那个“华语乐坛群星璀璨”的年代,另一端连着我们如今“回头看时”的感慨——哦,原来有些人的声音、有些人的背影,真的能穿越时光,陪我们走很长很长的路。

下次再刷到这样的老照片,不妨停下来听听背景里的声音:或许有江水拍岸,或许有风穿过芦苇,或许,还能听见17年前的那个刘欢,轻轻唱着:“大江东去,浪淘尽……”

你说,这算不算最好的“时代回响”?