每次沧海一声笑的前奏响起,我总能想起小时候趴在沙发上看电视的日子——黑白屏的老式显像管里,令狐冲提着酒葫芦站在华山之巅,衣袂翻飞,背景音里那句“沧海一声笑,滔滔两岸潮”就这么钻进耳朵,连带着窗外的蝉鸣都带了点侠气。

后来才知道,这首歌能成为刻在DNA里的“江湖BGM”,从来不是偶然。

先说说人。刘欢唱这首歌的时候,还没像现在被叫“刘老师”,但嗓子里的“江湖气”早就藏不住了。

你仔细听他开头的“沧海——”,不是刻意压低声线的“沧桑”,也不是飙高音的“炫技”,就是那么自然地带着点笑意,像是个浸淫江湖多年的侠客,刚喝完一坛女儿红,拍着桌子跟你唠嗑:“想当年我……”

这种“松弛感”,其实最难。很多人翻唱这首歌,要么太用力,想把“侠”字喊出来;要么太轻飘,少了点江湖的厚度。但刘欢没有。他当年在录音棚里,据说就唱了三遍——第一遍找感觉,第二遍调整情绪,第三遍,黄霑一听就拍板:“就是它了。”

后来刘欢自己提过,唱的时候他脑子里没想太多“武侠”的招式,就想“人活一张脸,树活一张皮,江湖人嘛,就得有江湖人的洒脱”,这种“把角色唱进自己心里”的状态,恰恰让歌词里的“豪情”和“苍凉”有了根。

再聊聊词。黄霑写沧海一声笑,本身就像写了一幅江湖水墨画。

你品品这几句:“清风袖,两逍遥”“豪情还剩了一襟晚照”——乍一看简单,细想全是故事。清风在袖,是来去无踪的自由;一襟晚照,是看遍江湖后的落寞。这两种情绪放在一起,恰恰戳中了“侠”的核心:他们既能“事了拂衣去,深藏身与名”,也会“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”。

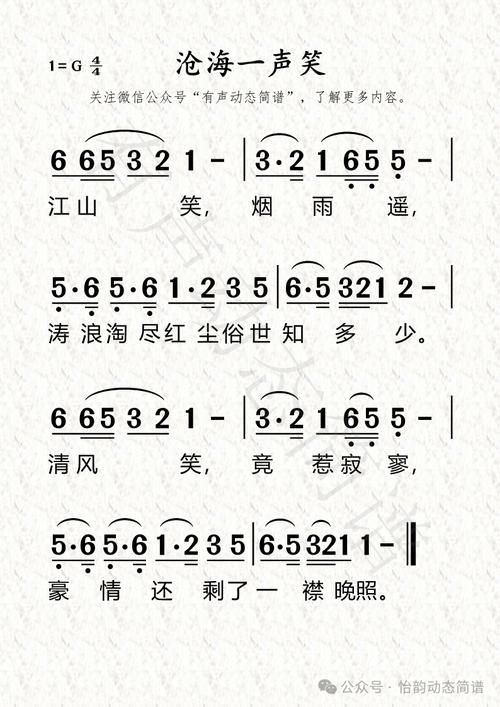

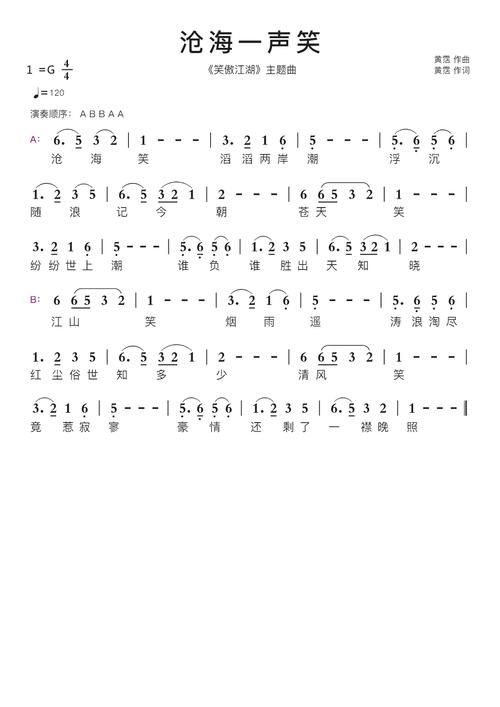

但光有词不够,旋律才是把这些情绪“串”起来的线。黄霑作曲时用了中国传统的“五声音阶”(宫商角徵羽),简单却上口,像不像江湖人口口相传的“武功心法”?前奏一起,就像有人在你耳边弹着古琴,耳边是风声,远处是潮声,整个人一下子就被拽进了那个“有人的地方就有江湖”的世界。

最绝的是旋律的起伏。唱“豪情还剩了一襟晚照”时,音程突然放慢,像侠客站在夕阳下叹了口气;到了“谁负谁胜出天知晓”又轻快起来,带着点“爱谁谁”的洒脱——这不就是江湖人最懂的吗?得意时尽欢,失意时释怀,哪有那么多非黑即白。

当然,如果只说“歌好”,还解释不了它为什么能火30年。

真正让它成为“国民记忆”的,是和笑傲江湖剧的“双向奔赴”。

当年吕颂贤版的令狐冲,被多少人称为“从书里走出来的令狐冲”——他喝酒时眼睛里的光,和任盈盈重逢时的局促,甚至被困梅庄时的落魄,都和沧海一声笑里的情绪严丝合缝。

你看,令狐冲冲出梅庄时,背景音是“滔滔两岸潮”,就像他冲破牢笼的气势;他在思过崖吹箫,箫声混着“苍生笑”,又多了几分孤独和无奈。歌曲不是“贴”在剧里的,而是成了角色的“心声”。后来每次重播,观众听到前奏就会自动代入令狐冲的剧情,这种“音画合一”的记忆,刻在DNA里想删都删不掉。

而且啊,这首歌的“红”,还因为它打破了“武侠歌=硬派打打杀杀”的刻板印象。以前的武侠主题曲,要么是“刀光剑影快意恩仇”,要么是“侠骨柔情儿女情长”,但沧海一声笑不一样——它把“江湖”写成了“人生”:有“浮沉随浪记今朝”的豁达,也有“苍生笑不再寂寥”的期待,连金庸老爷子都说:“黄霑这词,把江湖的味儿唱透了。”

现在想想,沧海一声笑为什么会成为无法超越的经典?或许因为它唱的从不是“某个人的江湖”,而是我们每个人心里的“江湖”。

小时候听,觉得“豪情万里”是要当大侠;长大后听,才懂“谁负谁胜出天知晓”是成年人的无奈;再后来,在“清风袖,两逍遥”里,又听出了对“简单生活”的向往。

就像刘欢当年在录音棚里那样,唱歌的人没太刻意,听歌的人却把自己的人生故事,都填进了那句“沧海一声笑”里。

这样的歌,怎么会过时呢?毕竟,谁心里没有一个,想“踏遍青山人未老,风景这边独好”的江湖呢?