提起8090后的青春歌单,总绕不开两个名字:一个站在台上像座铁塔,一开口就能把山河唱进心里;另一个穿着白衬衫抱着吉他,连叹息都带着让人心软的磁性。刘欢和童安格,这两个名字放在一起,像一杯浓茶配一块桂花糕,明明风味迥异,却偏偏在同一代人的记忆里酿出了同样的味道——那种一听就“啊,是那个年代”的经典,那种过了多少年再听,还是会跟着哼两句、心头一烫的“白月光”。

先说刘欢:那嗓子,是老天爷赏饭吃的“活教材”

很多人第一次认识刘欢,是通过北京人在纽约里的千万次问。1993年,电视剧里王起明站在曼哈顿的楼顶,对着镜头吼出“百年孤独”时,背景里刘欢的声音像根钢针,一下子扎进观众心里。但你要以为他只会唱“苦情歌”,那就太小看他了——这嗓子,简直就是个“音乐万花筒”。

早些年央视春晚,他唱好汉歌:“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,明明是豪迈的水浒腔,偏偏被他唱出了黄河奔流的力量感,后来才知道,为了唱出那种“糙中带厚”的味道,他专门去陕西找老艺人学信天游,高音区带着撕裂般的颗粒感,像是从黄土里长出来的声音。弯弯的月亮里又是另一番光景,“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,他收起所有锋芒,声音像温吞的泉水,轻轻淌过你心里最软的地方,连歌词里的“童年的阿娇摇着船”都变得画面感十足。

更绝的是他的“学术范儿”。北大国际关系系毕业,唱歌却从不用“技巧”唬人,全凭“理解”二字。唱从头再来时,他会先琢磨下岗工人那句“心若在,梦就在”背后的咬牙坚持,所以声音里带着韧劲,不煽情却催人泪下;唱天地在我心时,他又能瞬间切换成空灵的航天员视角,高音像穿破云层的火箭,壮得让你想跟着喊“发射”。后来很多人模仿他的唱腔,但学不到骨子里的“稳”——那是底子厚实带来的从容,是知道这首歌“该用什么情绪去喂”的通透。

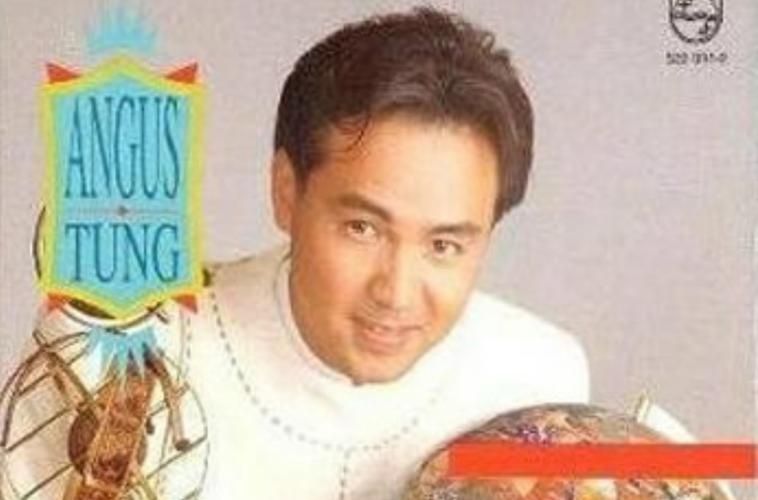

再唠童安格:那个“情歌王子”,其实是被耽误的音乐“匠人”

如果说刘欢是“老天爷赏饭”,那童安格大概就是“自己把自己喂饱的匠人”。80年代一提起他,姑娘们的心头会冒出三个字:“温柔乡”——因为他太会唱“情歌”了。其实你不懂我的心里,“你说你爱着那一点温柔”,他咬字轻轻的,尾音像羽毛扫过耳膜,连“不懂”的无奈都唱得让人心疼;耶利亚女郎又是另一种风情,“美丽的耶利亚,神秘的耶利亚”,节奏像沙漠里的驼铃,摇得人心里直痒痒。

但很少有人知道,这个“情歌王子”其实是学作曲出身的。他自己写歌、编曲,甚至玩乐器玩得比歌手还溜。早年在加拿大留学时,他一头扎进录音棚,研究怎么用合成器做出“风的声音”,怎么让鼓点踩在心跳上。后来他给张雨生写的我期待,歌词“我永远期待,期待你的期待”,旋律里藏着悬疑电影的张力,完全不是他自己的情歌路数,却偏偏能让人记住那种“守得云开见月明”的期待感。

他最厉害的,是能把“俗套的情歌”唱出不俗的“高级感”。那时候港台情歌遍地走,又是“哭哭啼啼”又是“海誓山盟”,他偏不。花瓣雨里,“花瓣雨,爱像雨”,明明是老掉牙的比喻,他却编了一段钢琴间奏,像雨滴落在玻璃窗上,叮叮咚咚地敲在心上;忘了忘不了里,“忘了你的笑,忘了你的好”,他没用嘶吼,反而用气声把“忘”字唱得飘忽不定,像烟雾里的回忆,越想抓住越抓不住。后来有人评价他“用写诗的脑子写歌,用画家的眼睛拍MV”,一点都不假——你看他MV里永远的白衬衫、干净的背景,像把那个年代的青春都熨烫得平平整整,舍不得揉皱。

一个“开矿”,一个“煮酒”,为什么偏偏能成为一代人的“共同记忆”?

现在回头看,刘欢和童安格像娱乐圈里的“反向双生子”:刘欢是“大男主戏”,站在舞台中央,用声音“开疆拓土”;童安格是“文艺片导演”,躲在镜头后面,用旋律“煮酒品茶”。一个像北方的大碴子,粗粝却有力量;一个像南方的丝绸,细腻却藏着韧劲。

但神奇的是,他们的歌却在同一代人的记忆里“无缝衔接”。小时候家里录音带,A面可能是刘欢的不能这样活,B面就是童安格的把根留住”;学校广播站,上午课间操放刘欢的少年壮志不言愁”,晚自习前放童安格的让梦飞扬”。那时候我们不懂什么“音乐风格”,只觉得“这两个人唱歌,都唱到我心里去了”——刘欢唱的是“想成为什么样的人”,童安格唱的是“心里藏着什么样的人”。

更难得的是,他们从不在“流量”里打滚。刘欢红了之后,该上综艺上综艺,却始终说“唱歌是我的本分,别把那些虚的捧得太高”;童安格在最火的时候,突然隐退,跑去加拿大过起了“种菜养狗”的日子,直到近年才慢慢露面,说“歌写完了,就该歇歇”。这种“清醒”,在现在的娱乐圈里简直像个“异类”,却恰恰成就了他们的“经典”——不追着潮流跑,时间才会反过来追着他们的歌跑。

现在,他们的歌为什么依然“杀不死”?

前阵子KTV里朋友点了首弯弯的月亮,全场突然安静下来,跟着哼哼时,有人小声说:“我爸妈谈恋爱的时候,这歌就火了。”旁边接了一句:“我生孩子的时候,还在放其实你不懂我的心。” 原来有些歌,真的会“代代传”。

不是因为他们“过时了”,而是他们的歌里“有东西”——刘欢的歌里有“人该有的筋骨”,遇到难处时听从头再来,像被扶了一把;童安格的歌里有“人心里的褶皱”,想起一个人时听花瓣雨”,连遗憾都变得温柔。这种“东西”,不是流量能堆出来的,不是技巧能演出来的,是歌手把自己揉碎了,放进歌里,再从歌里长出来的“味道”。

现在的歌越来越好听,编曲越来越复杂,却总觉得少了点什么?大概就是少了刘欢那种“用生命唱歌”的劲儿,少了童安格那种“把歌当孩子养”的较真。他们就像两个老匠人,没急着追赶新的潮流,只是一点一点打磨自己的作品,直到它们能在时光里站住脚——站久了,就成了人们心里“舍不得丢的路标”。

所以啊,下次KTV再点到刘欢或童安格,别急着切歌。跟着吼两句好汉歌”,或者轻声和一段耶利亚女郎,你会发现,那些声音早就不是“老歌”了,它们是8090后青春的“背景音”,是过了这么多年,依然能让我们心里发烫的“音乐DNA”。毕竟,能用声音在一个时代心里“挖坑”的人,从来都不会真正“老去”。