上周三下午,在孔夫子旧书网“音乐磁带”板块待了整整一天的林姐,终于刷新出了想要的结果:一盘封面边角磨得起了毛边的刘欢弯弯的月亮原版磁带,标价1200元,备注里写着“1992年首版,内页有当年购书小票,可听”。她几乎是立刻下单,即便比她一个月前看到的同款贵了200元。“贵是贵了点,”林姐后来在电话里跟我念叨,“但想到当年在县城新华书店,我趴在玻璃柜台前看了三天这本弯弯的月亮,攥着皱巴巴的零钱攒够12.5块钱买下时的样子,就觉得这钱该花。”

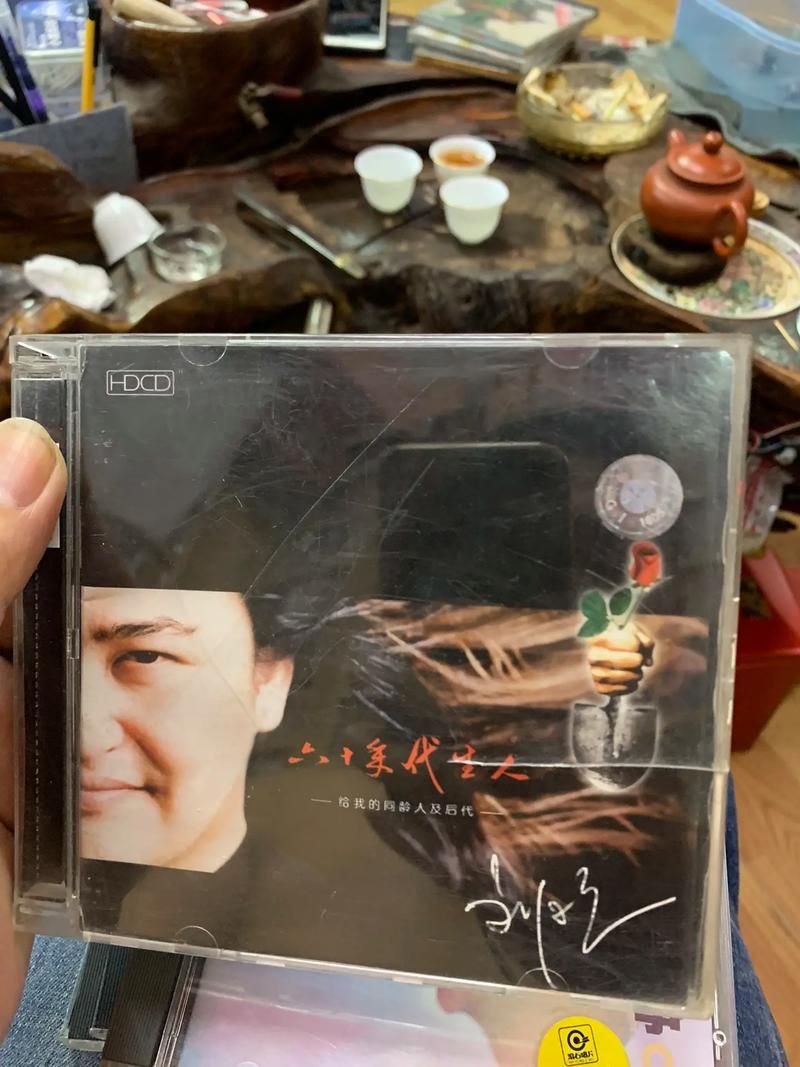

一盘30年前的磁带,凭什么在二手旧书网上能卖出比原价近百倍的价钱?而且不是孤例——打开孔夫子旧书网,输入“刘欢 磁带”,跳出近2000件结果,从少年壮志不言愁到千万次的问,从演唱会实况原声带到合辑里的单曲卡带,价格从几十到几千不等,品相好的“标清原版”甚至能拍到数千元。更让人意外的是,这些磁带的买家,大多是像林姐这样的“80后”,甚至不少“90后”也加入了抢购——他们没经历过磁带风靡的年代,却愿意为一盘“只能用随身听播放”的老物件一掷千金。

这到底是怀旧,还是一场集体的“时间狩猎”?

磁带里的刘欢,是80后90后的“BGM”启蒙

要理解这股“刘欢磁带热”,得先回到磁带还“统治”音乐市场的年代。1987年,电视剧便衣警察热播,主题曲少年壮志不言愁随着刘欢醇厚又极具爆发力的嗓音,传遍大街小巷。那会儿谁家要是能有一盘少年壮-志不言愁原声带,绝对是“有面儿”的标志——有人记得,当年北京西单音像店的柜台前,为了买到这盘磁带,有人排队从门店排到马路边。

但刘欢的磁带,从来不只是“听”的。1990年,北京亚运会主题曲亚洲雄风发行,刘欢与韦唯合唱的版本,成了那几年春节联欢晚会必响的旋律;1992年,弯弯的月亮专辑推出,里头的千万次的问好人一生平安,成了多少人青春期的“心情BGM”。那时候的磁带,买回来不能只塞进录音机里蒙尘,得把歌词本摊在书桌上,一字一句跟着哼,磁带的A面听完了,要手动翻到B面,偶尔“卡带”了,得用铅笔小心地缠一缠磁带——这些“仪式感”,恰恰成了现在80后、90后最珍贵的“集体记忆”。

“我上初三那年,我妈给我买了一盘刘欢蒙古人磁带,我每天晚上写作业都听,”在媒体工作的85后小周说,“那时候觉得刘欢的歌声‘有故事’,听着听着,好像压力都没了。”现在他攒了刘欢20多盘磁带,最贵的是一盘1993年北京亚运会歌曲精选合辑,“里面有他唱的彩虹,当时磁带盒摔裂了,我用透明胶带粘了又粘,现在还留着。”

孔夫子旧书网:老物件的“情感交易所”

为什么是孔夫子旧书网?这个成立于2004年的二手书交易平台,最初以“旧书”为主,但这些年悄然成了“老物件”的集散地——从连环画到老邮票,从胶片相机到黑胶唱片,而刘欢磁带,正是其中“最出圈”的品类之一。

孔夫子旧书网的运营总监曾在一个采访里提到:“我们平台上有超过30%的老物件买家,购买的不是物品本身,是‘回忆的载体’。”刘欢磁带恰好完美符合这一定位:其一,刘欢的国民度足够高,几代人对他的旋律有“肌肉记忆”;其二,磁带这个媒介本身就是“时代的产物”,它的“不完美”——比如音质不如CD、播放有杂音——反而成了“真实感”的加分项;其三,孔夫子旧书网上的磁带,大多带着“岁月的痕迹”:泛黄的标签、手写的购年月日、甚至磁带盒里夹着的旧发票,这些“附加信息”,让一盘磁带成了“有故事的信物”。

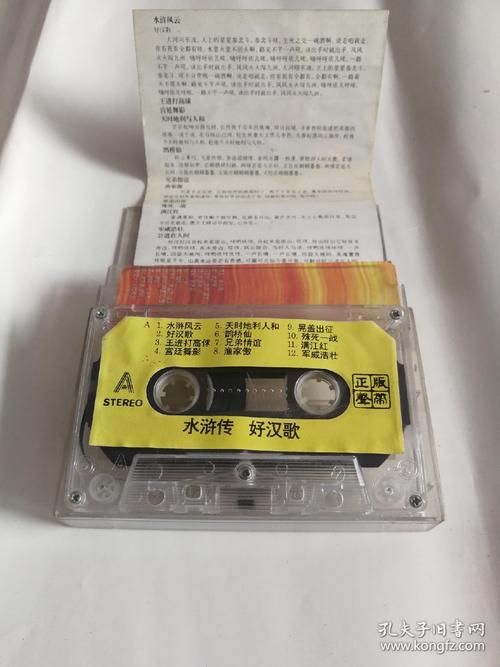

在平台上,不少卖家会在商品页面里写下磁带的“前世今生”。一位卖家卖一盘水浒传主题磁带,配文:“1998年从邮购得来,当时正在备战高考,每天晚自习后回宿舍都听一遍好汉歌,磁带上的‘刘欢’两个字,被我的手指摸得模糊了。”这样的描述,往往能让买家“共情”,甚至主动为“故事”溢价。林姐买的那盘弯弯的月亮,卖家就附上了1992年的购书小票复印件,“小票上的日期是我生日,当时就觉得是缘分。”

当然,也不排除“投资客”的身影。资深藏家王先生透露,刘欢的首版磁带由于发行量有限,“品相完好的存世量不超过千盘”,“像1990年亚洲雄风原版,五年前只要500元左右,现在能拍到2000元以上”。但他觉得,对于大多数买家来说,“这钱不是‘投资’,是‘买一份青春的保险’——怕老了忘了当年听少年壮志不言愁是什么感觉。”

数字时代,我们为什么还需要“磁带式怀旧”?

有人可能会问:现在连歌词都能直接显示在播放器上,手机里存着无损音乐,为什么还要回到那个“倒带两分钟才能听下一首”的磁带年代?

答案或许藏在“稀缺性”和“触摸感”里。数字时代的音乐,是“无限供给”的,轻点屏幕就能拥有全世界,但也正因为“轻”,很容易被淹没。而磁带不一样:它有重量,有质感,插进随身听时会有“咔哒”一声,翻磁带时指尖能感受到磁带的卷曲——这些“物理存在”,让人在虚拟世界里找到了“锚点”。

更重要的是,刘欢磁带的流行,本质是对“内容价值”的回归。他的歌里,有对家国的赤诚(少年壮志不言愁),对岁月的感慨(弯弯的月亮),对人生的追问(千万次的问),这些旋律之所以能传唱几十年,从来不是因为“潮流”,而是因为它唱进了普通人的心里。现在重新听那些磁带,听到的不只是旧旋律,更是当年那个“听歌要攒钱、买歌要排队”的自己,是那个会为一首歌感动一整天的、简单纯粹的自己。

就像林姐收到那盘弯弯的月亮后说的:“我没想着要收藏,就是想找个晚上,关了灯,用随身听放一遍,看看30年前的自己,听到那句‘遥远的夜空,有一个弯弯的月亮’时,会不会和当年一样红了眼眶。”

或许,这就是旧物最珍贵的意义——它让我们在快速旋转的时代里,找到了一个可以“慢下来”的理由,和一句未曾说出口的:“嘿,当年的我,你还好吗?”