说起华语乐坛的“常青树”,很多人会第一时间想到刘欢。但比起“歌手”这个标签,更让人难忘的,是那些年陪伴我们长大的“刘欢碟”——从卡带到黑胶CD,再到如今的音乐平台,一张张专辑,一首首金曲,就像时光的标本,封存着不同年代的故事与情感。

从少年壮志不言愁到弯弯的月亮:一张碟,就是一个时代

1985年,刘欢为电视剧便衣警察演唱主题曲少年壮志不言愁。那时没人想到,这个声音浑厚、充满力量的年轻人,会成为日后华语乐坛的“定海神针”。而真正让他的“碟”走进千家万户的,是1990年的弯弯的月亮。这首歌收录在他首张个人专辑刘欢经典金曲中,婉转的旋律里藏着的,是游子的乡愁,也是整个90年代对“诗意中国”的集体向往。

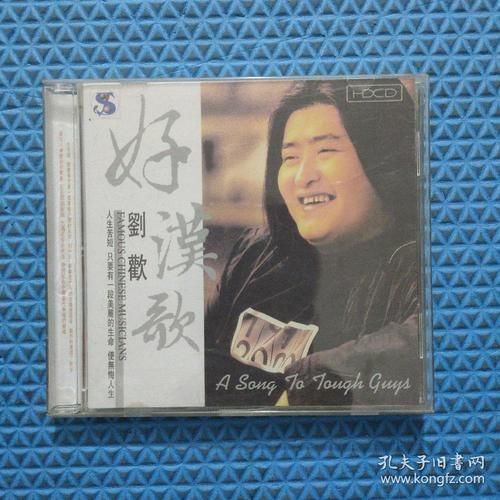

谁没在深夜听过弯弯的月亮?磁带A面放完,翻个面,B面的不能这样活又紧接着响起。那时候的“碟”不只是音乐,更是生活的背景音。春节联欢晚会上,他唱千万次的问,歌声里透着北京人在纽约里中国人的韧劲;为水浒传唱好汉歌,高亢的“大河向东流”成了几代人的热血BGM。每一张“刘欢碟”,都像一把钥匙,打开一个时代的记忆阀门。

为什么刘欢的“碟”,能听30年还不腻?

有人问,现在听歌都刷短视频,为什么刘欢的“碟”还能反复播放?答案藏在音乐本身的“筋骨”里。他的歌,从不依赖华丽的编曲,而是用最扎实的旋律和最真诚的表达打动人。比如从头再来,朴素的歌词配上他充满叙事感的嗓音,下岗潮中听过的人说:“那歌声像是一双手,把你从地上拉起来。”

更难得的是,他的“碟”里有“中国味”。从蒙娜丽莎的眼泪里的流行抒情,到凤凰于飞对古风的大胆尝试,再到专辑璐娜中融合民族与世界的元素,刘欢从不在风格上“跟风”,而是让音乐成为文化的载体。就像他常说的:“唱别人的歌,要唱出自己的魂;写自己的歌,要写出根的味道。”这样的“碟”,自然能经得起时间淘洗。

流媒体时代,“刘欢碟”还有什么新意义?

现在很少有人会说“买张碟听听了”,但刘欢的音乐反而更“出圈”了。短视频平台上,从头再来成了逆袭者的bgm,好汉歌是短视频配乐的“流量密码”,甚至年轻人用弯弯的月亮做民谣翻唱,照样能收获百万点赞。这恰恰证明:真正的经典,不会因为载体改变而褪色。

更让人尊敬的,是刘欢对音乐的较真。年过六旬,他还在开演唱会,坚持“真唱现场”;在做音乐教育时,他总对学生说:“别追求速成,先把基本功练扎实,让每个音符都有温度。”这样的态度,让他的“碟”不只是“作品”,更是一种“标杆”——提醒我们,好音乐从来不是流水线上的商品,而是用岁月和匠心熬出来的“老汤”。

最后想说:刘欢的“碟”,是我们这代人的“精神食粮”

从卡带的“沙沙”声到CD的晶莹质感,再到无损音乐的纯净音质,变的是听歌的方式,不变的是刘欢歌声里那份穿透岁月的力量。他的每一张“碟”,都像一位老朋友,在你迷茫时给你方向,在你疲惫时给你力量,在平凡日子里陪你看见诗和远方。

所以下次,当你刷短视频刷到刘欢的歌时,不妨停下来,完整听一张他的“碟”。你会发现,那些熟悉的旋律里,藏着你我的青春,藏着一个时代的重量,更藏着音乐最本真的样子。