提到刘欢,你会先想到什么?是好汉歌里"大河向东流"的豪迈,是千万次地问里穿越时空的深情,还是弯弯的月亮里荡气回肠的乡愁?有人统计过,从1987年央视春晚初露锋芒至今,他公开发行的作品不过百余首,但每一首都像刻在时光胶片上的音符,听得见岁月,也看得见时代。与其说是"作品列表",不如说这是一部用旋律写就的人生笔记——刘欢的"音序",早就不只是歌的排列,而是一个音乐人如何用一辈子,把流行、民族、摇滚甚至歌剧,熬成属于中国人的声音图鉴。

第一乐章:北音里的"笨小孩",谁能想到少年壮志不言愁会火?

1987年的北京,中央音乐学院的学生刘欢正抱着吉他泡在琴房,琢磨着怎么把美声的技法唱进流行歌。那会儿的他,哪敢想有一天会成为"国民歌手"?甚至第一次进央视录音棚,录音师还皱着眉问:"你这唱的是哪派?"没错,他确实"不正宗"——美声老师教他打开共鸣腔,他却偷偷在嗓子眼找"流行气";同学唱民歌悠扬婉转,他却把罗大佑的叙事感和鲍勃·迪伦的摇滚劲儿揉进了自己的歌里。

可偏偏就是这种"不正经",撞中了时代的脉搏。那年电视剧便衣警察主题曲急缺主唱,导演找到刘欢,他抱着吉他对着乐谱一遍遍蹭,最后用带点沙哑的中音唱出了"几度风雨走,几度青春秋"。谁能想到,这首歌成了全民KTV的"开口跪"?连胡同里扛大包的叔叔都会吼一句"金色盾气,热血铸就"——后来刘欢笑说:"哪想到把自己唱成了'警察代言人'?"

这首少年壮志不言愁,不只是他的"音序"开篇,更是华语乐坛"跨界先行"的注脚。从古典到流行,从学院派到民间烟火,他用一首歌证明:好的音乐,本来就不该有围墙。

第二乐章:巅峰期的"旋律魔法师",为何弯弯的月亮让三代人落泪?

90年代的刘欢,像被按下了"创作加速键"。如果说少年壮志不言愁是初生牛犊的闯,那弯弯的月亮就是沉淀后的悟。1990年,他遇到词作家李海鹰,对方哼着"弯弯的月亮,小小的桥"发愁,总觉得缺了点什么。刘欢听完眼睛一亮:"你这不是岭南的水乡调吗?我用美声的骨架托着它,再塞点布鲁斯的情感试试。"

现在回头听,这首歌简直是他音乐审美的"集大成":前奏的钢琴像月亮洒在水面的波光,主歌他用低音区讲故事,像老爷爷坐在榕树下摇蒲扇,副歌突然拔高,又像年轻人突然望见远方的灯火。当年这首歌红到什么程度?连香港的张国荣都感叹:"刘欢把中国人的乡愁,唱到我心里去了。"后来有人说,弯弯的月亮是"中国城市民谣的鼻祖",可刘欢自己却说:"我哪懂什么'民谣'?就是觉得那'弯弯'的调子,像我妈喊我回家吃饭的声音。"

这个时期的他,简直像个"旋律捕手"。为北京人在纽约写的千万次地问,摇滚的鼓点里裹着爵士的忧伤,让"问询"成了海外游子的集体情绪;给水浒传配的好汉歌,他带着河南老乡喊号子,硬把"大河向东"唱成了"国民神曲"——直到现在,婚丧嫁娶、体育赛事,只要气氛到,就得来一句"路见不平一声吼"。有人说他"曲风野",他却说:"歌是唱给大众听的,得让老百姓听得懂、记得住、想跟着唱,这才是正经。"

第三乐章:舞台下的"破壁者",他让歌剧不再"只属于剧院"

2000年后的刘欢,开始悄悄给"音序"添新颜色。2008年奥运会开幕式,他和莎拉·布莱曼合唱我和你,那天他穿了身黑西装,唱中文时像邻家大哥,唱英文时又突然切换成歌剧式的通透,全球观众都惊了:这唱流行歌的人,怎么歌剧功底也这么稳?

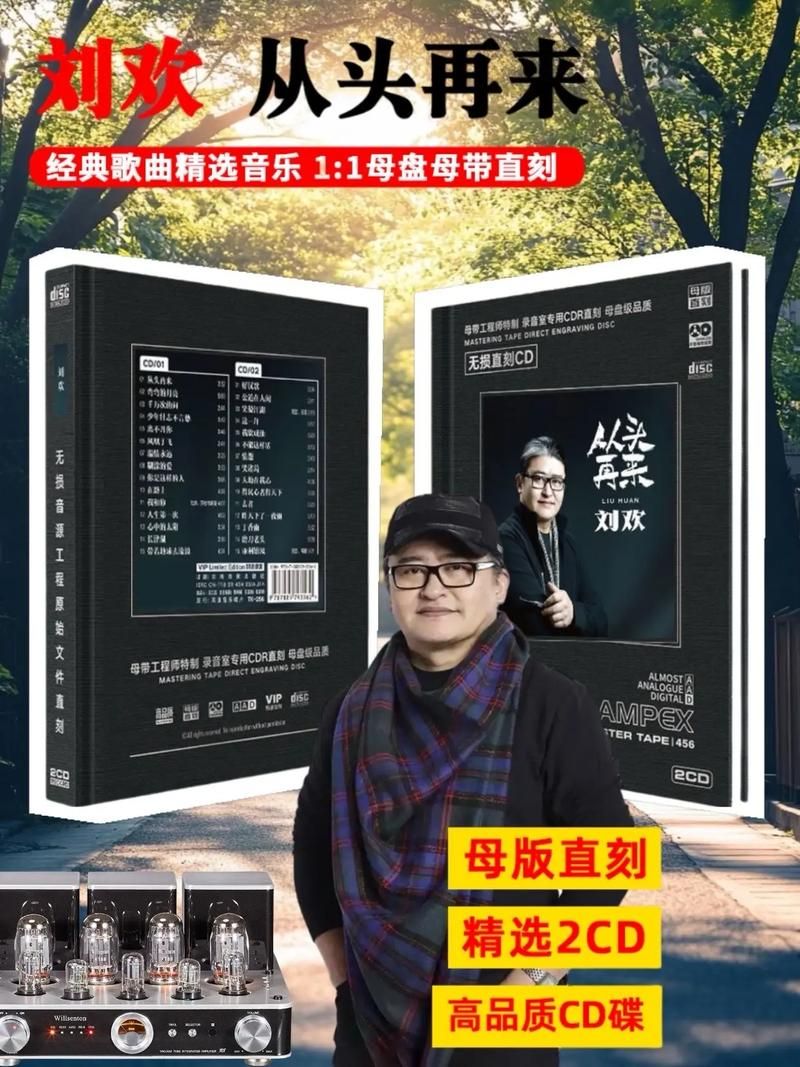

后来才知道,他早就在"跨界"里"破壁"。早在90年代,他就偷偷去意大利学歌剧,把今夜无人入睡的高音技巧塞进从头再来的励志里;给动画片宝莲灯配天地在我心,他带着童声合唱团,把交响乐的磅礴和动画的梦幻揉成一团;甚至在歌手舞台上,60岁的他唱弯弯的月亮,突然加段阿卡贝拉,让年轻观众直呼:"原来我爸听的歌这么潮?"

最绝的是他的"教学"。2010年后他在中国音乐学院开课,从不讲枯燥的乐理,带着学生蹲胡同里听叫卖声,"你们听,'磨剪子抢菜刀'的调子,是不是天然的和声?"有学生问"怎么唱到老",他指着墙上贝多芬的画像:"老爷子耳朵都聋了还写欢乐颂,音乐这事儿,拼的不是嗓子,是骨子里的热爱。"

尾声:所有音符都是时光的注脚,刘欢的"音序"还在继续写

如今翻看刘欢的"音序",你会发现一个有意思的现象:他的歌从不是"爆款收割机",却总在需要的时候出现。80年代末,他唱出年轻人的热血;90年代,他唱出时代的乡愁;00年代,他把中国音乐推向世界;现在,他是中国好声音里那个"别飙技巧,讲故事"的老师。

有人问他:"为啥不多写几首歌?"他笑着摆手:"歌不是写出来的,是日子酿出来的。我这一路,有过得意,有过难处,见过台下的掌声,也听过台下的叹息,这些日子往心里一放,就成了歌。"

或许这就是刘欢的"音序"最特别的地方:它不是冷冰冰的作品列表,而是一代人的青春记忆,一个时代的音乐切片。当好汉歌的旋律再次响起,我们想起的不仅是那个穿着汉唱歌的男人,更是自己当年跟着哼唱的少年意气;当千万次地问的前奏响起,我们想起的不仅是异国他乡的漂泊,更是那些对家永远说不完的"为什么"。

这旋律里的时光密码,你听懂了吗?