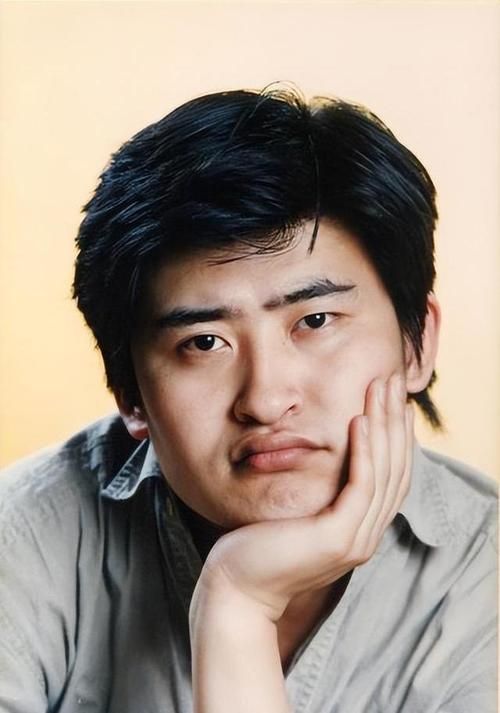

1990年春晚的后台,镜子前的人正反复扯着演出服的衣领。他叫刘欢,刚从中央音乐学院毕业不久,手里还攥着一张皱巴巴的火车票——那是他准备给老家母亲寄的生活费。再过几分钟,他要唱一首叫少年壮志不言愁的歌,当时谁也没想到,这首歌会成为一代人的青春BGM,而台上的这个年轻人,后来会成为华语乐坛的“活化石”。

但很少有人知道,站在聚光灯前的刘欢,当时心里还惦记着另一件事:口袋里那300块钱演出费,够不够给母亲交这个季度的药费。

北漂的起点:地下室里的馒头与钢琴键

1987年,24岁的刘欢揣着母亲攒了半年的钱,从北京火车站走向中央音乐学院的研究生宿舍。那时的他,已经是校园里小有名气的“音乐才子”,会弹钢琴、写歌,声音里带着股浑然天成的劲儿。但他不知道,未来的路会比想象的更难。

毕业后的刘欢,成了“北漂大军”里最普通的一员。他住进通州郊区的一个地下室,每月房租15块钱,墙上渗水,下雨天得拿盆接水。为了省钱,他早餐吃馒头就咸菜,午餐是食堂最便宜的素面,晚餐则用“录音棚盒饭”对付——一荤两素,只要3块钱,但必须等录到深夜才能赶上“尾单”。

“那会儿最期待的不是演出,是能吃到口热乎饭。”后来刘欢在采访里笑,眼角的皱纹挤在一起,“有次录亚洲雄风,从下午3点录到第二天早上7点,嗓子都哑了,但拿到120块钱片酬,我跑出去买了条红烧鱼,一路跑回地下室,生怕凉了。”

那时的刘欢,眼里有光,但更多是对“生存”的焦虑。他父亲早年因病去世,母亲一个人拉扯他长大,工资只有几十块钱。他说:“我不能让母亲再为我操心,我得让她知道,儿子能养活自己了。”

挣扎的“岔路口”:音乐还是“铁饭碗”?

刘欢的过去,藏着不少让人意外的“选择题”。

1991年,他的弯弯的月亮火遍大江南北,成了街头巷尾的“神曲”。有唱片公司找上门,签单能拿一笔巨款——在当时,那是普通人十年都挣不到的数目。但刘欢犹豫了。那时他刚考上中央音乐学院教师岗位,稳定的工资、编制,意味着“铁饭碗”。

“我妈说,当老师多好,风吹不着雨淋不着,安安稳稳。”刘回忆当时的情景,手里摩挲着一张泛黄的老照片,“但我心里痒痒的,我想写更多的歌,想让更多人听到我的声音。”

是妻子卢璐给他吃了“定心丸”。这个和他同届的女生,从大学时就欣赏刘欢的才华,毕业后果断放弃保研,跟着他住地下室、吃盒饭。“她说,‘你觉得值就去做,养家的事有我’。”现在说起,刘欢的声音还有点哽咽,“那时候她在中学教音乐,工资比我还低,但从没抱怨过。”

刘欢选择了音乐。但“音乐”这条路,远比想象中崎岖。他接商演、给电影配乐、写电视剧主题曲,每天睡四五个小时,嗓子经常哑到说不出话。“有次唱好汉歌,连续演了20天,每天换一个城市,下台吐的都是血丝。”他摆摆手,“没事,年轻,扛得住。”

嘴边的“京片子”:从“歌王”到“老师”的蜕变

现在的刘欢,观众眼里的标签是“导师”“音乐圈活化石”,顶着一头花白头发,戴着标志性的黑框眼镜,说话慢悠悠,偶尔冒出几句京片子,逗得全场笑。但很少有人知道,他当年也曾是个“舞台恐惧症患者”。

“第一次上台,腿抖得像筛糠。”刘欢摸了摸自己的膝盖,“那时候在北京工人体育馆唱千万次问,台下几万人,我一开口,声音都劈了。”

尴尬吗?当然。但刘欢没躲。他每天对着镜子练,练表情、练手势,甚至练怎么鞠躬。“我告诉自己,你是歌者,不是明星,你得用音乐说话。”慢慢地,他找到了舞台的感觉,也找到了自己的“人设”——不炒作、不绯闻,只谈音乐。

2004年,刘欢登上好男儿评委席,被他“毒舌”和“专业”圈粉无数。有人问他为什么这么严格,他说:“我年轻时没人教,走了很多弯路。现在有机会,我得告诉这些孩子,音乐容不得半点虚假。”

现在的他,更喜欢“老师”这个身份。“看到学生成长,比我自己拿奖还开心。”他说,“当年教我的那些老师,也是这么对我说的。这是传承。”

最后一个问题:我们怀念的,到底是什么?

2023年,歌手舞台上,60岁的刘欢唱起从前慢,开口跪。网友说:“还是那个刘欢,声音里的故事一点没变。”

是啊,他的过去里有地下室、馒头盒菜,有母亲的眼泪、妻子的支持,有凌晨的录音棚、嘶哑的嗓子,还有对音乐那股“轴”劲儿。这些碎片拼起来,成了我们眼前这个“不完美”却“真实”的人——他会为钱发愁,会为家人拼,会为了热爱熬红眼。

可我们现在好像忘了,明星也是人,也有过去,也有挣扎。我们总盯着他们今天的光鲜,却问“你怎么来的”。

所以,刘欢的过去里,藏着一个最简单的问题:当命运把“馒头”和“钢琴”放在你面前,你会选哪个?

而他用大半辈子告诉我们:选热爱的,剩下的,时间会给答案。