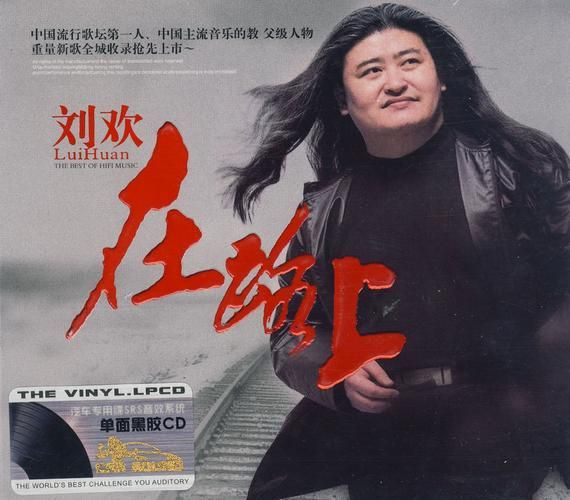

提到刘欢,很多人第一反应是“高音之王”,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里“岁月的脸”里藏着的温柔。可若只把他的歌当“背景音乐”,就错失了最鲜活的灵魂——那些旋律从来不是凭空而来,是他踩过的泥泞、见过的人、走过的路,一页页写成的“路上剧本”。

他的歌,是从“地上”长出来的,不是天上掉下来的

1987年,刘欢站在央视的舞台上唱少年壮志不言愁,谁也没想到这个留着长发的年轻人,后来会成为华语乐坛的“活化石”。但你可知,这首歌的“剧本”里,藏着他对生活的“较真”?当时导演让唱得“激昂些”,他却坚持要在高音里加一丝压抑——就像少年意气背后,总带着对现实的敏锐,“不是不苦,只是把咽下去的苦,酿成了酒”。

后来弯弯的月亮火了,有人说是“时代金曲”,可刘欢自己说:“那是我骑自行车穿过北京胡同,听见小贩吆喝、邻居吵架、收音机里放京剧,把那些‘人间烟火’揉进了歌里。”没有华丽的编曲,只有一把吉他,却唱出了几代人共有的乡愁——因为他的“路”,从来不是飘在云端,而是扎根在市井里。

“在路上”的剧本:从北京到纽约,歌声里的“不变”与“变”

很多人知道刘欢留过学,却少有人知道,他在美国的地铁里唱过歌,为了赚学费也为了“接地气”。有次他唱绿叶对根的情意,一个流浪汉听完后递给他一个硬面包,说“这歌里像我妈”。后来他回国,有人问他“国外镀金值吗”,他笑着说:“路走了,人才知道哪里是根。”

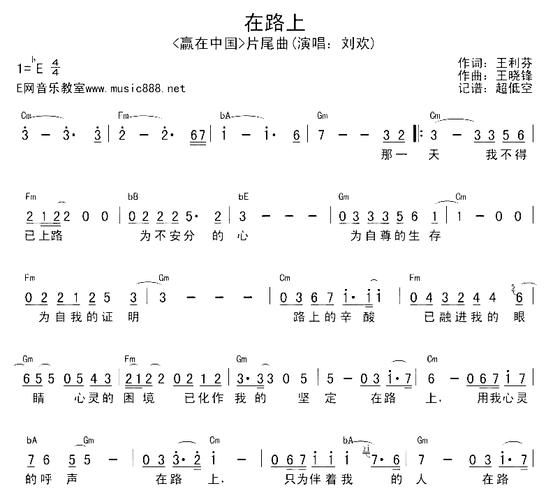

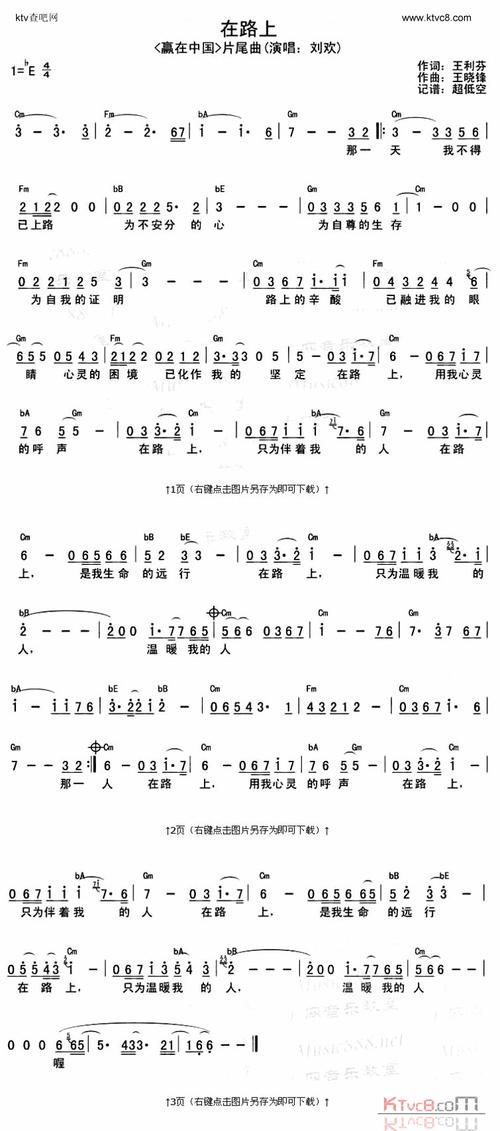

他的“路”,是拥抱变化的坚持。千万次地问唱北京纽约人在纽约,当年被批“太洋气”,可三十多年后再听,那句“是否还记得家院里,那棵熟透的葡萄藤”,哪里是歌?分明是每个异乡人藏在行李箱里的乡愁。从头再来唱下岗工人,没有拔高,只有“心若在梦就在”的实在——因为他见过太多“从零开始”的人,知道真正的“在路上”,不是喊口号,是摔倒了拍拍灰,还能接着走。

最动人的“剧本”:他从不只唱“自己”,更唱“我们”

刘欢的歌里,少有“小情小爱”,多的是“大时代里的小人物”。亚洲雄风唱出90年代中国的自信,却不是空喊口号,而是用“我们亚洲,山是高昂的头”里藏着的中国人的脊梁;世界合作伙伴唱奥运,旋律里没有“高大上”,只有“伸出手,让心贴着心”的真诚。

他总说“歌手是文化摆渡人”,所以他的“路”,从未停在录音棚。为了寻回失落的民歌,他跑遍云南山寨,跟着老艺人学唱小河淌水;为了推新人,他当好声音导师,从不吝啬把机会给“没背景但有力气”的年轻人——因为在他看来,真正的“在路上”,不是一个人走,是拉着更多人,一起把华语乐坛的路,走得更宽。

谁说“经典”只是过去时?他的“剧本”,每天都在更新

有人问:“刘欢的歌,这么‘老’了,现在听还有意义吗?”你听听他近年为觉醒年代写的国际歌,那句“从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝”,被他唱得像历史长河里的惊雷,撞得年轻人心里发颤。还有他为山海情写的花儿一唱天下春,把西北的苍凉唱出希望,连00后都在评论区留言:“原来老歌这么有劲儿。”

他的“剧本”从不需要刻意“保鲜”,因为真正的生命力,永远藏在“在路上”的步子里——他还在听新歌,还在学新乐器,还在和年轻人聊音乐。就像他常说:“只要还有人听,我的路就不会停。”

所以回到开始的问题:刘欢的歌,“在路上”的剧本,藏着多少华语乐坛没说完的人间烟火?答案是:藏在弯弯的月亮的胡同里,藏在少年壮志不言愁的坚持里,藏在千万次地问的乡愁里,更藏在他从未停止的脚步里——因为真正的“经典”,从不是博物馆里的标本,是活在当下、走着路的人,写给自己、也写给这个时代的情书。

下次听刘欢的歌,不妨慢一点,或许你能听见,他的“剧本”里,有你的影子,有我们的路。