要说中国人的集体记忆里,哪首歌能让你一开口就跟着哼,还忍不住想跟着拍子跺脚?好汉歌绝对排前三。1998年水浒传一播出,这首歌就像长了翅膀,从电视剧屏幕飞进了千家万户——街边小店放、广场舞跳、连小学文艺表演都有孩子用它做节目。可你知道吗?当年这首歌差点没成,而刘欢唱出来的那股“江湖气”,藏着多少现在歌手都学不去的秘密?

从“要豪迈,更要烟火气”开始,好汉歌的诞生就不简单

1997年,央视要拍新版水浒传,导演张纪中找到作曲家赵季平:“这歌得有‘大碗喝酒、大口吃肉’的豪迈,又得让老百姓听着觉得‘这是咱自己的故事’。”赵季平犯了难:传统戏曲味太浓怕俗,流行歌太潮又失了水浒的“粗粝感”,咋整?

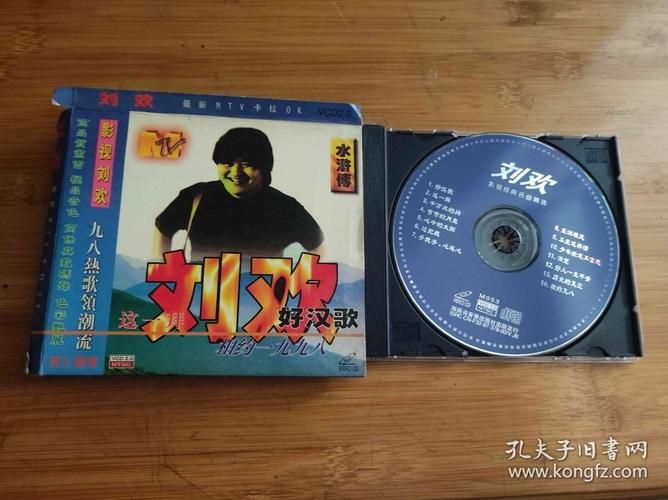

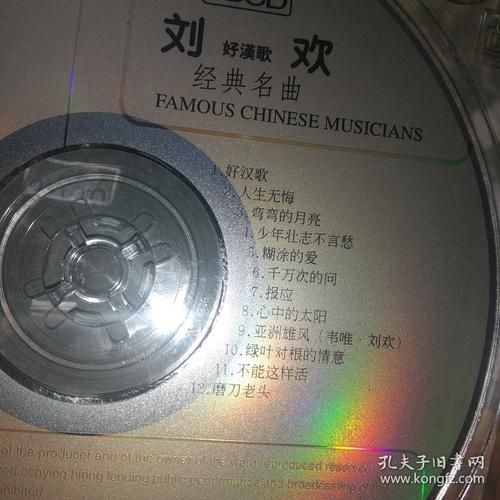

刘欢当时已经是华语乐坛的“定海神针”,唱过少年壮志不言愁,也搞过弯弯的月亮,什么大风大浪没见过?但接到好汉歌时,他却皱起了眉:“这歌不能‘端着’,得唱出好汉身上的‘糙劲儿’——梁山好汉是草莽,不是文人,你得让观众听着觉得‘这就是我隔壁那个爱打抱不平的王大哥’。”

于是有了现在听到的开头:“大河向东流啊,天上的星星参北斗——”刘欢没用“美声”的高音,也没用“流行”的甜腻,他把陕西秦腔的苍劲、北方民歌的直爽,甚至说话时的语调都揉了进去。比如“嘿哟嘿哟嘿哟嘿哟”那句,根本不是刻意设计的“炫技”,是他琢磨着“好汉们一起扛木抬石头时,就该有这么一声吼”,录的时候自己喊着喊着,眼泪差点掉下来——他说:“唱到‘路见不平一声吼’,我脑子里全是鲁智深倒拔垂杨柳的画面,那股子劲儿不吼出来憋得慌。”

刘欢的“嗓子”:没有技巧的技巧,才是最难的

现在很多人翻唱好汉歌,要么高音劈了,要么像喊口号,总缺点味儿。为啥?因为刘欢唱的从来不是“歌”,是“人”。

他嗓子条件好是公认的,高音能轻松到C3以上(比如千万次的问),但他从不在好汉歌里炫技。全曲最高那句“该出手时就出手”,他嗓子其实只用了六成力,声音像从胸腔里“滚”出来的,带着点沙哑,却比任何华丽的转音都有劲儿。赵季平后来采访说:“刘欢告诉我,好汉唱歌哪有那么多弯弯绕?情绪到了,声音自然就出来了。他唱的时候,我脑子里不是‘这是刘欢在唱’,而是‘这就是李逵、是武松在唱’。”

更绝的是细节。“天上的星星参北斗”那句,“参”字他没按普通话读cān,而是带了点方言的shēn,听着更亲切;“啊……啦……啦……啊嘿哟”的衬词,别人唱可能觉得是“凑字”,他却唱得像酒碗里的酒晃荡,又像好汉们拍着桌子大笑——这些都不是“设计”出来的,是他琢磨了好汉的性格后,“长”在嗓子里的本能。

有一次后台采访,主持人问:“您唱好汉歌时,觉得自己是哪个好汉?”刘欢笑了笑:“我觉得我不是具体谁,但心里知道,他们‘该出手时就出手’的时候,我这嗓子就是他们的嘴。”

30年不老,是因为它唱的不是“江湖”,是每个中国人的“骨气”

好汉歌火了25年,现在短视频平台一翻唱,评论里都是“DNA动了”“爷青回”。但奇怪的是,不管过多少年,一听这歌还是觉得“带劲”——为啥?

因为它唱的根本不是古代的“好汉”,是刻在中国人骨子里的“劲儿”。小时候听,觉得“路见不平一声吼”特别帅,仿佛自己是那个能打抱不平的小英雄;长大了听,突然懂了“谁来分担这离愁”——生活里谁没点“水泊梁山”的时刻?被欺负了想出头,遇到难处想咬牙,听到“大河向东流”,觉得“就算难,也得往前走”。

刘欢有一次在采访里说:“好汉精神不是让你去打架,是让你活得有担当。这首歌能传这么多年,因为它没骗人——它唱的就是老百姓心里那股‘不服输’的劲儿。”

现在的歌越来越精致,编曲复杂,歌词华丽,可为什么留不住耳朵?可能就是因为少了好汉歌这样的“真”——刘欢的嗓子没包装,故事没滤镜,就是一个人、一把嗓子,把普通人的热血、憋屈、不服气都吼了出来。这哪是唱歌?这是把中国人的魂儿,都唱进了旋律里。

所以回到开头的问题:30年过去,好汉歌为啥一听还是浑身起鸡皮疙瘩?因为它不只是一首歌,是我们每个人心里那个“想做却没敢做”的好汉,是刘欢嗓子里的“真”,是刻在时光里、怎么也忘不掉的,那句“该出手时就出手”。