在华语乐坛的璀璨星河中,刘欢与火风无疑都是闪耀的名字。一个如巍峨昆仑,屹立于艺术巅峰;一个似奔腾江河,曾席卷市井巷陌。当我们回望八十年代至今的流行音乐浪潮,一个耐人寻味的疑问浮出水面:同样拥有非凡才华与时代印记,为什么刘欢的成就被尊为"殿堂级",而火风的影响力却更多凝固在"时代符号"的别注里?

专业视角下的实力与定位差异

刘欢的艺术道路,是一条由深厚学养与持续突破铺就的通天大道。他的演唱技巧堪称学院派典范,胸腔共鸣如钟磬浑厚,情感表达细腻入微,无论是少年壮志不言愁的激昂、好汉歌的豪迈,还是千万次的问的悲怆,皆能精准传递歌曲灵魂。更可贵的是,刘欢的创作才华同样卓越,弯弯的月亮等作品展现了他对旋律与意境的掌控力。他不仅是歌手,更是音乐文化的思考者与推动者,如他担任导师的歌手节目,其点评往往直抵音乐本质,具有极高的专业价值。

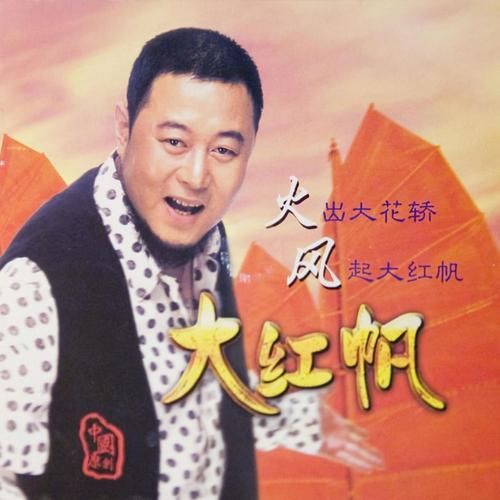

反观火风,其艺术魅力更多植根于草根的鲜活与百姓的共鸣。他的嗓音粗犷豪放,如同北国的风雪,带着不加修饰的生命力。大头皮鞋一歌,以其独特的节奏和直白的歌词,如一把刻刀,在时代的年轮上留下了难以磨灭的印记。火风的演唱,胜在真性情,他的音乐不是高高在上的艺术品,而是贴近生活的伙伴。然而,若论艺术表达的层次感、技巧的精微度和创作的持续深度,与刘欢这种在音乐殿堂里长期淬炼的艺术家相比,确实存在可感知的差距。这并非否定火风的才华,而是艺术成就评价中常见的多维标尺。

时代浪潮的推助与个人路径选择

两位巨星的成名之路,与时代浪潮的推助密不可分。八十年代到九十年代初,是中国流行音乐从复苏到爆发的黄金期。刘欢的少年壮志不言愁因电视剧便衣警察一炮而红,契合了改革开放后青年一代的奋斗激情;火风的天堂等歌曲,则精准捕捉了社会转型期普通人对美好生活的朴素向往,旋律朗朗上口,迅速传遍大江南北。他们的成功,既是个人才华的绽放,更是时代情绪的回响。

然而,面对时代的机遇与挑战,两人的路径选择悄然分化。刘欢在获得巨大声望后,并未止步于流行歌手的身份。他积极拓展艺术疆域:涉足影视配乐(如北京人在纽约主题曲),投身音乐教育(担任中央音乐学院教授),参与大型文化活动(如2008北京奥运会主题歌演唱),并持续在创作与演唱上追求更高境界。这种主动拥抱多元、深耕艺术核心的姿态,使他不断突破天花板,影响力从流行领域辐射至更广阔的文化层面。

火风则更像一位"忠于自我"的游侠。他的音乐生涯,似乎更享受在民间土壤中生长的自在。他的代表作大多诞生于特定年代,风格鲜明但相对集中。虽然他也尝试过不同风格,但最具国民度的作品仍是他标志性的"火风式"豪情。他的道路,更像是为特定时代谱写了一曲动人的赞歌,其光芒在那个时期无比耀眼,却在后续的持续影响力拓展上,与刘欢的“长跑”态势形成了对照。

公众形象与文化价值的延伸

公众形象与跨界影响力,是衡量其时代地位的重要砝码。刘欢在公众视野中,长期保持着学者的儒雅、艺术家的严谨与导师的睿智。他极少卷入娱乐八卦,其言论和行动始终围绕着艺术价值、社会责任与文化传承。这种高度一致且正面的公众形象,赋予了他超脱流行文化的公信力。他参与的文化项目,无论是好汉歌对中国风韵的传唱,还是作为政协委员对社会文化的建言,都持续提升着其作为“文化符号”的厚度和高度。

火风的公众形象,则深深烙印着市井烟火气与江湖儿女的坦荡。他的个性真实、不拘小节,这份真性情为他赢得了大量普通观众的喜爱。然而,这种形象在提升亲和力的同时,有时也限制了其向更宏大、更深刻文化角色转型的空间。他更多被视为“那个唱大头皮鞋的火风”,一个亲切的时代符号,其文化价值的延伸,更多停留在对特定时代氛围的记录与唤起,而非引领文化思潮。

灵魂拷问:巅峰与印记,孰轻孰重?

回到最初的叩问:刘欢的殿堂地位与火风的时代印记,孰高孰低?答案或许并非简单的二元对立。刘欢以其登峰造极的艺术成就、持续的文化耕耘与深厚的专业素养,当之无愧地跻身华语乐坛“神殿”级人物。他的价值在于永恒的艺术高度与文化引领力。

火风的独特价值,则在于他用最接地气的声音,为一段激情燃烧的岁月刻下了无法复制的声响烙印。他的音乐是时代的“浓缩精华”,是无数普通人青春记忆的“声音图腾”。他的影响力虽未如刘欢那般在艺术维度上无限延展,却以其鲜明的个性与直抵人心的力量,成为了一个不可或缺的文化坐标。

说到底,刘欢是殿堂里仰望星空的哲人,火风是奔涌在土地上的河流。前者以其深邃与高度定义了艺术的峰顶,后者以其鲜活与共鸣铭刻了时代的脉搏。在华语乐坛这幅壮阔画卷中,他们一高一低,一远一近,共同构成了不可或缺的璀璨光谱——或许,真正的伟大并不在于占据巅峰的高度,而在于能否在属于你的时代里,留下他人无法替代的回响。