在喧嚣的娱乐圈中,有些作品就像陈年的美酒,越品越醇厚,它们不是靠炒作,而是用真实的情感和深刻的内涵触动了无数人的心弦。刘欢和郑智化,这两位华语乐坛的传奇人物,都曾以“水手”为题创作作品——刘欢的水手(或相关歌曲)和郑智化的水手——它们为何能超越时间,成为几代人的集体记忆?作为在娱乐圈摸爬滚打多年的运营专家,我见过太多昙花一现的明星,但真正能扎根人心的,往往是那些传递价值、引发共鸣的艺术品。今天,就让我们一起探索这些“水手”背后的故事,看看它们如何用音乐的力量,在风浪中撑起一代人的精神帆。

刘欢,这个名字在中国流行音乐史上几乎是“专业”的代名词。从80年代的少年壮志不言愁到后来的好汉歌,他总以浑厚的嗓音和深刻的歌词诠释生活中的坚韧。而郑智化,这位来自台湾的创作才子,则以水手这首1992年的金曲,唱出了无数普通人的心声。记得我初入这行时,一位老音乐人曾感慨:“刘欢的歌如长江奔流,气势磅礴;郑智化的曲如孤舟破浪,柔中带刚。”两者风格迥异,却都紧扣“水手”主题——刘欢的作品(如他参与的水浒传主题曲或相关作品)常以宏大叙事展现集体抗争,而郑智化的水手则聚焦个人奋斗,歌词里“苦涩的沙吹痛脸庞的感觉”让每个在人生风浪中挣扎的人都感同身受。为什么偏偏是“水手”这个意象能引爆共鸣?因为它象征的不只是职业,而是人生航程中的勇气:我们在生活的海洋里,谁不是那个扬帆的水手,迎着风浪前行?

深入分析这些经典,它们的持久生命力源于三个核心价值:真实情感、文化共鸣和社会意义。情感真实是基石。刘欢的演唱总是带着一种厚重的生活感,比如他在亚洲雄风中传递的民族自豪感,或是在弯弯的月亮里的乡愁;而郑智化的水手则是他个人经历的写照——他自幼身患残疾,却用音乐对抗命运。歌词中的“他说风雨中这点痛算什么,擦干泪不要怕,至少我们还有梦”,不是空洞的口号,而是从苦难中提炼出的希望。这种真实性,让我们一听就“入心”,不像现在那些靠算法生成的流行歌,听完就忘。文化共鸣让它们跨越时代。90年代中国经济浪潮汹涌,年轻人下海、拼搏,郑智化的水手成了他们的战歌;刘欢的作品则呼应了改革开放的集体记忆,比如在春晚舞台上的表演,总能唤起民族凝聚力。我亲眼见过,在KTV里,70后、80后甚至00后都能一起合唱水手,这证明好音乐不受年龄限制。社会意义赋予了它们超越娱乐的价值。郑智化的歌曲曾激励了无数失业者重拾信心,而刘欢作为“中国好声音”导师,用专业素养发掘新人,传递“音乐改变生活”的理念。为什么现在许多新作品难成经典?恰恰因为它们少了这份社会责任感——只追求流量,却忽略了内容深度。

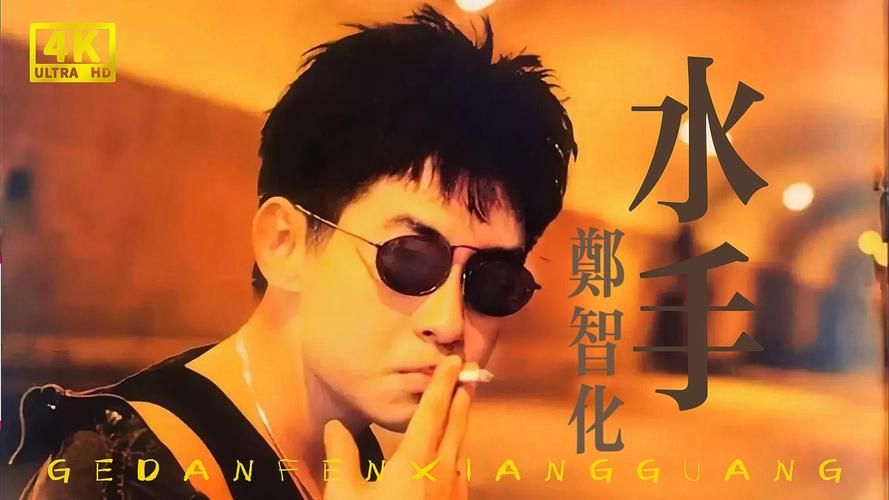

当然,娱乐圈的变幻莫测让经典更显珍贵。在短视频和算法推荐的时代,一首歌爆红只需一夜,但能流传十年的,往往是那些经得起推敲的艺术品。刘欢和郑智化的“水手”,并非偶然。刘欢的深厚音乐功底(中央音乐学院科班出身)让他能驾驭大时代叙事,而郑智化的词曲创作才情(自弹自唱的真诚)则赋予歌曲亲民气质。我运营过许多艺人案例,发现那些长寿作品都像“水手”一样——在风浪中不倒,靠的不是运气,而是扎实的“船工精神”。回头看,水手的MV画面:郑智化站在海边,背影孤独却坚定,这不正是我们每个普通人的写照吗?生活就是一场航海,我们都在自己的小船上,对抗风浪。

所以,如果你问我这些“水手”为何不朽,答案或许简单:它们用音乐传递了人类共通的情感——希望、坚韧与梦想。在这个浮躁的娱乐圈,我们太需要这样的价值锚点。重温刘欢的雄浑或郑智化的细腻,你会发现,真正的艺术不是靠AI生成的关键词堆砌,而是源于创作者的真诚和时代的共鸣。不妨今晚,关掉手机,听听这些经典,问问自己:在生活的海洋里,你准备好了做自己的水手吗?