1990年北京亚运会开幕式上,一句“我们亚洲,山是高昂的头”从万人体育场响起,震碎了当时国内流行乐坛的“小情小调”。那是刘欢第一次用歌声划破时代的夜空,像一道七彩虹桥,一头连着民族血脉,一头通向世界舞台。三十多年过去,当我们再听弯弯的月亮时会突然鼻酸,哼唱好汉歌会忍不住跟着吼,连从头再来里那句“心若在梦就在”都成了刻在DNA里的励志台词。刘欢的歌,到底是怎么“跨越彩虹”的?是真能穿透时光,还是我们在怀念那个“用唱歌当饭”的纯粹年代?

他唱的从来不是歌,是时代的“情绪底色”

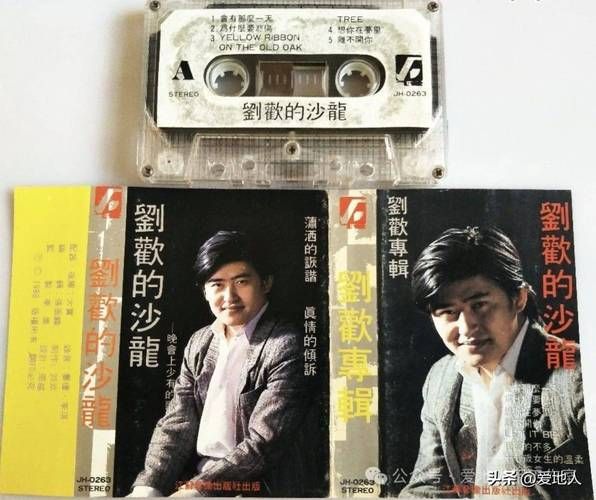

你有没有发现?刘欢的歌从不需要“破圈”,它自带“时代入场券”。80年代末,当年轻人还在模仿张行、张蔷的港台风时,他抱着把电吉他站在人民日报舞台上,用少年壮志不言愁唱出“金杯里装的是烈酒,瓶里装的是愁”——那是改革开放初期,年轻人撞上理想与现实碰撞时最真实的呐喊,嘶哑里带着股“不服输的劲头”。后来弯弯的月亮火了,有人说是“南中国海边的温柔”,可更多人听懂了“今天的记忆,又是昨天的梳妆”——90年代下海潮汹涌,多少人在异乡的月亮下,把“水弯弯,路弯弯”唱成了自己的迁徙之歌。

再后来,好汉歌的“大河向东流”横空出世,电视剧水浒传里108个好汉的肝胆,被他一声“路见不平一声吼”唱成了国民共同记忆。那时没有短视频,没有算法推荐,却连胡同口修车的大爷都能哼两句——因为刘欢的歌从来不是“唱给自己听的”,他总在替一个时代说话:80年代的理想主义,90年代的变革阵痛,新世纪的追赶浪潮,到现在的“平凡英雄”叙事,他的歌声里始终藏着中国人的集体心跳。这大概就是“跨越彩虹”的底气:不追流行,只抓人心。

他的“好嗓子”,其实是把“根”扎进了泥土里

很多人说刘欢“音域宽、有穿透力”,但这点天赋背后,是他一辈子“不悬空”的坚持。早年学声乐时,老师让听意大利美声,他却一头扎进陕北信天游、蒙古长调里,练着练着,美声的共鸣技法和中国民间音乐的叙事感,在他嗓子里融成了“独一味”——后来千万次地问里那段“啊——啊——”,既有美声的磅礴,又带着东方咏叹调的缠绵,成了北京人在纽约里最刺痛人心的文化乡愁。

更绝的是他唱“故事感”。听凤凰于飞,“旧梦依稀,往事迷离”,每个字都像在嚼着旧时光的糖;听温情常在,“平凡的日子,藏着山海”,又像邻家大叔在你耳边讲故事。因为他唱歌从不“炫技”,总想着“怎么让歌词比旋律先走进心里”。有次采访他说:“唱歌不是练声,是练心。你心里有三分真,歌声就能传到人耳朵里;心里有十分真,歌声就能钻进人心里。”这大概为什么连现在的年轻人,刷到经典咏流传他唱和项王歌,都会在评论区刷“DNA动了”——不是老歌怀旧,是这份“真”,跨越了年龄的彩虹。

我们追的刘欢,其实是那个“不急着赚钱”的自己

这些年总有人问:“刘欢怎么不常上综艺?不带货?”是啊,当歌手们忙着“流量密码”,他却忙着做音乐教育,在高校开课讲“歌唱的本质是表达”,甚至为公益项目“暖流计划”写歌,自己搭钱给山区孩子买乐器。有次被问“值吗”,他摆摆手说:“钱够用就行,歌要能传下去才值。”

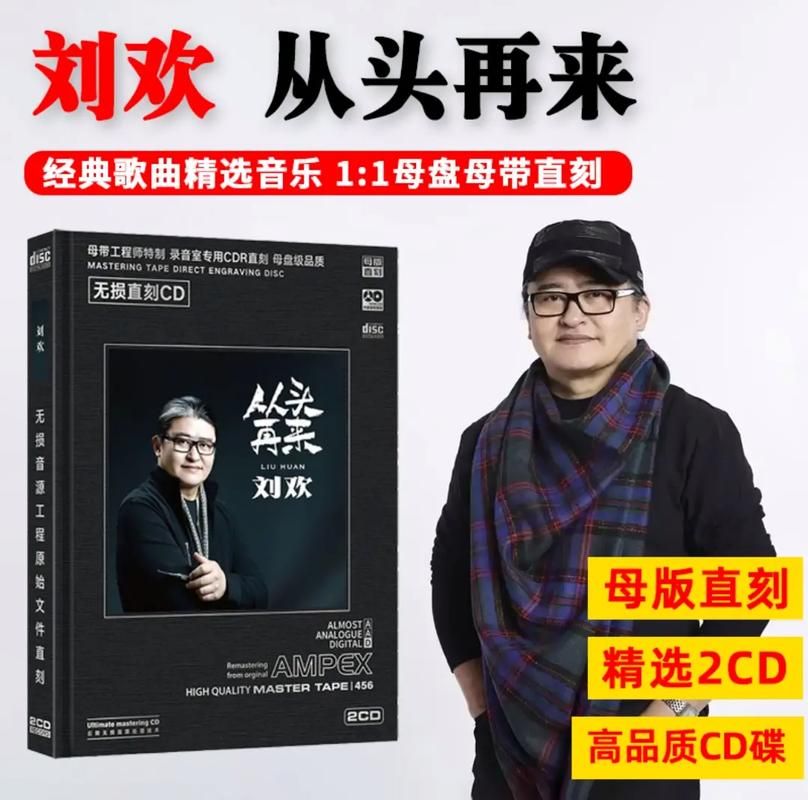

这份“慢”,恰恰是他能“跨越彩虹”的密码。在这个“快消时代”,刘欢的歌像一杯“老白茶”,初尝温润,再品回甘。他让我们突然想起:原来歌不只是“娱乐”,是可以留住时代的“声活档案”;原来“顶流”不一定要靠热搜,靠的是几十年如一日的“守得住心”。就像跨越彩虹里那句“彩虹是桥,把心连牢”,我们追的哪里是刘欢的歌啊,是追那个愿意为理想等、为情怀熬、为真心守的自己。

下次再听到刘欢的歌声,不妨停下来问问自己:那道跨越时光的彩虹,是不是也让你看到了当年那个“眼里有光、心里有火”的自己?