深夜的出租屋,耳机里循环着天空中最亮的星,唱到“每当我找不到存在的意义,每当我迷失在黑夜里”,突然想起第一次听这首歌的夏天——那是大学毕业的夏天,手里攥着不确定的offer,在陌生的十字路口,是这首歌跟着我走了一整夜。后来才知道,这首歌里藏着的,从来不只是年轻人的迷茫,还有刘欢用30年音乐生涯熬出的人生滋味。

从好汉歌到天空中最亮的星:他从来不是“高音机器”

提到刘欢,很多人的第一反应是好汉歌里的“大河向东流”,或是凤凰卫视那首厚重的千万次的问”。但很少有人留意,这位被称作“中国乐坛常青树”的男人,早就把音乐做成了人生的“大写意”。

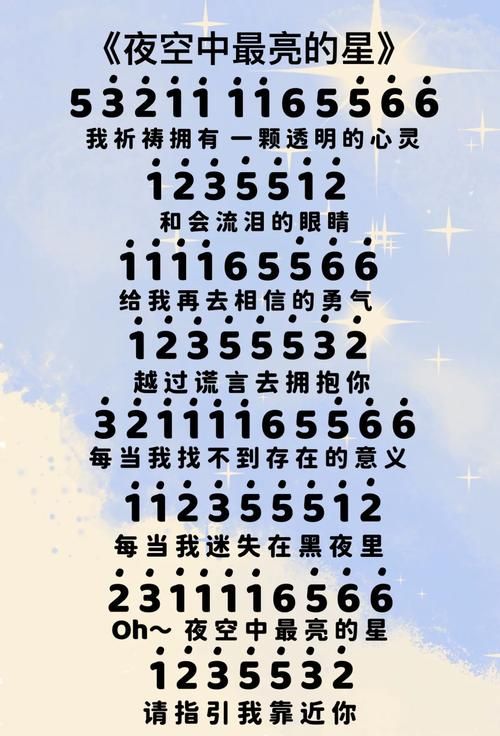

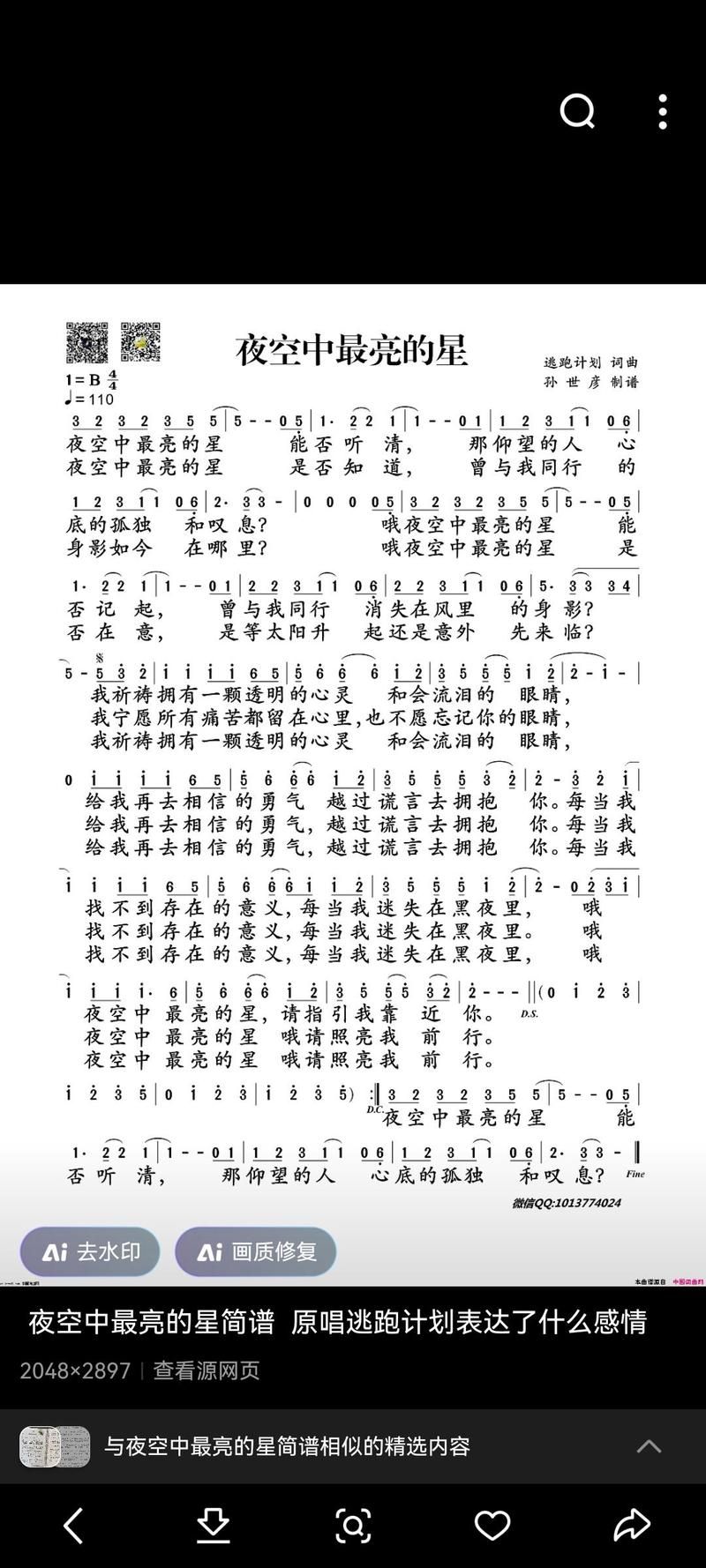

上世纪90年代,他是春晚舞台上的“定海神针”,一首弯弯的月亮能唱出江南水乡的温婉,也能用千万次的问吼出都市人的焦虑;2008年奥运会,他用我和你和莎拉·布莱曼站在鸟巢之巅,声音里沉淀的是中国人的从容与大气。而到了2013年,当朴树带着平凡之路唱出“我曾经跨过山和大海,也穿过人山人海”时,刘欢却选择翻唱了一首天空中最亮的星——那不是跟风,而是他对自己音乐脉络的一次回望。

他曾在采访里说:“年轻时总想用高音证明自己,后来发现,真正的好音乐,是要让听众在里面看见自己。”天空中最亮的星里没有炫技的高音,却有着像老朋友般的耐心:钢琴前奏响起时,像是在你耳边轻声说“慢慢来”,副歌部分的呐喊,又是他替你喊出那些“不敢说出口”的不甘与渴望。这种“放下身段”的真诚,恰恰是很多歌手学不会的“重量”。

为什么这首歌能成为30岁后的“灵魂BGM”?

有人说,天空中最亮的星是“治愈系神曲”,但刘欢的歌,从来不是简单的“止痛药”,而是“强心剂”。

我有个朋友,35岁时被公司裁员,连续半个月把自己关在家里,直到某天无意间听到刘欢版天空中最亮的星——没有朴树版本的青涩嘶吼,却多了岁月打磨后的笃定:“夜空中最亮的星,请照亮我前行”。他后来跟我说:“那天我突然明白,所谓‘最亮的星’,从不是别人给的答案,而是自己走过迷茫后,依然愿意相信光亮的勇气。”

这或许就是刘欢的高明之处:他从不唱“我多厉害”,只唱“我们都一样”。他唱过从头再来里“心若在梦就在”的坚韧,也唱过不能这样活里“关于生活我们已想得太多”的通透,而天空中最亮的星,是他把半生感悟熬成的“大众处方药”——不用挂号,不用排队,你总能在某一句歌词里,找到自己缺失的那部分力量。

52岁的刘欢,还在找自己的“星”

去年,刘欢在歌手舞台上唱弯弯的月亮,有人评论“他的声音里多了些沙哑,却多了故事感”。确实,年龄带走了他部分音域的锋利,却给了他更珍贵的“人间烟火气”。

他很少在综艺里“卖惨”,也从不刻意营造“艺术家”的高冷,反而会因为一件小事笑得像个孩子——比如在采访里提到女儿,他说“现在她开始学唱歌了,总让我帮她听跑没跑调,我才知道,原来‘严厉的爸爸’这个词,一点都不酷”。这种真实,让他的音乐有了温度:原来那个唱着“路见不平一声吼”的汉子,也会在深夜里思考“如何做个好爸爸”;那个站在世界舞台上的歌手,也会在生活中寻找属于自己的“天空中最亮的星”。

所以,下次再听天空中最亮的星时,不妨别急着“治愈”,而是跟着刘欢的歌声,问问自己:你的那颗“星”,到底是什么?是年少时的梦想,还是跌跌撞撞后依然不肯放弃的自己?毕竟,真正的“天空中最亮的星”,从来不是歌里的某个音符,而是像刘欢这样的人——用半生时光,告诉我们“别怕,慢慢走,光总会在的”。