2019年湖南卫视跨年夜的舞台上,当刘欢接过话筒,伴奏响起周杰伦的双节棍时,全场观众大概都和屏幕前的我一样,脑子里闪过三个字:玩真的?

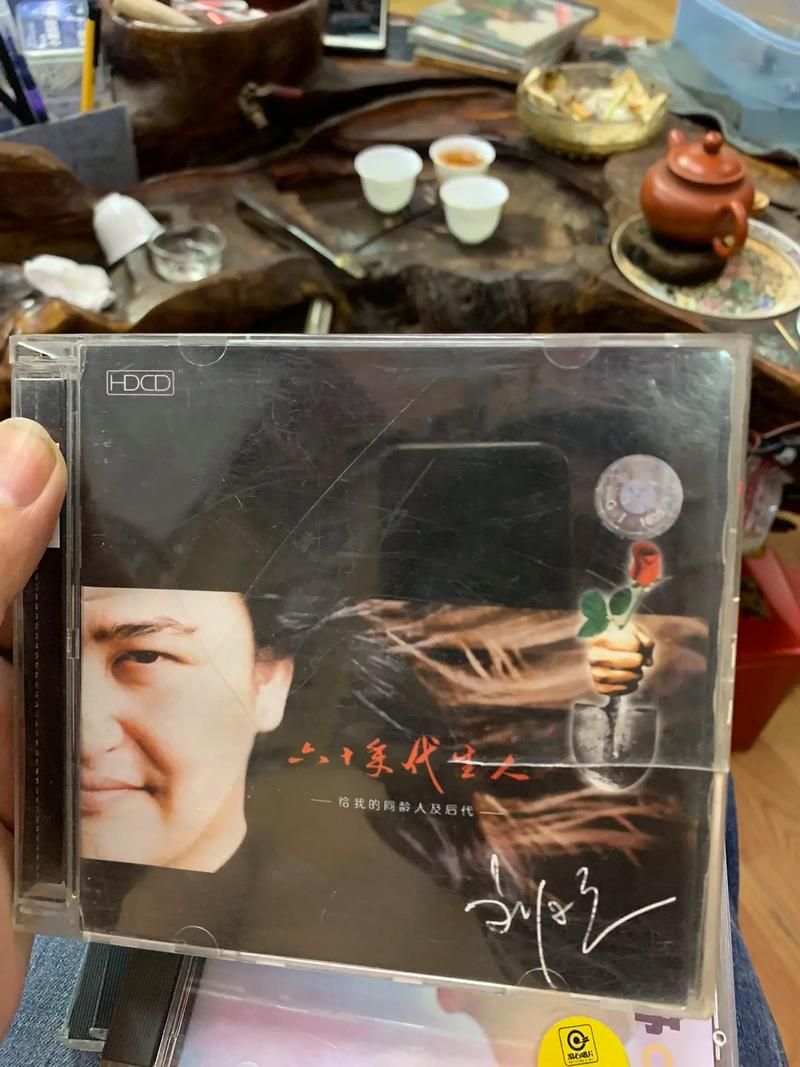

在此之前,刘欢和双节棍这两个词,怎么看都像来自两个平行宇宙——前者是春晚舞台上一开口就“大河向东流”的时代符号,是好汉歌里自带混响的磅礴嗓音,是很多人记忆里“正经”“大气”的代名词;后者却是周杰伦用Rap和电子音效砸出的中国风嘻哈,是街头巷尾年轻人跟着哼“习武之人切记仁者无敌”的潮流单品。一个像熬了几十年的老汤,醇厚又稳重;一个像刚从冰柜里拿出的气泡水,刺激又跳脱。当这两个东西被摆在一起,观众的第一反应或许是:刘欢老师唱这个,会不会“水土不服”?

可前奏一响,所有担忧都成了多余的铺垫。

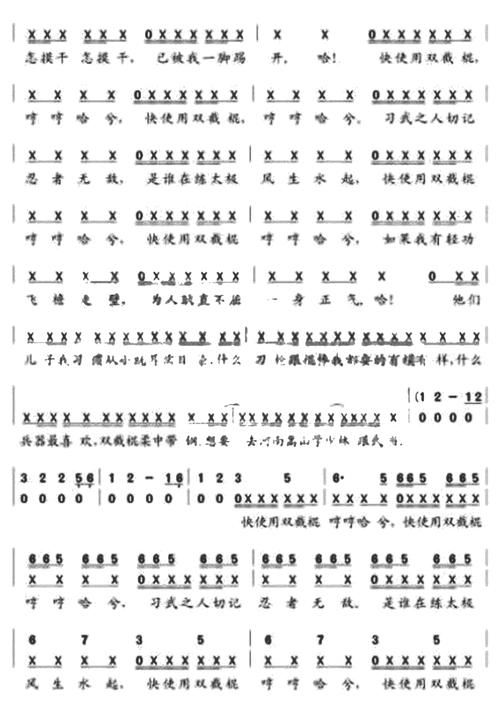

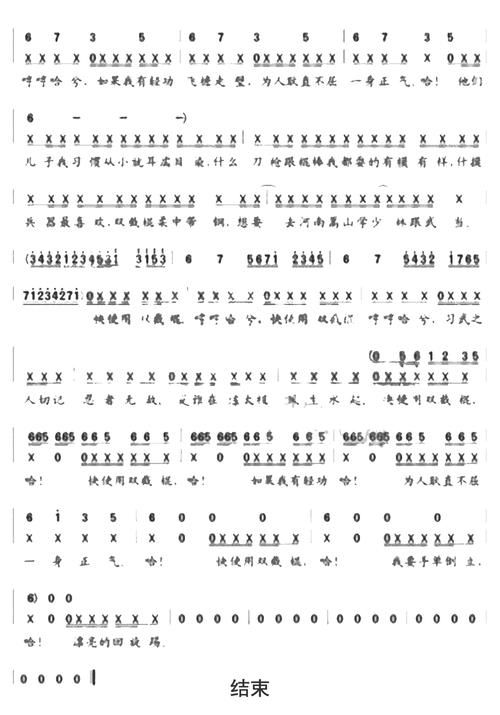

没有花里胡哨的改编,没有刻意迎合的“年轻化”,刘欢只是用他那副被音乐打磨了四十年的嗓子,把双节棍唱出了另一种“狠劲”。副歌“快使用双截棍”响起时,他没像原版那样强调说唱的颗粒感,而是把每个字都砸进胸腔里,带着金石般的共鸣,像老拳师打拳,招式不急不躁,每一记却都藏着力道。唱到“东亚病夫的招牌”时,他甚至微微眯起眼,眉头微蹙,那股子从骨子里透出来的愤怒和不服,比嘶吼更有穿透力。

最绝的是和周笔畅的配合。作为Rap担当的周笔畅,像一道锋利的闪电划破长空,她的声音清亮又带着少年人的锐气;而刘欢则像稳稳托住闪电的乌云,低音部分沉稳厚实,像在为这场“武打戏”铺就底层的厚重感。一个快,一个慢;一个刚,一个柔;一个像出鞘的剑,一个像收纳剑的鞘。原本可能“打架”的两种声线,在他们手里硬是融成了一首全新的歌——没丢原曲的街头感,却多了几分器宇轩生的江湖气。

现场观众从最初的错愕,到中间忍不住跟着点头,到最后全场大合唱,只用了30秒。当最后一个音符落下,刘欢擦了擦额角的汗,露出标志性的憨厚笑容,那一刻突然明白:为什么他敢唱双节棍——因为真正的音乐人,从不会被“风格”困住。

这些年,总有人说刘欢“过时了”。说他唱的歌太“老”,离年轻人的世界太远。可他偏偏用这个舞台告诉我们:不是他老了,而是我们对“经典”的定义太狭隘了。

刘欢的“经典”,从来不是躺在博物馆里的标本,而是流动的、会呼吸的活水。他唱弯弯的月亮时,是江南烟雨里的温柔;唱千万次的问时,是宇宙探索中的苍凉;唱好汉歌时,是梁山好汉的豪迈;而现在,他唱双节棍时,是能把嘻哈唱出武侠气的通透。他的嗓子或许不如年轻时清亮,但对音乐的理解却像陈年的酒,越品越有层次——他知道哪里该留白,哪里该发力,哪里该让听众跟着他的情绪走。

而这个版本的双节棍,也成了很多人心里的“白月光”。有人说:“以前听双节棍觉得带劲,听刘欢唱,才听出了‘习武之人’的坚守和热血。”也有人说:“原来经典和流行不是对立的,好的音乐能让不同年代的人产生共鸣。”甚至有人因为这个版本,回头去听刘欢的其他歌,才发现那些“老歌”里藏着多少惊艳的细节——原来他早就把音乐的边界拓宽了,只是我们一直没注意。

直到现在,打开视频平台,还能看到有人在2019年跨年夜的双节棍视频下留言:“每年都要刷一遍,刘欢老师太牛了。”“要是能再听一次现场,少活十年都愿意。”

为什么这个版本能穿越时间,成为“传说级”现场?或许答案就藏在刘欢常说的那句话里:“音乐的本质是表达,只要情感到了,什么风格都能唱好。”他没把双节棍当成一个“任务”去完成,而是当成一次和音乐的对话——用自己最擅长的方式,把周杰伦歌里的“中国功夫”和“少年意气”,翻译成了另一种能打动人心的语言。

所以当再有人问“刘欢为什么敢唱双节棍”时,或许我们可以反问一句:为什么不敢?真正的艺术家,从不是活在别人期待里的木偶,而是敢于打破边界、用作品说话的冒险家。就像双截棍本身,刚柔并济,方能破局;而刘欢的音乐之路,又何尝不是一场“快使用双截棍”的自我突破?

下一次,当你觉得某个经典只能属于某个风格时,不妨想想2019年那个舞台——当好汉歌遇上双节棍,原来所有“不可能”,都能在真正的音乐人手里,变成“原来如此”。