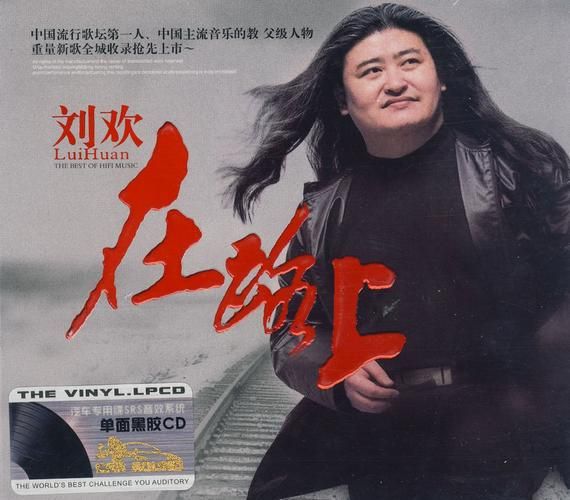

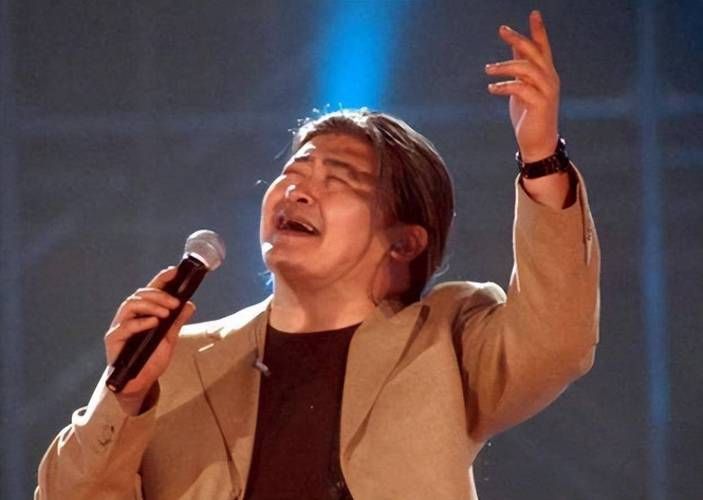

2019年歌手总决赛的舞台上,当刘欢放下话筒,指尖轻轻按住那支泛着幽光的竹笛时,台下几千观众和屏幕前的 millions 人都跟着屏住了呼吸。没有人能想到,这位以“厚如大地、暖如春风”的嗓音称霸华语乐坛30年的歌者,会在职业生涯的巅峰时刻,选择用一件“配角”乐器,把一首老歌从头再来吹成了现象级表演。

那不是“炫技”,是音乐骨子里的“另一种表达”

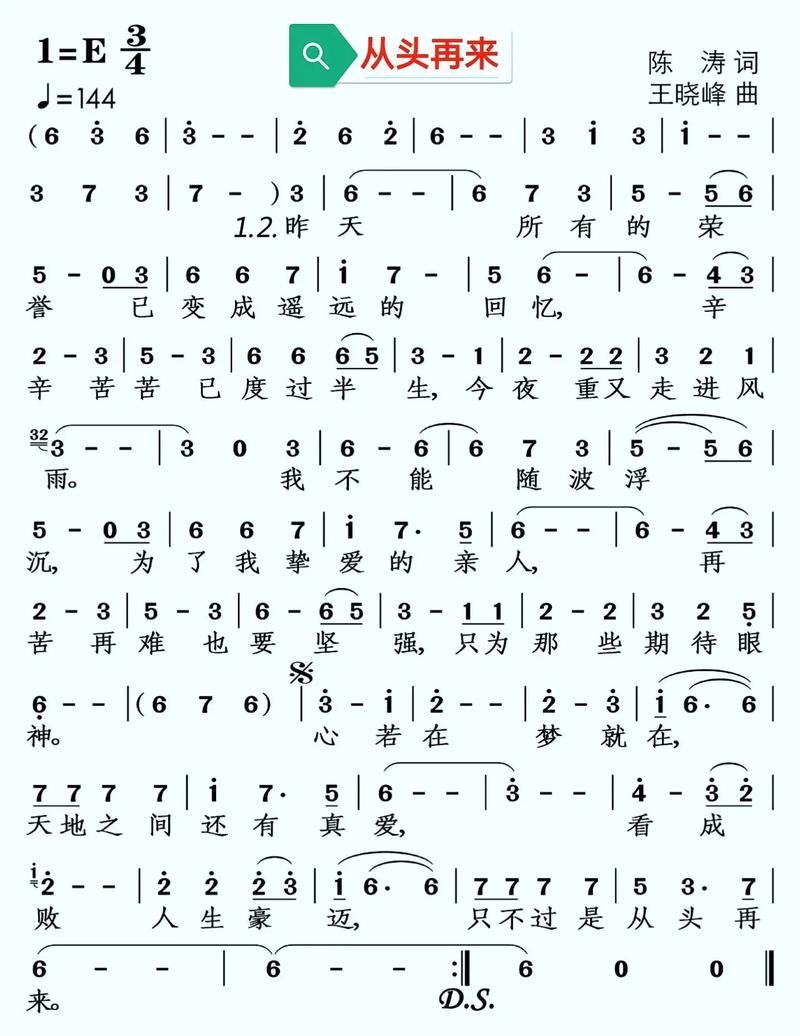

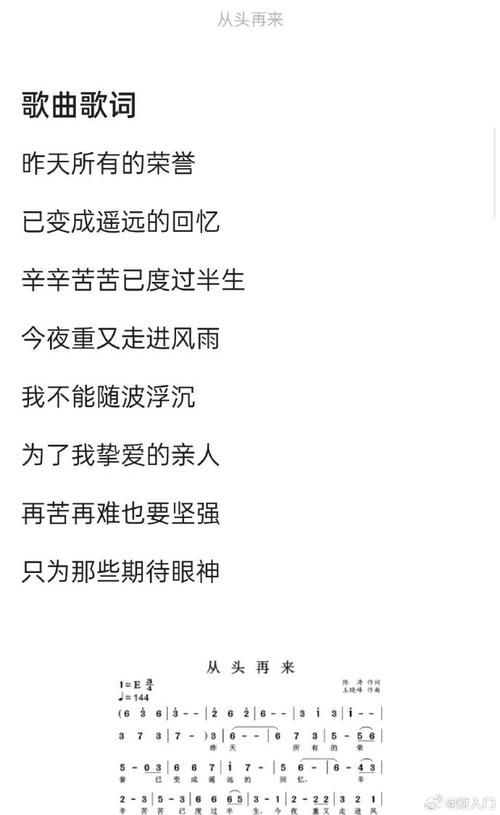

很多人对刘欢的印象还停留在“唱功天花板”——好汉歌里的高音穿云,千万次的问里的情感撕心裂肺,但歌手那场表演里,他却把自己“藏”在了笛声里。竹笛一起,没有歌词修饰,只有清亮又带着岁月沉淀的音色,像老电影里的空镜头,把“人生不过是大起大落,再从头来过”的沧桑感,一字一句刻进了听者心里。

事后采访有人问他:“作为歌手,放弃最拿手的嗓子,用乐器担纲主角,不怕被抢戏吗?”刘欢笑着摆摆手:“音乐哪有什么主角配角?能把心里的故事讲明白,用什么工具都行。”这话不假,翻看他近年的演出,你会发现他早就不把“唱歌”当成唯一出口:为甄嬛传配唱的凤凰于飞,他加入古筝和笛子的编曲,让古典韵味在旋律里打转;北京奥运开幕式上,他和莎拉·布莱曼合唱的我和你,虽然没碰乐器,但空灵的和声编排,何尝不是另一种“器乐思维”?

他吹的哪是笛子?是音乐人的“灵魂底色”

有人好奇,刘欢吹的那支笛子到底来头不小?其实是再普通不过的竹制曲笛,但放在他手里,却像有了灵魂。这背后,是他几十年“不务正业”的音乐积累——年轻时的刘欢,除了学声乐,还偷偷师从民乐大师练习笛子、钢琴,甚至作曲编曲样样拿得出手。后来火了,通告排到脚不沾地,他也总抽时间研究不同乐器的“脾气”:他说钢琴像严谨的哲学家,每个音都讲究逻辑;而笛子像个野孩子,音色里藏着“山野的风和民间的烟火”。

所以在从头再来里,他选笛子而不是小提琴或钢琴,就是看中了它“接地气”的特质。“这首歌讲的是普通人的坚持,笛子那种直来直去的音色,没有那么多修饰,最贴近老百姓的心。”后来有乐评人说,刘欢的笛声里没有技巧的炫耀,只有“生活压不垮的韧性”——就像他本人,从青涩的大学老师到坐拥无数荣誉的歌王,几十年没变过对音乐的较真,也没丢过对生活的真诚。

为什么能让“90后”都听得热泪盈眶?

那场表演播出后,社交平台上炸了锅:“00后第一次get到刘欢的牛逼,原来他不止会唱高音”“爸妈离婚时就是这首歌,没想到笛子一响,眼泪直接掉下来”。年轻观众为什么会被一支笛子打动?或许是因为在这个“流量至上、速食为王”的时代,刘欢用最笨也最真诚的方式证明了:好的音乐,从来不需要靠噱头博眼球。

他懂歌,更懂“人”。“从头再来写的是下岗工人,但我唱给所有跌倒过的人,”刘欢在后台说,“音乐要是不能让人心里‘咯噔’一下,那跟机器有什么区别?”所以他的笛声里,有街头巷尾的人间烟火,有跌倒爬起的咬牙坚持,还有“岁月从不败美人”的从容——这些藏在旋律背后的“人情味”,恰恰是现在很多娱乐演出里最缺的东西。

结语:真正的“艺术家”,从不在工具上设限

从少年壮志不言愁到凤凰于飞,从话筒到笛子,刘欢用30年的舞台生涯告诉我们:好的歌者,从来不是被定义的“嗓子机器”,而是能用一切方式讲好故事的“音乐翻译官”。他吹的那支笛子,哪里是乐器?分明是对音乐初心的坚守,是对观众耳朵的尊重,更是对“什么才是真正的表演”最生动的回答。

所以下次再有人说“歌手只要唱得好就行”,不妨把刘欢那支竹笛的视频甩给他——你看,能让整个华语乐坛静下来的,从来不是多么华丽的技巧,而是一个音乐人藏在旋律里,从未熄灭的灵魂光啊。