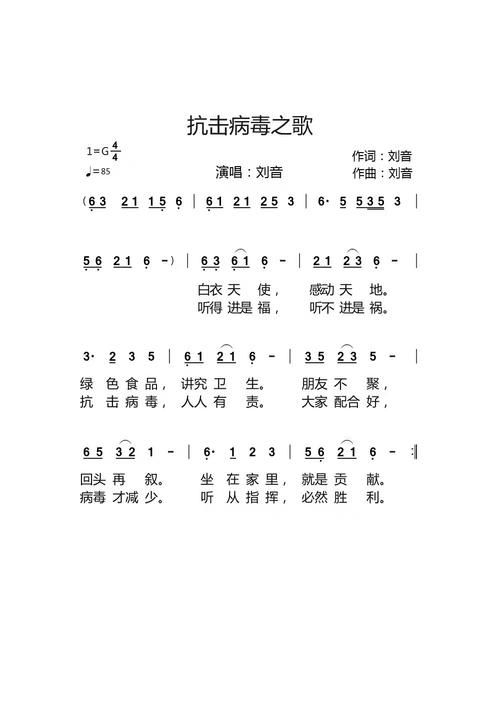

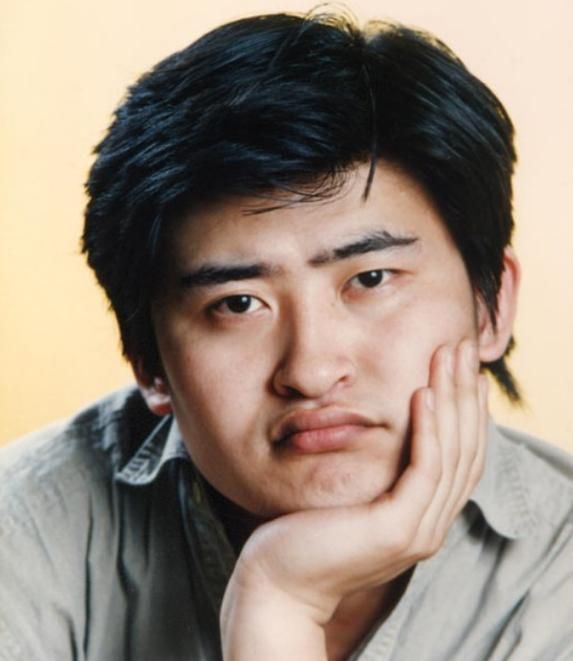

提到刘欢,大多数人脑海里会跳出好汉歌里那句“大河向东流”,或是好汉歌激昂的旋律,又或是他标志性的光头和醇厚的嗓音。但很少有人会注意——他的手指,其实藏着另一个故事。

光头和嗓音之外,手指是刘欢的“第二张脸”

在娱乐圈,外形话题永远流量密码。刘欢的外形曾一度被调侃,但他从不在意,反而用实力让所有人闭嘴。可少有人知,他真正“宝藏级”的细节,其实长在手上。

练过钢琴的人都知道,手指修长、指肚厚实的人,天生适合弹琴。刘欢的手恰恰如此——食指、中指、无名指的长度几乎齐平,指关节不突兀,指肚带着常年演奏的薄茧。这不是天生的“演奏家标配”,却是他几十年音乐生涯磨出的“勋章”。

“不务正业”的钢琴课,竟成了他音乐密码的钥匙

很多人不知道,刘欢12岁学唱歌前,先学了6年钢琴。在那个年代,学唱歌的孩子大多只想“嗓子好”,他却非要去碰那些黑白琴键。后来他总说:“钢琴给了我另一双‘耳朵’,让我知道每个音符该怎么‘立’起来,和旋律怎么‘咬’。”

比如他唱千万次的问,尾音那一点点微妙的颤音,其实和钢琴的“弱音踏板”用法同源——不是故意“抖嗓子”,而是指尖在琴键上轻轻揉弦的感觉,被“翻译”成了人声的情感。还有他编曲时那些不按常理出牌的和弦,比如弯弯的月亮里前奏那三个钢琴音符,听着简单,其实是他弹着弹着突然“顺手”按下的即兴组合,成了后来多少人模仿却始终超越不了的记忆点。

“这双手,从来没让我‘省心’过”

刘欢的手不仅是“音乐工具”,还是个“较真鬼”。有次录从头再来,为了那句“命题”,他在钢琴上反复弹了17遍,手指都磨红了。录音师说“行了吧”,他却摆摆手:“不对,最后一个音还有0.5秒没‘暖’过来,得再来。”

更绝的是他指挥。不拿指挥棒的时候就用手指——空中划出的弧线比节拍器还准,某个乐句该激昂时,手指会突然“戳”出去;该温柔时,指关节又会慢慢“蜷”回来。有次跟交响乐队合作,小提琴手说:“不用看谱,就看刘欢的手指,就知道我们该进哪了。那手指,比乐谱还明白他想干啥。”

普通人的手指,藏着怎样的“不普通”?

有人问他:“您的手指是不是天生的优势?”他总笑:“哪有那么多天生的优势?就是练多了,手指知道该往哪儿跑。”

你看他现在做中国好声音导师,给学生点评时,总喜欢用手指在桌上轻轻敲节奏——不是“打拍子”,是在帮学生找“音乐的律动感”。有次他指导一个唱民谣的男孩,说:“你唱得太‘平’了,手指帮我给你比划一下,这里的音该‘抬’一点,那几个字要‘压’下来,感觉就像你走路时,脚跟先着地,再慢慢踩稳。”

对刘欢来说,手指从来不是孤立的“肢体”,它是音乐的“翻译官”,是情感的“放大器”,是他和音乐“对话”的语言。

结语:那些“看不见”的细节,才是一个人的“灵魂”

这世上会唱歌的人很多,会弹钢琴的人也不少,但像刘欢这样,用手指“写”了半辈子音乐的人,不多。他的手指不漂亮,甚至因为常年弹琴有点变形,但那双手弹出的每一个音符,唱出的每一句词,都带着时间刻下的温度。

下次再听刘欢的歌,不妨闭上眼睛,试着“看”一下他的手指——在琴键上跳舞,在空中画旋律,在桌上帮学生找节奏。或许你就会明白:所谓“大师”,从来不是靠天赋一鸣惊人,而是把每个“不起眼”的细节,活成了自己的“秘密武器”。