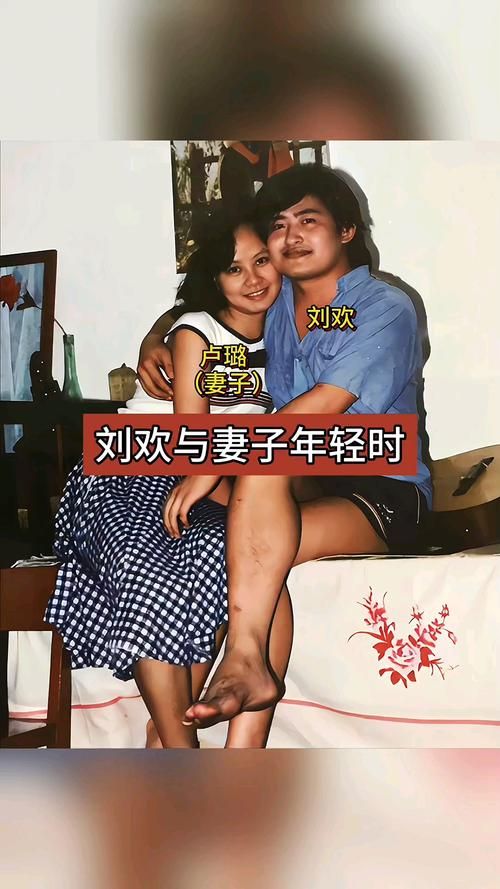

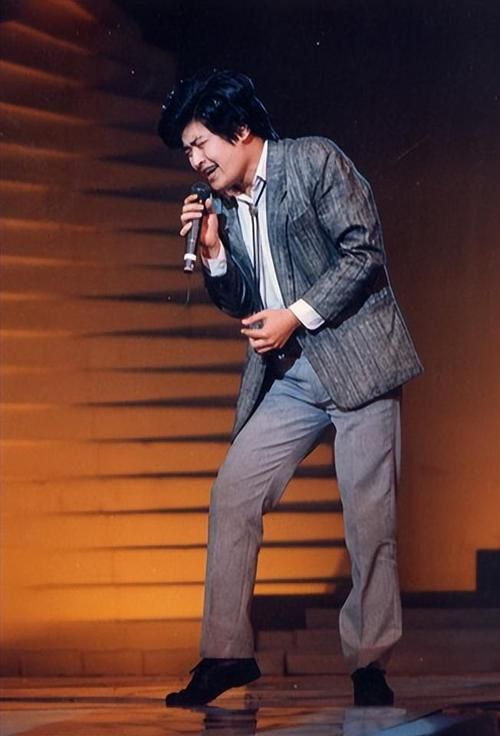

在华语娱乐圈的星图里,总有一些名字,像不灭的恒星,不以流量耀眼,却以作品分量悄然闪耀。刘欢,无疑是其中最亮的那几颗之一——从弯弯的月亮唱到好汉歌,他的声音是几代人的青春BGM,被称作“音乐教父”却始终保持着学者的谦逊;戴志诚,同样是圈内的“老江湖”,舞台上是妙语连珠的主持人,镜头后是打磨作品的制片人,三十多年在娱乐圈浮沉,始终没离开过“创作”二字。这两个看似“交集有限”的名字,一个站在台前用旋律说话,一个在幕后用故事立身,他们之间,究竟是怎样一种“剪不断,理还乱”的关系?

从“隔行如隔山”到“同框即故事”:两条轨迹的偶然交汇

第一次让公众对两人产生联想的,或许是那些为数不多却格外珍贵的同框。2018年,刘欢担任中国好声音导师,戴志诚作为节目嘉宾登场,当镜头扫过台下,刘欢笑着朝他点头致意,戴志诚也回以熟稔的微笑——没有夸张的寒暄,没有刻意的“拉关系”,但眼角的细纹里,藏着一眼就能看懂的“老熟人”默契。后来有媒体追问这次合作,戴志诚说:“刘欢老师的音乐,是我这代主持人的‘必修课’,能有机会在同一个节目里聊创作,本身就是一种享受。”

更早的交集,要追溯到上世纪90年代末。彼时刘欢已是家喻户晓的歌星,戴志诚还在央视主持综艺大观,两人因一场晚会相识。“那天彩排,刘老师抱着吉他就唱了首原创,没修音没伴奏,却比任何后期都打动人。”戴志诚在采访中回忆,“我发现他对音乐的较真,和我对主持的较真,其实是同一种‘轴’。”这种“轴”,让他们后来在2008年北京奥运会的筹备工作中再次相遇——刘欢担任主题曲我和你的演唱指导,戴志诚参与开闭幕式的语言类节目策划,虽然分属不同团队,却在走廊里聊过无数次“如何用艺术传递中国声音”。

“君子之交淡如水”:娱乐圈里难得的“清净关系”

翻看两人的履历,会发现一个有趣的现象:他们从未合作过正式作品,公开互动也少得可怜,但娱乐圈却从没传出过他们的“绯闻”或“矛盾”。这背后,其实是两种人生态度的相互映照。

刘欢的“低调”是出了名的——除了必要演出,几乎不接受商业活动,把时间都泡在音乐研究和教书育人上;戴志诚的“务实”也早已成为标签——做主持不追求“流量密码”,做制片不搞“资本运作”,更愿意花时间打磨艺术人生这样的“慢综艺”。两人都不屑于“抱团取暖”,更不屑于“互相利用”,这种“不常联系,但永远有默契”的状态,反倒成了娱乐圈里的一股清流。

有记者曾问刘欢:“和戴志熟吗?”他笑了笑:“老朋友了,各自忙各自的,但知道他在做正事,就觉得踏实。”这短短一句话,或许就是他们关系最好的注解——不是“无间道”般的亲密,而是“君子和而不同”的尊重:你在台前发光,我在幕后耕耘,我们或许从未并肩作战,却始终在为同一个行业“守土有责”。

比关系更动人的:是两个“匠人”的相互成全

其实,比起他们之间的“关系”,更值得讨论的,是他们如何用自己的方式,影响了彼此,更影响了整个行业。

刘欢的音乐里,总有一种“人文关怀”,这与戴志诚做节目时“关注普通人”的理念不谋而合。戴志诚制作纪录片我的艺术清单时,曾专门向刘欢请教“如何用音乐讲述中国故事”,刘欢建议他“少些宏大叙事,多些个体温度”——后来这部纪录片因为贴近真实、打动人心,拿下了白玉兰奖。而戴志诚的“接地气”,也让刘欢在公众面前少了几分“距离感”:有次戴志诚在综艺里调侃“刘欢老师唱歌时总闭眼,是不是怕我们看见他太投入”,这段剪辑播出后,网友纷纷笑称“原来大师也有可爱的一面”,刘欢本人也笑着回应:“那是戴志诚懂我,表演需要沉浸感。”

这种相互成全,没有利益捆绑,没有刻意炒作,纯粹是因为对艺术的热爱,对行业的敬畏。在这个“流量为王”“速食文化”盛行的娱乐圈,他们像两棵扎根深厚的树,或许没有缠绕生长,却根系相连,共同为一片“艺术森林”输送养分。

写在最后:好关系,是“各自精彩,彼此安好”

如今,刘欢依然在音乐学院讲台上传道授业,偶尔推出新歌便引发“回忆杀”;戴志诚依然奔波在各个剧组,策划着一档档有温度的节目。他们很少在热搜上露面,却始终在观众心里占有一席之地。

或许,刘欢和戴志诚的关系,早就超越了“朋友”“搭档”这些标签——他们是华语娱乐圈的“同路人”,是彼此眼中“值得尊敬的同行”,更是告诉所有人:真正的“关系”,不需要刻意炒作,不需要频繁互动,只需要在各自的领域里保持热爱、坚守底线,就像夜空里的两颗星星,即使隔着千万光年,也会在同一片星空下,各自闪耀,相互照亮。

所以,你还在问刘欢和戴志诚的关系吗?或许,最好的答案,就藏在他们三十年如一日的作品里,藏在这个浮躁娱乐圈里,那一份难得的“清净”与“真诚”中。