提起刘欢,很多人的脑海里会先跳出“歌者之王”这五个字。不是舞台上的光环,不是榜单上的数字,而是三十多年来,他用一把嗓子撑起的华语乐坛的厚度——既能唱出好汉歌的豪迈,能弹出千万次的问的惆怅,也能把少年壮志不言愁里的少年气拧成时代的烙印。但如果有人说“刘欢的成名曲只有少年壮志不言愁”,你信吗?那些年,到底哪些歌让他从“学院派怪咖”变成了全民公认的大师?

1987:少年壮志不言愁——一声吼,震碎时代的“玻璃天花板”

要说刘欢的“成名起点”,绕不开1987年的便衣警察。那时的他还是中央音乐学院年轻的老师,留着标志性的大背头,穿着白衬衫站在录音棚里,手里拿着作曲家雷蕾递过来的谱子。雷蕾后来回忆:“当时便衣警察要拍的是公安干警的坚守,主题曲不能太甜,得有钢筋水泥般的劲儿,可找了好几个歌手,总觉得少了点什么。”

缺的那股劲儿,刘欢一开口就有了。前奏一起,钢琴像轻轻推开了窗,他的声音像从胸腔里滚出来的闷雷——“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”——没有花哨的转音,没有刻意的煽情,就是最直接的力量,像把那个年代年轻人藏心里的“想干事、能干事”的劲儿,直接吼进了人心里。

这首歌火得有多狠?当时大街小巷的录音带里,必有它;学校晚会的合唱里,必有它;就连胡同里下棋的大爷,都能跟着哼两句“金色盾牌,热血铸就”。更重要的是,它打破了当时流行乐坛的“套路”:之前要么是邓丽君式的婉约,要么是崔健式的呐喊,而刘欢用“学院派的扎实功底”混搭“市井气的真诚”,硬是杀出一条血路。那一年,他28岁,第一次真正被全国观众记住——不是“刘欢老师”,而是“唱少年壮志不言愁的那个人”。

1993:千万次的问——当纽约的月光照进北京人的梦

如果说少年壮志不言愁让刘欢“火出圈”,那1993年的北京人在纽约主题曲千万次的问,则让他“立住了魂”。90年代初,“出国潮”像一阵龙卷风,把无数年轻人的命运卷到了异国他乡。电视剧北京人在纽约里,姜文演的王起明在纽约的地铁里卖过打火机,在餐馆里洗过盘子,最后成了老板,却丢了婚姻、丢了理想——那种“痛”,藏在每个镜头里。

刘欢写的这首歌,就像一把钝刀子,慢慢割开这层痛。前奏是悠远的萨克斯,像纽约的月光冷冷地照在人身上,他开口第一句“千万里,我追寻着你”,不是情歌里的缠绵,是一个游子对“初心”的追问,里面有执着,也有委屈。“我曾走过许多地方,把土拨鼠带在身旁”,这句歌词来自歌德的诗,土拨鼠是“忠诚”的象征,可在这首歌里,却成了“在异乡被摔碎的理想”的隐喻——多少人带着土拨鼠一样的执念去闯荡,最后却被现实磨平了棱角?

最绝的是那句“Time and time again, I ask myself”,突然转成英文,像在深夜的纽约街头,对着自己发问,声音里是疲惫,也是不甘。这首歌当年没拿过什么奖,却成了“出国党”的“指定BGM”:有人在机场听着它流泪,有人在异国的出租屋里跟着它吼,有人在成功后不敢听它——因为怕想起曾经那个“千万次追问自己值不值”的自己。刘欢用这首歌,唱出了一个时代的集体焦虑,也证明了他不仅能唱“正气”,还能唱“深情”——是那种扎进骨头里的深情,比任何华丽的技巧都动人。

1998:好汉歌——从“梁山泊”到“春晚”,把民族唱腔唱成国民记忆

如果说前两首歌是“时代情绪的注脚”,那1998年的好汉歌,就是“国民级的狂欢”。那时水浒传拍完,导演张纪中找刘欢写主题曲,说“梁山好汉得有烟火气,不能是课本里那种高大全”。刘欢琢磨了三天,抱着吉他坐在钢琴边,突然想起小时候听过的河南坠子:“大河向东流哇,天上的星星参北斗”——这不是现成的词吗?他把河南梆子的高亢、摇滚的鼓点、还有老百姓的唠嗑语气揉在一起,写出了这首“土到极致就是潮”的歌。

录制的细节后来被很多人记着:刘欢唱“嘿咻嘿咻”的时候,故意把声音压得沙哑,像在酒桌上跟兄弟拼酒;唱“路见不平一声吼”时,突然站起来,把麦克风当成孙悟空的金箍棒——那是一种完全放松的状态,不像在录主题曲,更像在自家炕头上跟哥们儿吼小调。

这首歌的火,是“现象级”的:1998年春晚,刘欢一身红袍唱完,第二天全国的街头巷尾都在吼;KTV里点好汉歌的人比流行情歌还多;连三岁小孩都会跺着脚唱“大河向东流”;甚至有农民在地里干活时,一边干活一边哼,锄头都挥出了节奏。更重要的是,它打破了“民族唱腔=土”的偏见:刘欢用流行的方式包装了传统,让京剧的念白、民歌的衬词、摇滚的节奏在同一个舞台上“和平共处”,证明了中国音乐可以既有“根”,又有“范儿”。那一年,他唱的不是梁山好汉,是中国人骨子里的“豪迈”和“洒脱”。

那些被时光“漏掉”的经典:成名曲从来不止一首

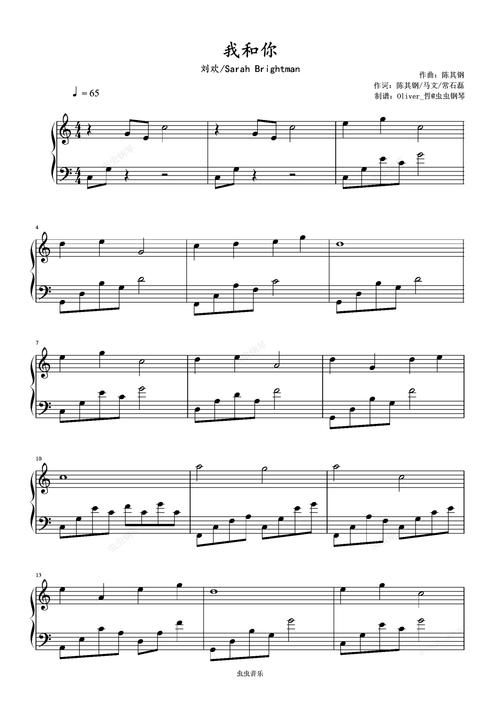

其实啊,要说刘欢的“成名歌”,还有好多藏在时光里。比如1989年的弯弯的月亮,他唱得那么轻,像在江南的雨里撑着伞,看月亮弯弯,思念弯弯,多少人听了就想起了故乡的小河;比如1995年的从头再来,那年被下岗潮席卷,他在晚会上唱“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,台下坐着很多下岗工人,很多人当场就哭了——那不是歌曲的力量,是刘欢用声音给了一个时代的“底气”;还有2008年的我和你,他用中英文混唱,把北京奥运的“中国式浪漫”唱给了全世界听。

有人说“刘欢的歌适合岁月打磨”,其实倒不如说“刘欢的歌就是在陪伴岁月”。从80年代的“少年壮志”,到90年代的“追问与追梦”,再到新世纪的“从容与包容”,他的每一首成名歌,都是一段时代的切片——你听少年壮志不言愁,能摸到改革开放初期年轻人的脉搏;你听千万次的问,能闻到90年代出国潮里的迷茫与倔强;你听好汉歌,能尝到98年中国经济腾飞时的火热与豪情。

结尾:为什么我们还在听刘欢的歌?

现在回头看刘欢的这些成名曲,会发现它们有个共同点:没有“网红感”,没有“快餐式”的抓耳,但就是能传下去——因为它们是“有根”的。刘欢的嗓子就像一把老茶壶,泡的不是新奇的茶叶,是时间泡出的“人情味”:他用美声的功底托着流行,用流行的温度暖着传统,再用传统的底蕴撑起时代。

所以啊,哪有什么“唯一的成名曲”?刘欢的成名,是每一首歌都在为下一首歌铺路,是每一次演唱都在为下一次突破积蓄力量。就像他自己说的:“唱歌不是为了当明星,是为了把心里的话,唱给愿意听的人听。”现在再听这些歌,你是不是也会想起某个夏天,收音机里突然飘出“大河向东流”,你跟着吼完,擦了把汗,继续为生活奔波——那才是刘欢的歌最厉害的地方:它不只是在唱旋律,是在陪我们走人生啊。