说起来,你可能觉得奇怪——当好汉歌的"大河向东流"响遍大街小巷时,当Time to Say Goodbye的咏叹调飘过奥运赛场时,这两个名字就像两条平行线,各自在音乐星河里发光,却始终没能交汇成一条更亮的河。

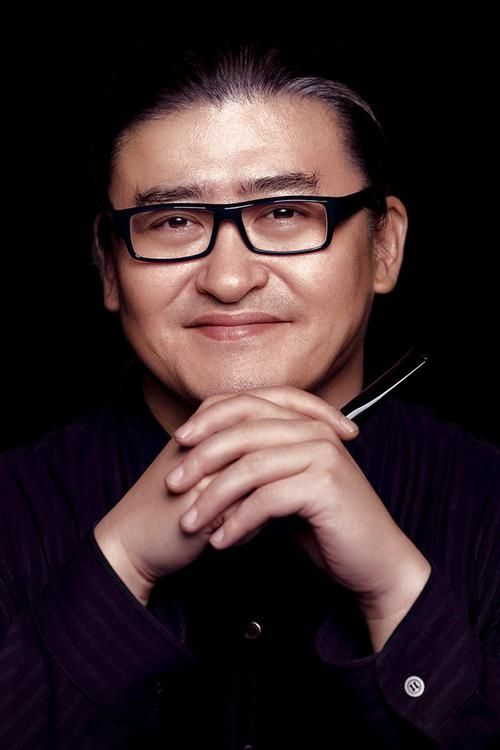

刘欢,中国流行音乐的"活化石"。从北京人在纽约里"千万里我追寻着我的梦"的沧桑,到弯弯的月亮里"岁月啊你带不走那串串姓名"的温柔,再到好汉歌里"大河向东流啊"的豪迈,他的声音里装着中国人的故事——是黄土高坡的粗粝,是胡同深处的烟火,是文人骨子里的沉静与力量。乐迷都说:"刘欢一开口,就知道是中国味儿。"

莎拉·布莱曼,英国乐坛的"月光女神"。当她穿上歌剧魅影里那袭黑裙,唱着"Think of Me"从舞台阴影中走出时,全世界都记住了那双"能穿透灵魂的眼睛"。她把古典唱法的优雅融进流行旋律,用Time to Say Goodbye的激昂点燃过数亿人的泪腺,甚至被NASA选中,将歌声送进太空——她是真正"唱给星星听的人"。

这两个名字,一个扎根东方土壤,一个拥抱西方星空;一个是"行走的CD",用实力打破"修音"论调;一个是"跨界女王",让古典与流行在指尖共舞。

可奇怪的是:明明他们的音乐世界里都藏着对"极致"的追求,明明他们的歌迷都在社交媒体上刷屏"求合唱",为何二十年来,我们始终没等到刘欢和莎拉·布莱曼同台的那一刻?

是语言和风格的"水土不服"?

有人说:他们唱的根本不是一类歌啊!刘欢的歌像老北京炸酱面,浓烈、厚重,带着生活的"实感";莎拉·布莱曼的曲子像巴黎马卡龙,精致、空灵,透着艺术的"梦幻"。一个用胸腔共鸣唱出土地的呼吸,一个用头腔共鸣触碰云端的光芒——就像一个用毛笔写意山水,一个用水彩画静物花卉,工具和媒介都不同,怎么画到一张画上?

乐评人老张曾跟我分析过:"刘欢的歌唱的是'叙事',每首歌都有明确的故事线和情绪起伏;莎拉·布莱曼的歌唱的是'意境',她更擅长用声音构建画面,让听众自己填充想象。你让她俩合唱,是选'故事性强'的曲子,还是'意境美'的旋律?歌词是中文还是英文?"

比如让刘欢唱Time to Say Goodbye,他可能会忍不住在副歌加一段转音,像给意大利面撒中餐辣椒——不是不好,但"串味";让莎拉·布莱曼唱好汉歌,她那轻灵的嗓子怕是扛不住"大河向东流"的"千军万马",反而丢了歌曲的草根劲儿。

是"大佬"的"傲娇"和"谨慎"?

也有人猜测:这俩都是乐坛"殿堂级"人物,谁也不愿"迁就"谁吧?

刘欢的"轴"圈里人皆知。当年拍北京人在纽约,导演让他"夸张点",他偏要按人物性格来,说"我不是在表演,我是生活在约翰的骨血里"。后来做中国好声音,别的导师抢学员,他却说:"我觉得这孩子更适合你。"有学员回忆:"刘欢老师选歌,会为了一个字改半个月谱子,他说'对音乐,不能敷衍'。"

莎拉·布莱曼的"完美主义"更甚。为准备2012年太空演唱会,她50岁开始学飞行,每天训练6小时,就为了"在太空里唱歌时,声音能像在地球上一样稳定"。她的团队说过:"Sarah的每一场演出,都像是一次精确到秒的手术——从灯光、服装到和声,任何细节出错,她都会要求重来。"

这样的两个人,凑在一起合唱,会不会因为"谁主导风格""谁改谁的旋律"闹僵?刘欢可能说:"这首歌的韵味在于这里,不能改。"莎拉·布莱曼可能说:"但我的版本这样唱更有层次感。"——两个"艺术家"撞上,怕是谁也不肯低头。

还是,我们想要的其实只是"一场梦"?

但最让我玩味的是乐迷的执念。

每年跨年晚会,有人刷"求刘欢唱我和我的祖国";奥运开幕,有人喊"等莎拉·布莱曼再唱一次雅典卫城"。可当真的有人问:"你希望他俩合唱什么歌?"大部分人却答不上来。是月亮代表我的心?还是Scarborough Fair?

说到底,我们或许爱的不是"刘欢和莎拉·布莱曼一定要合作",而是"这两个顶级名字同台"带来的"想象空间"——它像一面镜子,照出我们对"完美音乐"的向往:既有东方的厚重,又有西方的空灵;既有古典的优雅,又有流行的烟火;既能唱出千年的故事,又能触碰到宇宙的尽头。

就像当年刘欢和莎拉·布莱曼曾在2008年北京奥运会闭幕式上,隔着半个地球"隔空互动"——刘欢在鸟巢唱北京北京,莎拉·布莱曼在伦敦演唱会上唱我爱北京天安门。那天晚上,有人说:"其实这样也挺好,他们的声音虽然没在同一个舞台相遇,却在全世界乐迷心里合成了一首'双向奔赴'的歌。"

如今,刘欢61岁,去年因身体原因暂停工作;莎拉·布莱曼63岁,还在为太空演唱会做准备。我们或许永远等不到他们站上同一个舞台,但这又如何?

刘欢的歌刻在几代人的DNA里,莎拉·布莱曼的旋律成了全人类的"太空之声"。他们各自的光芒,早就照亮了彼此的星系——就像夜空里的北极星和织女星,隔河相望,却让每一抬头的人都知道:有些美好,不必强求相遇;有些遗憾,本身就是最动人的旋律。

那么问题来了:如果真的有下辈子,你希望刘欢和莎拉·布莱曼成为队友吗?