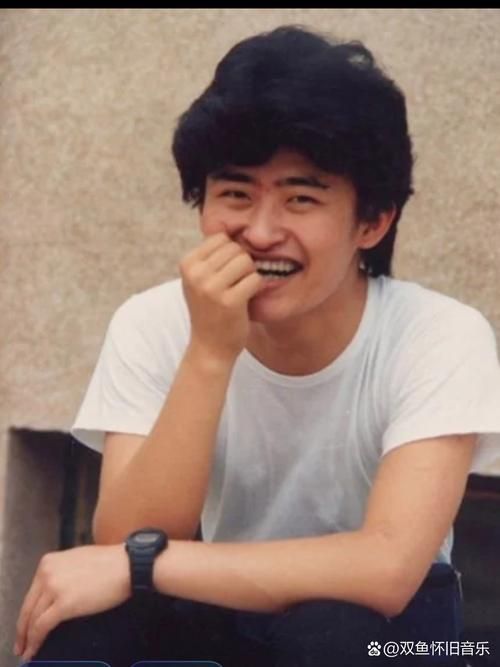

1990年的北京,初秋的风里带着点微凉,中央民族乐团的琴房里,刘欢正对着谱子低声哼唱,门被轻轻推开,好友手里捏着两张皱巴巴的电影票:"教父重映,陪我去?"他抬眼,看见门口站着卢璐——当时还只是中央音乐学院附中的学生,抱着琴谱,脸颊因为秋日午后的阳光有点泛红。谁能想到,这场随意的邀约,竟成了两人爱情故事的起点,而七年后那场低调到近乎"神秘"的婚礼,竟成了娱乐圈里最硬核的"浪漫范本"。

从"音乐才子"到"学生爱人":爱情里没有身份标签

其实在遇见卢璐之前,刘欢早已是乐坛的"顶流"。少年壮志不言愁唱遍大街小巷,北京人在纽约的主题曲让他火遍两岸三地,甚至有人称他为"中国流行音乐教父"。可面对这样的光环,他却从没把自己当"明星"。

第一次见面,卢璐根本没认出眼前这个穿着旧夹克、说话带点京腔的大哥,以为只是乐团里的普通老师。直到他随口哼了几句篱笆墙的影子,卢璐才惊觉:"原来是他!"而刘欢呢?也没把卢璐当"学生",反倒觉得这姑娘说话直来直去,练琴时倔强的样子特别可爱。

有次卢璐练琴到深夜,刘欢路过琴房,看见她对着一个难点反复打磨,就默默买了杯热奶茶放在门口,自己转身走了。后来卢璐说:"那杯奶茶比任何情话都管用,他知道我需要什么,但不打扰。"这种"不打扰的关心",成了他们感情里最温柔的底色——不是轰轰烈烈的追求,而是像老北京胡同里的大爷,把爱藏在一粥一饭、一言一行里。

婚礼现场没有豪车钻戒,却有全世界最珍贵的"嘉宾"

1997年9月12日,北京,刘欢和卢璐的婚礼。这事儿当时几乎没惊动媒体,甚至很多圈内人都是在事后才听说的。为什么?因为两人压根没打算"大办"。

场地选在了北京郊外的一个小农庄,没有奢华布置,院子里摆了几张长桌子,桌上是农家菜:炖鸡、炒豆腐、刚摘的青菜,连葡萄酒都是卢璐从老家带来的土酒。宾客名单更简单:刘欢的大学同学、卢璐的音乐老师,还有几个圈内好友,比如张艺谋——当时刚拍完有话好好说,特意穿了件中山装赶来,手里还拎着一袋自家种的核桃。

没有司仪,没有誓词,刘欢只是抱着吉他,弹了自己写的弯弯的月亮,卢璐站在旁边,小声跟着哼。婚礼最"隆重"的环节,是两人一起给宾客切蛋糕——那蛋糕是卢璐托朋友做的,奶油有点腻,但大家吃得特别开心,因为每个人都知道:这顿饭吃的是"真心"。

后来有人问刘欢:"为什么不办个盛大婚礼?"他笑着说:"我娶的是卢璐,不是观众。再热闹的婚礼,也比不上回家时她给我留的那盏灯。"卢璐也说过:"那时候我们没什么钱,但我知道,他给的是一辈子的事。"

三十年相守:婚姻不是秀场,是"合伙过日子"

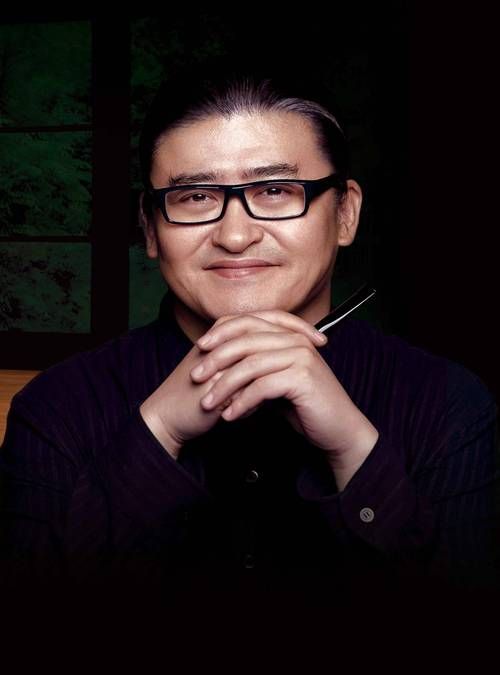

从婚礼到今天,刘欢和卢璐已经走过了三十年。这期间,刘欢的事业更上一层楼,成了好声音的导师,唱了一首又一首经典;卢璐则慢慢从音乐老师转型为作家,写书、翻译,把生活过成了诗。可无论多忙,两人始终保持着"结婚时的心态"。

刘欢从不避讳自己发福,总说"卢璐做的红烧肉太好吃";卢璐也不介意刘欢在舞台上放声高歌,回家后却累得只想躺沙发上,她会默默泡杯茶,坐在旁边陪他听音乐。有次采访,记者问卢瑜:"这么多年,没想过炒作吗?"她笑着说:"炒作能换来了真情?我们俩都是老派的人,觉得过日子就该像熬粥,得慢慢炖,才有味。"

这些年,娱乐圈的婚礼换了无数风向:从世纪婚礼到户外婚礼,再到如今的"微婚礼",可刘欢和卢璐的那场"农庄婚礼"始终被人记住。不是因为它有多特别,而是因为它告诉我们:婚姻的本质,从来不是给别人看的"表演",而是两个人一起把日子过成诗的"默契"。

为什么说它是"隐形范本"?

现在的娱乐圈,婚礼仿佛成了"KPI":热搜必须有,礼物要顶级,场地要奢华。可刘欢和卢璐却用一场"零炒作"的婚礼证明:真正的浪漫,跟排场无关,跟真心有关。

没有钻戒,却有卢璐亲手织的围巾;没有豪车,却有刘欢每天接送她上下班的自行车;没有明星云集,却有亲友真心实意的祝福。这种"去繁就简"的勇气,在浮躁的娱乐圈里,反而成了最稀缺的"奢侈品"。

就像有人说的:"现在的婚礼都在'秀恩爱',而刘欢的婚礼是在'过日子'。"三十年过去,当年的农庄早已不在,但两个人手牵手的模样,却成了娱乐圈里最动人的"经典画面"。

所以,为什么三十年前的刘欢婚礼,至今仍是人们心中的"隐形传奇"?或许答案很简单:因为它让我们相信,爱情最好的样子,从来不是活在热搜里,而是活在日常的每一餐、每一句关心、每一个相视一笑的瞬间里。毕竟,真正的好婚姻,不是一场盛大的演出,而是一辈子的"同心同行"。