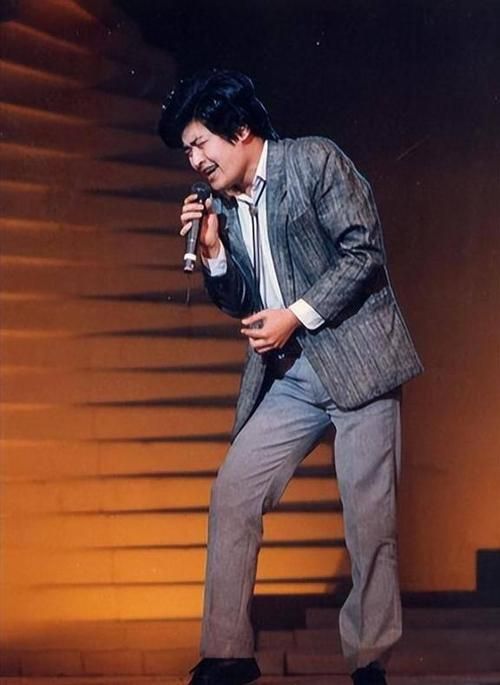

深夜的北京胡同口,几张模糊的生活照突然爬上热搜——镜头里,扎着高马尾的姑娘背着帆布包,低头锁车的侧脸依稀能看到刘欢的眉眼。没有精致的滤镜,没有刻意的摆拍,连像素都带着点“随手拍”的粗糙,却让“刘欢女儿刘嫚嫚”这个几乎被公众遗忘的名字,又一次闯进了大众视野。

有人说“星二代”就该活在聚光灯下,可刘欢和妻子娄晓渝偏偏用近三十年的时间,把女儿养成了胡同里“最普通的邻家小孩”。这份“特立独行”,恰恰戳中了许多人心里的好奇:当父母是国民级音乐人,孩子的童年会是什么模样?在流量狂欢的时代,一个“不营业”的星二代,又为何能让网友纷纷点赞“这才是最好的教养”?

刘欢的“反套路”育儿:把“隐私”当成最珍贵的礼物

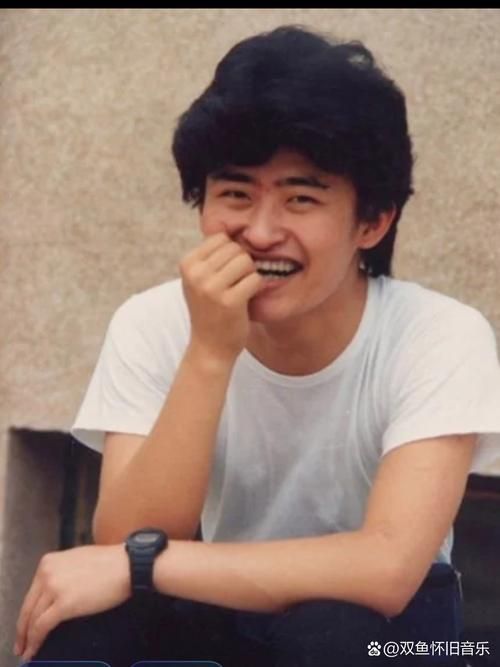

提起刘欢,大多数人想到的是舞台上挥洒激情的歌者,或是好声音里带着点憨厚又专业的导师。但在“女儿奴”这个身份上,他的选择却出人意料——“我从不让我的女儿出现在公众视野里。”这是他多年来最坚持的原则。

事实上,刘嫚嫚并非完全与“公众”绝缘。2006年,刘欢在央视节目欢乐中国行中曾抱着刚满周岁的她短暂露面,镜头只给了几秒模糊的侧脸,配文是“我最好的礼物”。那之后,无论外界如何猜测,刘欢和妻子始终把女儿护得严严实实,连学校、兴趣班这些信息都几乎不对外透露。

有媒体曾追问原因,刘欢的回答很简单:“孩子不是父母的附属品,她有权利选择自己的人生。我站在聚光灯下,不代表她就必须被‘看’。”比起娱乐圈常见的“啃老式走红”,他更希望女儿靠自己的能力走稳每一步。这种清醒,在流量至上的当下,显得尤为珍贵。

刘欢曾在采访中提到,女儿小时候问过“爸爸为什么总是不在家”,他没说“爸爸要工作养家”,而是认真地解释:“爸爸在用音乐给更多人带来力量,就像我希望你以后也能找到让你充满热情的事。”他用行动告诉女儿:父母的职业是他们的,而你的未来,在你自己手里。

从“刘欢女儿”到“刘嫚嫚”:那个被保护长大的女孩,如今怎样了?

这次意外曝光的照片里,刘嫚嫚穿着简单的卫衣和牛仔裤,头发随意地束在脑后,熟练地锁车、走向公交站,背影普通得就像任何一个刚下班的年轻人。有网友认出她:“这不是之前被拍到在美国留学的女孩吗?回国后好像做了和音乐相关的实习?”

事实上,刘嫚嫚从小就在音乐氛围里长大——客厅里常飘着父亲弹钢琴的声音,书架上摆着各种乐理书籍,但她从未被要求“子承父业”。刘欢曾公开表示:“如果她想搞音乐,我会支持;但她想当医生、老师,甚至开个小蛋糕店,我都举双手赞成。”

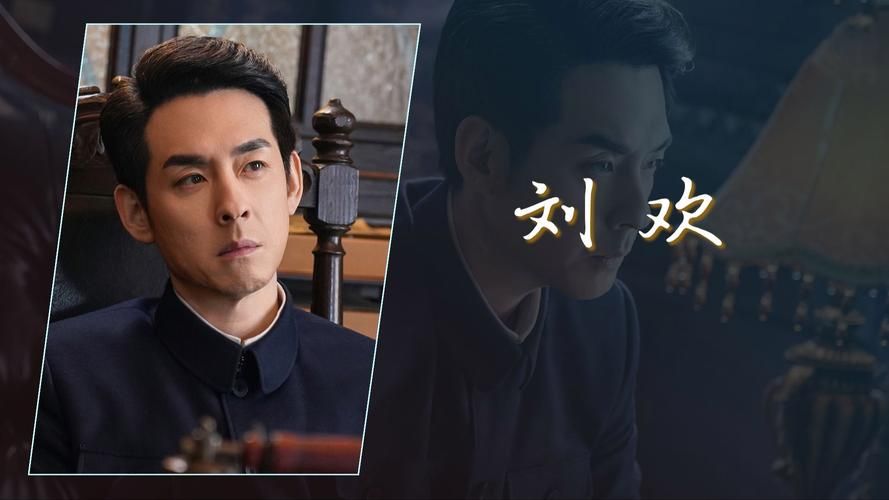

如今看来,刘嫚嫚确实继承了父母的艺术细胞,但她选择了更低调的方式——大学学的是音乐制作,毕业后没有直接站上舞台,而是从幕后做起,参与过几部纪录片的配乐工作。有业内人士评价她的作品“细腻、有灵气,能看出是认真打磨过的”,和那些靠“明星光环”走捷径的星二代截然不同。

更让人印象深刻的,是她的“反矫情”。有一次网友在学校门口偶遇她,蹲在地上帮流浪猫喂食,被拍到后也只是笑着说“猫饿了好几天,看着心疼”。没有明星架子,没有刻意营造的“人设”,就像普通女孩一样,对世界保有温柔的好奇和善意。

当我们谈论“星二代”时,到底在关注什么?

刘嫚嫚的照片下,有一条高赞评论:“比起那些天天上热搜的‘星二代’,我更希望看到这样的孩子——不被定义,不被打扰,自由长大。”这句话或许说出了许多人的心声。

在这个“流量即正义”的时代,明星子女似乎总逃不过两种命运:要么被推到镜头前,成为父母人设的“附属品”;要么被过度消费隐私,活在“炒作”“博眼球”的质疑中。而刘欢和妻子用三十年证明:真正的豪门,不是给孩子铺就红毯,而是给她“不被关注”的自由。

刘欢曾在女儿18岁生日时写给她:“愿你有乘风破浪的勇气,也有随时靠岸的底气。”这句话,何尝不是他给女儿最好的礼物——不把父亲的成就当成她的“镀金层”,也不让外界的目光成为她的“紧箍咒”。

或许,这就是刘嫚嫚的故事能打动人心的原因:她让我们看到,“星二代”也可以活成普通人,拥有普通人的快乐、普通人的烦恼,以及普通人的追求。而我们该关注的,从来不是“她是谁的女儿”,而是“她成为了一个怎样的人”。

下次再看到“星二代”的相关新闻时,不妨多一份善意和耐心——毕竟,每个孩子都值得在不被打扰的角落,慢慢长成自己的模样。这,或许才是刘欢用半生坚守,给娱乐圈上的一堂最好的“育儿课”。