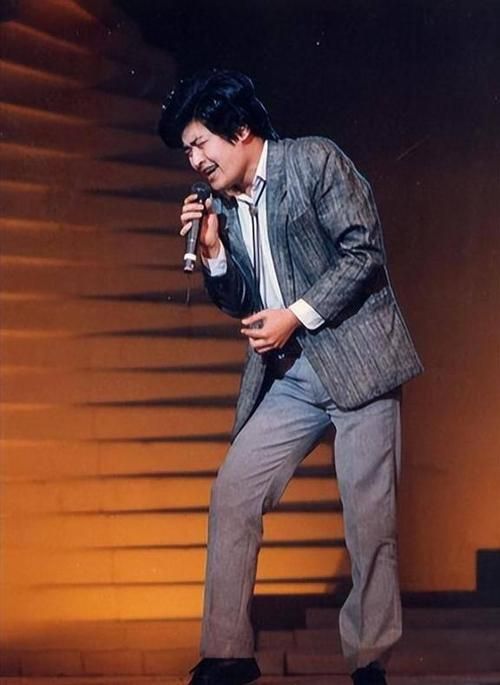

说起刘欢,你脑海里第一个蹦出来的是不是好汉歌里“大河向东流”的豪迈?还是中国好声音里戴着标志性的黑框眼镜,偶尔皱着眉说“这个和弦用得有点冒险”的音乐导师?但这些年,很多人发现,这位乐坛常青树好像把越来越多的时间,放在了镜头之外——比如那个以他名字命名的“刘欢奖学金”。

你知道吗?刘欢的“教育账”,一算就是二十年

第一次听说“刘欢奖学金”,是在2013年北京国际音乐节的公开活动上。有人问他“作为功成名就的音乐人,最想为社会留下什么”,他没提专辑,也没开巡演,反倒掏出一本记满学生名字的笔记本:“我总想,要是能让那些家里穷但有天赋的孩子,不用为了一把琴、一节专业课发愁,多好。”

这句话,不是场面话。后来才知道,早在2001年,刚从美国留学回来的刘欢,就开始悄悄资助中央音乐学院、中国音乐学院几个附中的贫困生。那时候他接的商演多,一场演出费下来,能堵好几个孩子的学费缺口,但总觉得“零敲碎打不是事儿”。直到2011年,他和夫人卢璐一合计:干脆成立专项基金,把这件事“正规化”,名字就叫“刘欢音乐奖学金”——专门给那些“专业拔尖、家庭困难,但眼里有光的音乐孩子”。

这笔奖学金,到底“奖”的是什么?

有人问:“刘欢家应该不差钱,为啥非要把钱花在这上面?” 要我说,你没看他选学生的标准——“要么是农村来的苗子,手指头磨出血还在练;要么是单亲家庭,放学得赶紧去打工,却偷偷在琴房角落写旋律”。他要的不是“天才少年”,是“把命都交给音乐”的执拗。

记得2018年有个叫王宇的学生,来自甘肃天水,父亲早逝,母亲在工地打工。他学大提琴,琴是学校捡的旧琴,弓子都用透明胶缠了又缠。考学时他背着琴坐了两天一夜的火车到北京,刘欢看完他的演奏,当场决定资助他四年学费,还额外给钱换了把新琴。后来有次采访,王宇说:“刘欢老师没跟我谈音乐,就问我妈腰疼不疼,让我别打工了,安心练琴——那一刻我才知道,有人真的在乎你‘能不能吃饱饭’,更在乎你‘能不能把琴拉好’。”

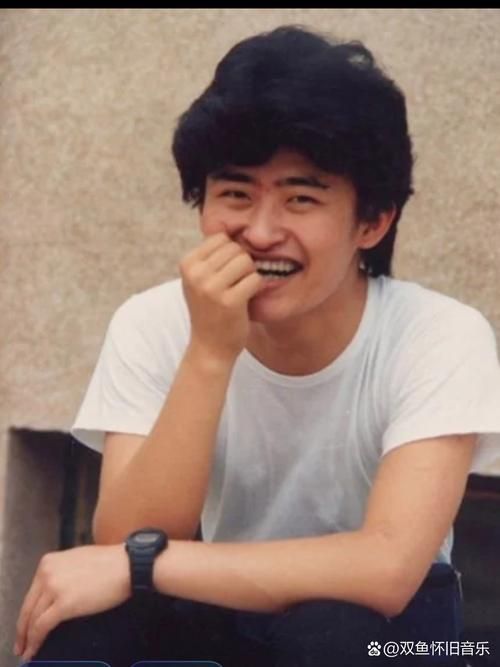

更难得的是,刘欢从不让学生觉得自己“在施舍”。他会跟学生一起挤地铁看演出,会在微信里发自己弹错音的搞笑视频,甚至会因为学生熬夜写作业在电话里“训人”:“我再发现你三点睡,下个月奖学金扣一半!” 这种“亦师亦友”的劲儿,让很多获奖学生说:“与其说是他帮了我们,不如说是他让我们觉得‘学音乐的人,都该这样骄傲地活着’。”

越是“顶流”,越该做“压舱石”?

这些年,明星做公益早不新鲜,但“刘欢奖学金”有点不一样。它不搞“颁奖盛典”,不请媒体拍“爱心照”,连获奖名单都是学生自己去学校官网查。刘欢总说:“孩子学音乐不是为了感谢我,是为了有一天能站在舞台上,让别人感谢他的音乐。”

就像2020年疫情期间,有个获奖学生在线上办了场公益音乐会,把演出收入全捐给了奖学金基金。刘欢知道后,在朋友圈转发,配文:“你看,爱是会循环的。” 这句话,或许就是他坚持这十几年的答案——他给的不是“钱”,是“相信”:相信那些在琴房里哭过、累过的孩子,总有一天能带着这份光,照亮更多人的路。

所以回到开头的问题:刘欢的这笔奖学金,到底照亮了多少未来?没人能给出确切的数字。但我们知道,当甘肃山里的孩子能摸到崭新的琴键,当单亲家庭的少年能安心走进琴房,当那些曾经以为“音乐是奢侈品”的孩子,敢在舞台上说“我想成为下一个刘欢”——这本身就是最动人的答案。

毕竟,真正的“顶流”,从来不是专辑销量不是演唱会票房,而是像刘欢这样,用自己的光,点亮更多星星的人。你觉得呢?