后台总有粉丝问我:“为什么刘欢的歌,越听越有味道,却好像永远红不了‘顶流’?” 我总是想起20年前第一次听弯弯的月亮的那个夏夜——窗外虫鸣,屋里老式收音机沙沙作响,他那句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”响起时,我手里的凉白开突然就烫了眼。

后来才知道,懂刘欢的人,都经历过这样的“烫眼时刻”。他的歌从来不是用来“嗨”的,是用来“刻”的——刻在记忆里,刻在岁月里,刻在那些愿意为了一句歌词反复琢磨的深夜里。

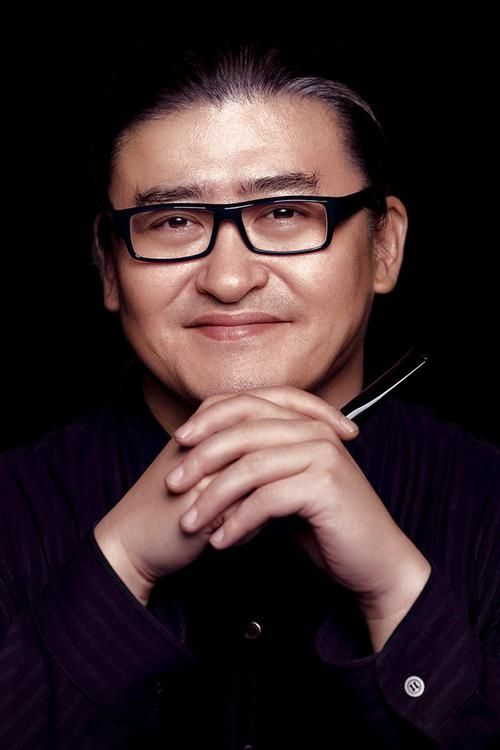

一、他的“知音”,藏在歌里被藏起的锋芒

很少有人注意,刘欢的嗓子是个“矛盾体”。明明能唱出好汉歌那样的豪迈,却总在凤凰于飞里藏着把碎玻璃;明明能驾驭我和你的大气,却偏偏在从开始到现在的低吟里,让每个字都裹着委屈。这种“藏”,是他和知音之间的秘密。

1990年,北京亚运会主题曲手挽手找上门,他却坚持要加一段京剧念白。当时有人说:“国际舞台,唱什么京剧?” 他在后台抽烟:“不是我迁就世界,是世界该听听我们的声音。” 后来这首歌火遍亚洲,很多外国听众说:“那段念白像魔法,让人突然懂了中国的大气。”

这大概就是他和“顶流”的区别:顶流在“迎合”,刘欢在“唤醒”。他唱千万次的问,不只是唱北京人在纽约的无奈,更是唱每个普通人在生活里撞得头破血流时,那句“ Time and time again”的自我叩问——有听众给我写信:“刘欢老师,您唱的就是我每天挤地铁时,看着窗外流云想说又咽回去的话。”

他的歌里,从没有高高在上的“教诲”,只有平等的“分享”。就像老友深夜敲门,端着一杯温了的酒,不问你过得好不好,只说:“喏,我懂你。”

二、听众的“回信”:那些藏在KTV包房里的故事

我认识个出租车司机王师傅,开了15年车,手机里永远存着刘欢的从头再来。他说:“2012年我出车祸,腿断了,赔偿款没拿到,媳妇儿闹离婚。有天半夜疼醒了,打开电台放刘欢的歌,听到‘心若在梦就在,天地之间还有真爱’,眼泪就没停过。”

从那以后,他的车里总挂着两个小挂件,一个是平安符,一个是写着“从头再来”的卡片。“好多人问我为什么,我说刘欢老师告诉我,人倒了,歌声不能倒。”

这样的故事,我听过很多。有个大学生失恋,在KTV点了弯弯的月亮,唱到“今天的往事,令人留恋”时,突然蹲在地上哭:“叔叔,您唱的月亮和我小时候外婆唱的一模一样。” 后来她成了刘欢歌迷,说:“他的歌是‘外婆的歌’,不管走多远,听到就觉得回家了。”

刘欢的知音,从不是数字上的“千万粉丝”。是王师傅手机里的循环播放,是包房里突然安静下来的合唱,是有人听了他的歌,第二天敢去辞职创业,敢去挽回感情——这些藏在生活褶皱里的“回信”,才是他最在意的“知音认证”。

三、音乐长跑里的“孤独同行者”,其实比想象中多

有人说“刘欢孤独”,因为他总在“不合时宜”较真。2018年歌手舞台上,他唱凤凰于飞,有人说他“过时”了。他却笑着说:“流行会过去,能让几代人记住的,才叫好歌。”

但事实上,他的“同行者”比想象中多。谭盾说:“刘欢是我见过最‘轴’的音乐家,为一个钢琴音色能熬三天,但正是这份‘轴’,让中国音乐在世界上有了名片。” 莫文蔚说:“我在中国好声音后台看他帮学员改歌词,连标点符号都抠,他说‘音乐要对得起每颗听歌的心’。”

去年他办“欢歌30年”巡演,场场爆满。有个80岁的老太太坐着轮椅来,工作人员说她从内蒙古赶了三天三夜。问她为什么来,她举着手机,屏保是1995年刘欢演唱会的照片:“年轻时追他的歌,现在想再听一次,万一以后走不动了呢?”

你看,从青丝到白发,总有那么一群人,把他的歌刻进了生命里。这不是孤独,是“山河不足重,重在遇知己”的幸运。

四、“天涯觅知音”,觅的从来不是“多少人”,是“多懂”

最近总有人问刘欢:“您觉得什么样的听众才是您的知音?” 他正在给孙女的钢琴谱上画音符,头也没抬:“知音不是夸我‘唱得好’,是有人能听出千万次的问里,藏着对生活的‘不认输’;能听出丁香花里,‘淡淡的幽香’是怀念,也是释怀。”

就像他当年写天地在我心,没人懂为什么要在流行歌里加入交响乐。他说:“我想让中国人知道,我们的音乐,既能写进心里,也能走向天地。”

现在回头听,那段被很多人“看不懂”的交响乐,成了无数人听直播、看演唱会时的“头皮发麻”时刻——原来那些不被理解的坚持,都在悄悄等着一群“听得懂的人”。

所以刘欢的“天涯觅知音”,从来不是焦虑“有没有人懂”,而是笃定“懂的人,总会穿过人潮,找到你”。就像他自己写的歌词:“莫愁前路无知己,天下谁人不识君?” 知音或许不多,但只要有一个,就足以慰藉百年音乐路。

最后想说,我们总在讨论“顶流”“流量”,却忘了真正的艺术,从来不用数据说话。刘欢的知音,或许不在热搜榜上,在每个深夜单曲循环的耳机里,在每个被歌声唤醒的清晨,在每个“被懂了”的瞬间——这正是音乐最珍贵的模样:天涯虽远,知音终会相逢。