你有没有过这样的时刻?开车时听到弯弯的月亮,刘欢那嗓子一出来,觉得这世上没有他唱不了的歌;转头又听到陈奕迅的十年,明明没谈过恋爱,却跟着旋律哽咽半天。这两位华语乐坛的“定海神针”,一个像醇厚的老酒,一个像会讲故事的白茶,非要问谁实力更强,怕是得掰着指头从嗓子眼儿聊到骨子里。

先掰开揉碎了说:技术这关,谁更“硬”?

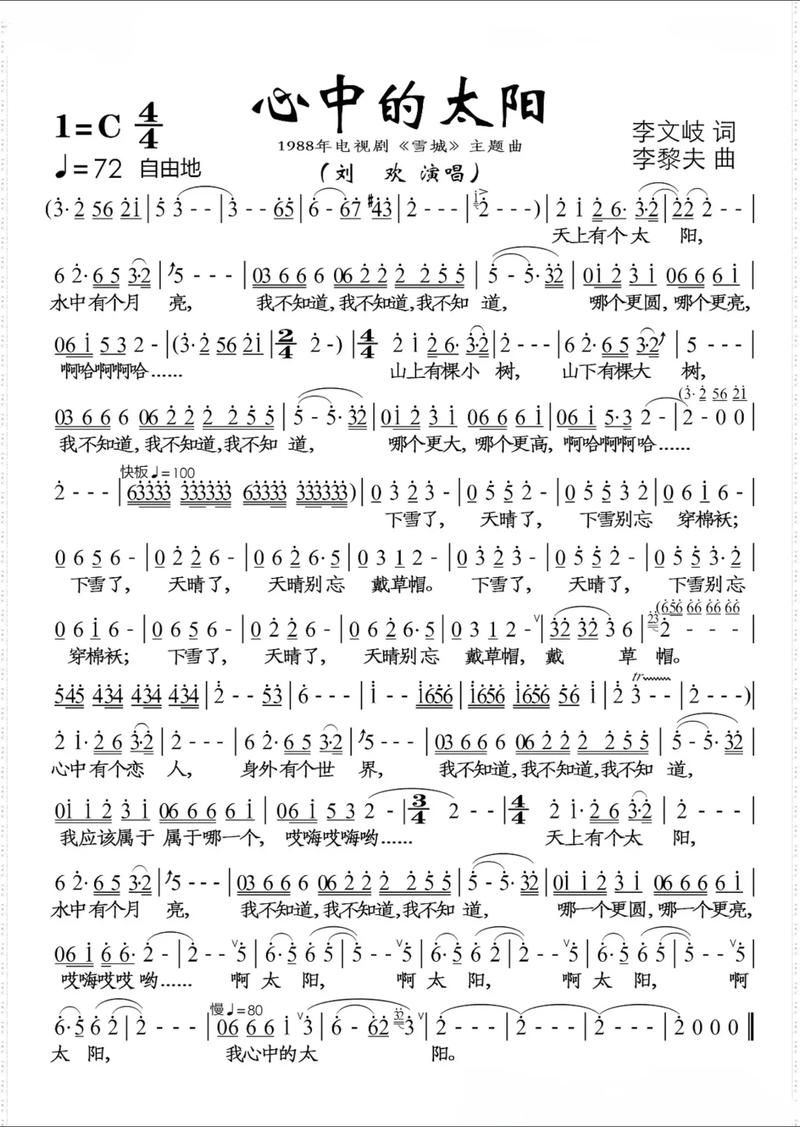

说到歌手实力,绕不开的就是技术基本功。刘欢给大众的印象,向来是“音域宽得像草原”——低音区的重头再来能压出砂石感,高音区的千万次的问冲到C5以上依旧稳得像焊死了钢筋。专业声乐圈里,他的“关闭唱法”是教科书级别的示范,把胸腔共鸣和头腔共鸣捏得像面团,既能给中国风加厚底蕴(比如好汉歌里那句“大河向东流”的浑厚),又能把流行唱出戏剧张力(Love is Blue里高低音切换行云流水)。更不用说人家还是中央音乐学院的教授,带出来的学生一个个在好声音舞台上露脸,这专业底子,硬得让同行都得喊一声“老师”。

那陈奕迅呢?他的技术像瑞士军刀,乍看不如砍刀锋利,实则样样精通。音域没有刘欢那么宽,但“唱商”二字被他刻进了DNA里。同样是唱K歌之王,别人唱的是失恋心碎,他唱的是“我曾真的以为人生就这样了”的调侃与释然,每个气口、每个换气都带着故事;就连浮夸里那些看似“破音”的嘶吼,其实都是精准控制的情感爆发——他喉音里的颗粒感,像撒在歌里的盐,不多不少,刚好让你品出苦辣。圈内人常说:“刘欢是把技术藏在歌声里,让你惊叹他怎么做到;陈奕迅是把技术化在情感里,让你忘了他在用技巧。”

再往深处挖:情感这张牌,谁更“毒”?

如果说技术是骨架,情感就是歌手的血肉。刘欢的情感,像老北京的四合院,厚实、敞亮,带着点端着的劲儿。我和你里“我和你,心连心”的温暖,是奥运开幕式上全球都能懂的默契;爱人好朋友里“有多少爱恋只能遥遥相望”的无奈,是中年人听罢会叹一声“这不就是我?”的共鸣。他的歌像一面镜子,照的是时代的大情怀,听的时候不觉得私密,却能在心里横亘好多年——你不会单曲循环弯弯的月亮到半夜哭,但会在某个黄昏,跟着哼出“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”,然后突然懂了什么叫岁月。

陈奕迅的情感,则是香港的兰桂坊,热闹、琐碎,却句句戳心。他用十年唱“如果那两个字没有颤抖,我不会发现我难受”,让多少人在KTV点歌时,选这首歌不是为了唱,而是为了找个角落放空;他用孤勇者唱“爱你孤身走暗巷”,既给小孩当战歌,又让成年人听成“生活就是孤勇一场”。他的厉害在于,总能从最普通的歌词里抠出人性的褶皱——淘汰里“嫌爱的人不够多”的自卑,一丝不挂里“别人都在说我疯”的倔强,就像他蹲在你对面,拍着你的肩膀说“我懂”。有人调侃:“陈奕迅的歌,是成年人的人生导航,走到哪一步,就能从他的歌里找到对应的说明书。”

最后聊聊影响力:一个是“殿堂级定海神针”,一个是“现象级流量密码”?

谈实力,少不了看对乐坛的贡献。刘欢像是华语乐坛的“奠基石”,从80年代唱到今天,他是中国流行音乐与学院派之间的桥梁——把美声技巧揉进亚洲雄风,让广场舞大妈也能爱上高音;把中国风的意境带进好汉歌,让后人翻唱都得先拜山门。更难得的是,他从不弯腰,几十年不接商业商演,只挑自己认可的作品,这种“我就是标准”的底气,让他的影响力超越了时间,成了“只要提到华语实力唱将,绕不开刘欢”的存在。

陈奕迅的影响力,则像一场“病毒式传播”——他让港乐北上,让内地的年轻人开始听粤语歌;富士山下明年今日这些歌,成了KTV必点曲目;孤勇者更是横扫小朋友圈层,连幼儿园老师都在改编。他不像刘欢那样树立“高山仰止”的地位,却更像一个“引路人”,用不同风格的歌把听众拽进华语乐坛的大门,让他们从此爱上音乐。简单说:刘欢是“乐坛的标杆”,陈奕迅是“乐坛的扩音器”。

这么看来,刘欢和陈奕迅的“实力”,其实是两条平行线:一条通向“技术巅峰”,让专业歌手仰望;一条通向“人心深处”,让普通听众共鸣。硬要说谁更强,不如说华语乐坛因为有他们,才既有高度,又有温度。毕竟,真正的好歌手,从来不是用来比较的——就像刘欢的酒,越品越有劲儿;陈奕迅的茶,初尝微苦,回味却甘。你觉得呢?