1984年的夏天,中央音乐学院的学生刘欢站在全国青年歌手电视大奖赛的舞台上,唱了一首千万次的问。那时的他还没戴标志性的黑框眼镜,衬衫袖口挽到小臂,声音却像被砂纸磨过——不是粗粝,是裹着蜜的粗粝,透着一股北方汉子的爽朗,又藏着一丝少年人对世界的试探。谁能想到,这首歌会成为后来无数人北京人在纽约里“海归梦”的BGM,而他口袋里的歌词纸,早就写满了时间的伏笔。

时间的起点:他唱的不是歌,是“时代的耳朵”

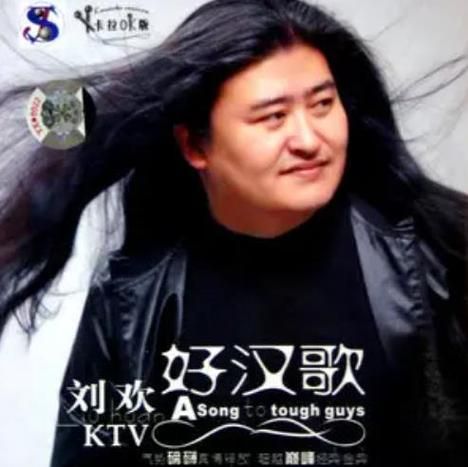

90年代初,北京街头音像店里的磁带封面,总少不了刘欢的脸。那时的好汉歌刚出来,传得比水浒传电视剧还快——街边修车师傅拿着半截扳手打拍子,菜市场阿姨在青菜筐旁哼“大河向东流”,连上幼儿园的小孩都知道“路见不平一声吼”。但很少有人知道,刘欢在录音棚里对着这句词改了13遍:导演张纪中说“得有江湖气”,他说“得有江湖人的豁达,不是莽撞”;编曲说“得加唢呐”,他说“得让唢呐变成替人说话的嘴”。后来他说:“好歌得让唱歌的人自己信,不然观众怎么跟着你信?”

那会儿的“time”很慢,没有短视频,没有流量密码,只有电视里循环播放的MV,和收音机里传出的歌声。刘欢的歌像一锅老汤,慢慢炖进每个人的生活里。我爸说他第一次骑摩托车带我,骑到郊外天都黑了,电台突然放弯弯的月亮,他停下来靠在路边,指着天上的月亮说:“你看,这歌多像我小时候的夏夜。”我那时不懂,只觉得他的声音能把月亮从天上捞下来,轻轻放在手心。

时间的中场:他赌气“消失”的十年,其实一直在“种树”

2000年后的娱乐圈,突然变了味。选秀节目像韭菜一样冒出来,一夜成名的故事比菜市场还多。刘欢却在那时候“退”了——推掉不少商演,接下艺术人生的主持,带着学生做民族音乐的研究,甚至跑去西南山区采风。有人说他“不识时务”,放着“顶流”不当,偏要钻进象牙塔。

直到2013年,他在中国好声音的舞台上戴上那副黑框眼镜,开口唱情怨时,我才发现他没“消失”,只是换了个地方“种树”。台上转椅里的年轻人,比如张碧晨,说他的声音像“爸爸的手盖在额头上的温度”;周深蹲在他脚边唱欢颜,他笑得像得了糖的孩子,眼里却闪着光——那是看着树苗终于长出枝干的骄傲。

他总说:“音乐是时间的艺术,急不来。”当别人被流量追着跑时,他在后台掐着秒表算选手的气息稳不稳定,甚至为了一个转音,把意大利歌剧的发声法揉进民谣里。那段时间的“time”很快快得像高铁,但他就像个定海神针,让每个在浮躁里打转的人突然安静下来:“哦,原来还可以这样唱。”

时间的刻度:为什么80后、90后、00后,都能在他歌里找到自己?

去年我在地铁上,听到三个高中生戴着耳机,小声哼我和你。其中一个说:“这歌我爸妈婚礼上放过。”另一个接茬:“我小时候奥运会开幕式也听过!”我突然想起刘欢在2008年唱这首歌时,穿了一身黑色中山装,声音里没有炫技,只有一片海——那是属于所有中国人的海。

他的歌像一面镜子,照着不同年代的人:

80后听着从头再来下岗再创业,觉得他是“兄长”;

90后唱凤凰于飞时,想起甄嬛传里的爱恨嗔痴,觉得他是“讲故事的人”;

00后在声生不息里听他唱海阔天空,惊讶于这个“老爷爷”居然能把摇滚唱得比年轻人还燃。

前不久刷到一条视频,一个00后博主问:“刘欢的歌为什么都不‘老’?”底下有个评论:“因为他的歌里装的不是‘技巧’,是‘日子’——你20岁时听的,是热血;30岁时听的,是故事;50岁时听的,是人生。”

时间的答案:比起“顶流”,他更想做个“时间的朋友”

现在的刘欢,很少出现在热搜上。你去他社交账号翻,除了分享学生们的演出,就是给流浪猫喂饭的照片。但有次采访,记者问:“如果时间能倒流,您还会坚持现在的路吗?”他摸了摸眼镜,笑着说:“倒流干什么?现在这‘time’就挺好——能看着年轻一代的歌手成长,能听见我的歌在新一代耳朵里活过来,这比什么都强。”

突然想起他多年前说过一句话:“好音乐就像陈年的酒,酿的时候不急,喝的时候才知味。”是啊,时间的长河里,多少“顶流”像流星划过,只有他,像块沉在水底的玉,被时光打磨得越来越亮。

所以下次当你觉得生活太快时,不妨停下来听听刘欢——不是“单曲循环”,是“让时间陪你慢慢听”。因为他的歌里,藏着我们每个人的“time”,也藏着这个时代最珍贵的答案:有些东西,从来不会因为“老”而失去价值,反而会被“时间”酿成永恒。