娱乐圈里有个挺有意思的现象:但凡有人想靠模仿翻红,十有八九会先冲着田震的“西北风”喊两嗓子,等嗓门喊哑了,又转头扎进刘欢的“民族调”里找共鸣。这俩人,一个像烈酒,一个似浓茶,风格天差地别,怎么就成了模仿者的“必修课”?今天咱们就唠唠,这背后的门道到底有多深。

先模仿田震:学的是“破罐破摔”里的真性情

田震在舞台上是啥形象?短发炸起,眼角带钩,开口就是“我像那田里的一棵草”,嗓子粗得像砂纸磨过,却能把“爱 Broadcast 到全世界”吼得山河动容。当年多少人模仿他?不是学他甩头,就是学他皱眉,可真正学到位的没几个——因为田震的“吼”从来不是瞎喊,是裹着西北黄土的倔。

你想想,他刚出道那会儿,哪有现在这气场?在歌舞厅里唱兄妹俩,一把破吉他伴奏,照样能把“哥哥你走西口”唱得像带着眼泪的沙尘暴。后来火了,执着干杯里那股“老子就这样,爱咋地咋地”的劲儿,不是装出来的,是从骨子里透出来的拧巴。模仿者学他,多数只学到了“嘶吼”的形,却没学到“拧巴”的核:没有他对生活的狠劲儿,没有他“宁肯站着死,不跪着生”的轴,学出来的只能是假大空的“咆哮体”。

为啥模仿者总先啃田震这块“硬骨头”?因为门槛低啊。不需要多好的音准,不需要多细腻的处理,只要你敢大声喊,就能在选秀节目里炸出个“草根感”。当年某选秀选手,模仿好男儿时扯着嗓子喊,台下观众起哄得比真田震还热烈,可一开口高音,气息立马散成一锅粥——这不就是典型的“只学其表,未入其骨”?

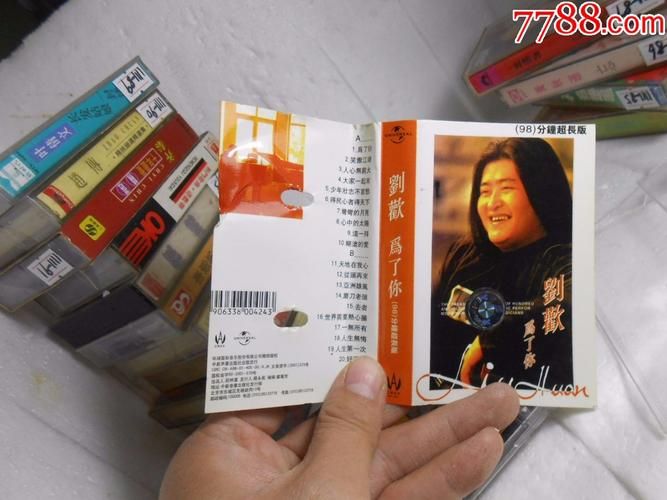

再模仿刘欢:啃的是“岁月熬煮”的厚积薄发

模仿完田震的“野”,为啥又转向刘欢的“文”?这就好比刚啃完大棒子,想泡杯清茶润润喉。刘欢的歌,是“老火慢炖”型——北京人在纽约里“千万里千万里,我追寻着你”,像陈年的酒,后劲儿足;好汉歌里“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,又带着江湖气的豪迈,却比田震的豪迈多了几分书卷气。

模仿刘欢可比模仿田震难多了。田震的“吼”是天赋,刘欢的“厚”是功夫。他那胸腔共鸣,像藏着一座共振箱,每个字都带着金属的质感;换气时连绵不绝,明明是长句子,听上去却如行云流水——这哪是练出来的,是几十年泡在音乐、戏曲、文学里,把文化熬进了声音里。当年有个模仿秀选手,学刘欢唱从头再来,字音咬得比刘欢还准,可那股子“岁月的味道”呢?听得人直犯困,就像把龙井当凉白开泡,味儿对了,魂没了。

可就算难,模仿者还是前赴后继。为啥?因为刘欢的“稳”能洗刷“模仿田震”的莽。学田震容易被人说“没技术”,学刘欢就能贴上“有底蕴”的标签——这其实是模仿者的取巧心理,想靠“野+文”的组合拳显得“全能”。可没经历过刘欢那样的“沉”:北影读书时跟着老师哼昆曲,后来写歌翻烂唐诗宋词,就连参加春晚,都要琢磨歌词里每个字的平仄——模仿者跳过这些“笨功夫”,学到的永远只是刘欢的“外壳”。

模仿的终点,从来不是成为“第二个谁”

说到底,从田震到刘欢,模仿者走的是一条“先破后立”的弯路?未必。田震和刘欢,本身就是中国流行音乐的两个坐标:一个代表着草根的爆发力,一个代表着精英的沉淀感。模仿者碰这两座山,其实是想借他们的光,照出自己的路。可太多人忘了,田震的“野”是因为他吃过苦,刘欢的“厚”是因为他读过书——他们的“魂”,从来不在声音里,而在走过的路里。

就像当年那真把田震模仿得出神入化的歌手,后来怎么样了?有人吼到嗓子失声,发现田震的“野”需要生活打底,转头去学民歌,倒也闯出了自己的江湖;有人靠模仿刘欢上了春晚,却被观众骂“没有灵魂”,最后洗尽铅华,唱起了自己的故事。模仿可以是起点,但绝不能是终点。毕竟,田震只有一个,刘欢也只有一个,可每个歌手,都应该有属于自己的“声命线”。

所以啊,与其琢磨“先模仿田震再模仿刘欢”,不如想想:你能从田震身上偷来一分“不认命”,从刘欢那里借来两分“不浮躁”,就已经能写出能让自己的灵魂颤动的歌了。毕竟,观众要的不是“第二个田震”或“第二个刘欢”,是那个愿意把心掏出来,你却能在里面找到自己影子的歌手——那才是真正的“模仿”该有的样子,对吧?