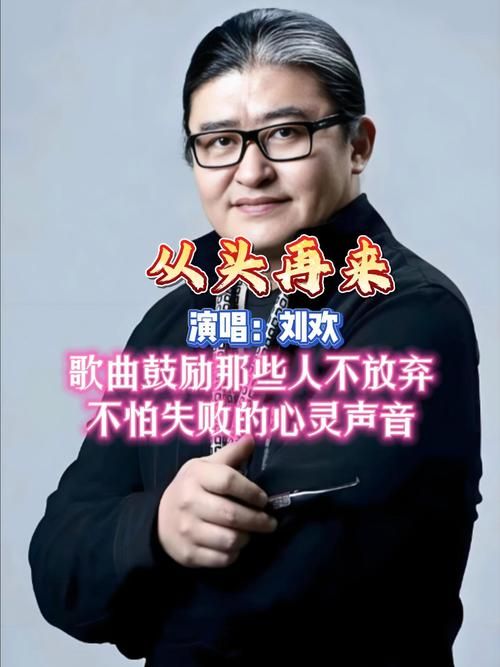

1988年春晚的舞台,灯光比往年亮了几分。一个穿深蓝色夹克、头发有些凌乱的男人站在麦克风前,指尖无意识地摩挲着话筒线,开口唱少年壮志不言愁时,声音像带着火苗——"几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流"唱到一半,台下已经有观众站起来,跟着挥舞手臂。那时没人想到,这个看起来像"大学老师"的男人,会在后来的三十年里,成为一代人心里"会唱歌的教科书"。

可"以前的刘欢",哪里只是"教科书"那么简单?他更像一个时代的"叛逆者"。上世纪80年代末,流行乐坛正刮起"迪斯科热",满大街都在放"甜蜜蜜""美酒加咖啡",他却抱着吉他,在高校巡演时唱弯弯的月亮——歌词里"弯弯的忧伤,穿透了所有迷惘",配上他略带沙哑的醇厚嗓音,愣是把民谣唱成了"清流"。有观众当时就吐槽:"这人怎么不跳劲舞?唱这么慢谁听得懂?"可转头就发现,那首歌的旋律像长了钩子,钻进脑子里再也出不来。后来乐评人评价:"刘欢的出现,让中国人意识到:流行歌不一定非得'甜',也可以'厚'。"

更让人意外的是他对"偶像"二字的抗拒。90年代初,港台明星涌进内地,海报、贴片满天飞,经纪公司劝他拍写真、做造型,他直接摆手:"我站那儿要是有观众只看脸,那才是我的失败。"有次演出,主持人让他"展示一下魅力",他笑嘻嘻地说:"魅力不就是嗓子好?你们听我唱完再走呗。"结果那天他一口气唱了七首歌,观众从站着听到最后安安静静鼓掌,散场时还有人喊:"刘老师下回别穿了,夹克太热!"——那时候的他,从不在意外表包装,只琢磨"这首歌能不能让多一个人听懂"。

说到"以前的刘欢",绕不开他和北京人在纽约的捆绑。1993年,电视剧火遍全国,主题曲千万里追寻成了"背景音BGM"。很多人不知道,这首歌是他在录音棚里熬了三个通宵写的——当时导演郑晓龙说"得有把中国人的拗劲唱出来",他抱着钢琴即兴哼旋律,写到"千万里我追寻着你"时,突然想起自己当年在中央音乐学院读书,为了练嗓子每天早上五点就爬起来在操场喊嗓子,眼泪差点掉在琴键上。后来这首歌传到海外,纽约唐人街的餐馆老板放这首歌时,会特意把音量调大:"这唱的不就是我们吗?想家,又不敢软。"

现在的刘欢,更多时候是歌手里带着眼镜点评的"导师",或是好声音里说"选歌要选有故事的歌"的刘老师。可只要翻开老录像带,那个穿着夹克、唱歌时眼睛发亮、在台上跟观众挥手说"再来一首"的年轻人,就会突然跳出来——他不是变老了,只是把当年的"少年壮志",酿成了岁月里最醇厚的酒。

所以问题来了:现在的我们,为什么还会在弯弯的月亮响起时红了眼眶?或许答案就藏在"以前的刘欢"身上——他用声音告诉我们:真正的魅力,从来不是包装出来的,而是你敢不敢把心里的光,唱给别人听。