我应该歌词解析张学友 - 一场音乐与游戏的轻松邂逅

大家好呀!今天想和大家聊聊一个特别有趣的"游戏"——《我应该》歌词解析张学友。虽然严格来说这不是传统意义上的电子游戏,但把歌词解析当作一场文字游戏来玩,也别有一番风味呢!

为什么选择《我应该》这首歌?

首先得说说为什么我选了张学友的《我应该》来玩这个"歌词解析游戏"。这首歌收录在学友哥1999年的专辑《有个人》里,由陈少琪作词,吴国敬作曲。作为资深游戏玩家(自封的),我觉得解析歌词就像玩解谜游戏一样有趣——每个词句都像是一个等待破解的密码,而整首歌就是一个完整的故事关卡。

| 歌曲信息 | 详情 |

|---|---|

| 歌曲名称 | 我应该 |

| 歌手 | 张学友 |

| 专辑 | 《有个人》 |

| 发行时间 | 1999年 |

| 作词 | 陈少琪 |

| 作曲 | 吴国敬 |

关:理解歌词表面意思

玩游戏总得从新手教程开始对吧?我们先来看看这首歌表面的意思。《我应该》讲述的是一个关于爱情抉择的故事,主角在"应该"与"想要"之间挣扎。这种内心矛盾是不是很像我们玩游戏时遇到的道德选择系统?比如在《巫师3》里是救Triss还是Yennefer,在《质量效应》里是走楷模路线还是叛逆路线。

歌词开头"你眼角脱了色彩,颈巾即将松脱"就营造了一种疲惫、疏离的氛围,就像游戏开场CG交代背景一样。而副歌部分"我应该,如何如何"的重复,则像极了游戏中的任务提示,不断提醒玩家该做决定了。

第二关:挖掘歌词深层含义

过了新手关,现在进入进阶玩法——挖掘歌词的深层含义。这首歌妙的地方在于它没有明确告诉听众主角终的选择,就像很多开放结局的游戏一样,留给玩家/听众自己解读的空间。

"我应该"这三个字本身就充满矛盾——是责任与欲望的对抗,是社会期待与个人情感的较量。这种心理挣扎在游戏中也很常见,比如《后生还者2》中艾比的复仇心理,或者《赛博朋克2077》中V对生存方式的抉择。

第三关:张学友的演绎技巧

作为"游戏"的高难度关卡,我们来分析学友哥的演唱技巧。他的声音控制就像顶级玩家操作角色一样精准——主歌部分的压抑低沉,到副歌的爆发力,再到结尾的无奈叹息,完美演绎了主角的心理变化。

特别值得一提的是第二段副歌"我应该,记得记得记得",学友哥的处理就像游戏QTE(快速反应事件)一样,通过重复和渐强制造紧张感,让听众完全沉浸在角色的情绪中。

歌词解析的"游戏攻略"

既然把这当作游戏,那当然要提供一些"攻略技巧"啦:

1. 多周目体验:就像重玩游戏能发现新细节一样,多听几遍会发现歌词中隐藏的微妙情感变化。

2. 关注编曲:歌曲的配器变化就像游戏的不同场景配乐,烘托着情绪发展。

3. 了解创作背景:1999年香港的社会环境为这首歌提供了特殊语境,就像了解游戏世界观能更好理解剧情。

4. 对比其他版本:有些歌手翻唱过这首歌,不同版本就像游戏的不同难度设置,带来新鲜体验。

如何下载和"安装"这首歌

虽然这不是真的电子游戏,但获取音乐资源的过程也挺像下载游戏的:

1. 打开你喜欢的音乐平台(QQ音乐、网易云音乐、Apple Music等都行)

2. 搜索"张学友 我应该"

3. 找到1999年专辑《有个人》中的版本

4. 点击播放或下载

5. 准备好耳机或音响设备——这就是你的"游戏设备"啦!

为什么这首歌值得反复"游玩"

好的游戏值得反复通关,好的歌曲也是。《我应该》的魅力在于:

1. 歌词的开放性允许不同解读

2. 学友哥的演唱每次听都能发现新细节

3. 情感表达既个人化又具有普遍性

4. 音乐编排层次丰富,经得起时间考验

就像《塞尔达传说:旷野之息》每次玩都有新发现一样,这首歌也是常听常新。

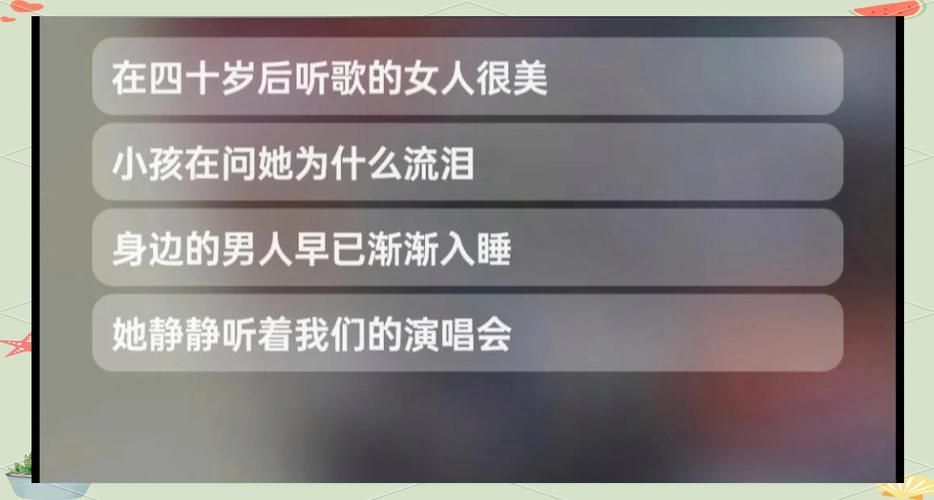

我的个人"游戏体验"

作为一个easygoing的"玩家",我喜欢在夜深人静时"玩"这首歌。把灯光调暗,闭上眼睛,让学友哥的声音带领我进入那个情感世界。有时候我会想象自己是歌词中的主角,面临那些艰难选择;有时候又会抽离出来,欣赏词曲演唱的精妙配合。

这种体验很像玩叙事类游戏时的沉浸感,但又比游戏多了一份现实共鸣。毕竟我们多少都经历过"我应该"但"我想要"的矛盾时刻,对吧?

给新"玩家"的建议

如果你次"玩"这首歌,我的建议是:

1. 先完整听一遍,获得整体印象

2. 第二遍时看着歌词听,注意词曲配合

3. 第三遍时可以思考歌词背后的故事

4. 让音乐自然流淌,不必强求理解

就像玩新游戏不必一开始就看攻略一样,对歌曲的印象也很珍贵。

张学友的《我应该》虽然发行于20多年前,但其中探讨的情感困境至今依然鲜活。通过"歌词解析游戏"的方式欣赏这首歌,不仅增加了趣味性,也让我对音乐有了更深的理解和欣赏。

你喜欢张学友的哪首歌?有没有哪首歌的歌词让你产生过类似玩解谜游戏的体验?